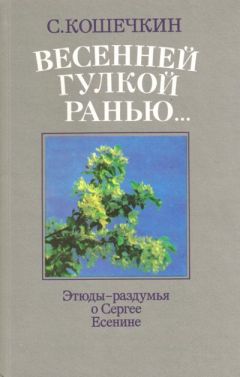

С. Кошечкин - Весенней гулкой ранью...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Весенней гулкой ранью..."

Описание и краткое содержание "Весенней гулкой ранью..." читать бесплатно онлайн.

"Автор четырех сборников стихов, ряда работ о советских поэтах, в том числе о Я.Купале, Я.Коласе, М.Танке, С.П.Кошечкин много лет посвятил изучению жизни и творчества С.Есенина, опубликовал несколько книг о великом русском лирике. Книга этюдов-раздумий о Есенине Весенней гулкой ранью..., написанная в живой, непосредственной форме, дополнена этюдами о восприятии поэзии Есенина белорусскими и другими писателями и читателями."

С отягченными веками

Я смотрю и смотрю на луну.

Вот опять петухи кукарекнули

В обосененную тишину.

Начало стихотворения "Собаке Качалова":

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Читая стихотворение "Синий май. Заревая теплынь...", снова встречаем

луну:

Синий май. Заревая теплынь.

Не прозвякнет кольцо у калитки.

Липким запахом веет полынь.

Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна

Вместе с рамами в тонкие шторы

Вяжет взбалмошная луна

На полу кружевные узоры.

И наконец, первая строфа еще одного стихотворения:

Снежная замять дробится и колется,

Сверху озябшая светит луна.

Снова я вижу родную околицу,

Через метель - огонек у окна.

В первых двух отрывках луна только названа, в двух других она

сопровождается эпитетами. Чем же это обусловлено?

В начале стихотворения "Листья падают, листья падают..." - переживание

поэта, связанное с его думами о неудачно сложившейся жизни. С его

настроением гармонирует грустная картина осенней природы. Погруженный в

нерадостные мысли, он смотрит на луну безразлично. Здесь важен не объект, а

сам процесс созерцания, и это подчеркнуто двукратным глаголом "смотрю". Луна

- второстепенная деталь, хотя и необходимая для полноты картины.

Поставленная в конце строки, она не теряется среди других деталей. Выделять

ее еще и эпитетом нет никакой необходимости.

Образ луны во втором отрывке также не имеет существенного значения в

обшей образной системе стихотворения, поэтому, естественно, луна только

названа.

Иную роль играет образ луны в стихотворениях "Синий май. Заревая

теплынь..." и "Снежная замять дробится и колется...". В первом из этих

произведений луна выступает в качестве, если так можно сказать, активно

действующего персонажа. Недаром ей посвящена целая строфа. Автору нужно было

как-то конкретизировать этот образ, сделать его предельно выразительным,

выделить в общей системе образов. Так появился эпитет "взбалмошная луна", в

котором слились живописный и эмоциональный элементы. Сквозь

добродушно-укоризненное слово "взбалмошная" проглядывает светлое душевное

состояние поэта, находящегося "с собой на досуге", с нежной любовью

вспоминающего прожитые годы.

В стихотворении "Снежная замять дробится и колется..." раскрывается

переживание человека, много странствовавшего, любившего, страдавшего и вновь

вернувшегося в родительский дом. Вот он поздним вечером подходит к околице

родного села. Метет метель, дует пронизывающий ветер. Путнику холодно. Это

состояние героя Есенин показывает через одну деталь: "озябшая луна". Только

такой и мог увидеть ее продрогший человек. Здесь нельзя не вспомнить слова

из статьи А. Н. Толстого "Как мы пишем": "Пример: степь, закат, грязная

дорога. Едут - счастливый, несчастный и пьяный. Три восприятия, значит - три

описания, совершенно различных по словарю, по ритмике, по размеру. Вот

задача: объективизировать жест. Пусть предметы говорят сами за себя. Пусть

вы, читатель, глядите не моими глазами на дорогу и трех людей, а идете по

ней и с пьяным, и со счастливым, и с несчастным".

В этих словах выдающегося советского писателя очень верно отмечены

изобразительно-выразительные возможности "говорящих" предметов. Сам А. Н.

Толстой с большим мастерством использовал этот прием. Вспомним хотя бы

эпизод пребывания Рощина - белого офицера - в екатеринославской гостинице

("Хождение по мукам"). Психологическое состояние Рощина художник не

описывает своими словами, а передает его через восприятие окружающей

обстановки самим героем: "дрянной" гостиничной комнаты с "грязным окном", занавешенным "пожелтевшей газетой". Всего несколько эмоционально-оценочных

эпитетов - и мы уже чувствуем, что в душе Рощина что-то произошло, ему

становится отвратительна затхлая атмосфера быта обреченной на гибель

контрреволюции.

Этот же прием применил М. Шолохов для передачи внутреннего состояния

Григория Мелехова, только что похоронившего самое дорогое, что было в его

жизни, - Аксинью: "Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и

увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца".

Обратившись к произведениям писателей прошлого, мы и у них найдем

немало аналогичных примеров.

Появление в есенинском стихотворении эпитета "озябшая луна" лишний раз

свидетельствует об умении поэта при минимальной затрате художественных

средств ярко передавать душевное состояние человека. Особое значение этого

эпитета в строфе и стихотворении поэт подчеркивает инверсией. Недаром образ

"озябшей луны" невольно возникает в нашем сознании, когда мы читаем

предпоследнюю строфу:

Вот и опять у лежанки я греюсь,

Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.

Снова я ожил и снова надеюсь

Так же, как в детстве, на лучший удел.

"Эпитет, - говорил А. Н. Толстой, - надо употреблять с большим страхом,

тогда только, когда он нужен, когда без него нельзя обойтись, когда он дает

какую-то интенсивность слову, когда, вернее, слово настолько заезжено или

настолько обще, что нужно подчеркнуть его эпитетом".

В лучших стихах Есенина эпитет всегда оправдан смыслом, всегда

необходим, всегда "работает" точно, без промаха. У него не найдешь слов, которые стоят где-то рядом со смыслом, но не включают его, как это нередко

было в произведениях поэтов - современников Есенина.

Например, в стихотворении поэта И. Доронина "Я видел утром" читаем:

По дороге

В степь широкую

Пробежал

Мотор белокопытый...

Что это за "мотор белокопытый"? Читателю остается только догадываться, что речь идет, по всей вероятности, о тракторе. Но почему он "белокопытый"?

Может быть, потому, что у него белые колеса? Но вряд ли белые колеса могут

находиться в ассоциативной связи с белыми копытами. Так что даже при самом

богатом воображении невозможно представить себе этот "мотор".

Ни друга, ни денег, ни крепкого сна.

Одна мне утеха - ночная луна, -

начинает свое стихотворение современник Есенина поэт Е. Эркин, не замечая,

что эпитет "ночная" здесь совершенно излишен. "Ночная луна"... Как это

далеко от есенинского эпитета - глубоко осмысленного, выразительного,

необходимого, освещающего предмет с наиболее существенной для описываемой

ситуации стороны! Недаром А. С. Серафимович писал, что Есенину свойственна

"огромная, все ломающая смелость эпитетов, сравнений, выражений, поэтических

построений. Сам. Ни у кого не спрашивал, никому не подражал. За ним косолапо

тащились другие, бездарно и убого".

7

Серафимович не случайно, наряду с другими элементами поэтического языка

Есенина, высоко оценивает его сравнения. Как и в эпитетах, в сравнениях

Есенина ярко проявилось тонкое мастерство, присущее только истинным

художникам. В есенинских стихах - применим его же выражение - "расцветают

звезды слов".

Сравнение - один из самых распространенных поэтических оборотов речи,

основанный на сближении двух предметов или явлений для пояснения одного

другим. Вместе с тем, как совершенно справедливо замечал Л. И. Тимофеев,

"характер сравнений никаким образом не сводится к примитивному пояснению.

Сравнение стремится внести в отражение действительности то общее ее

понимание, которое присуще писателю".

Прежде всего с помощью сравнения отвлеченное понятие, "невидимый

предмет" Есенин делает конкретным, видимым, почти физически ощутимым.

Снова выплыли годы из мрака

И шумят, как ромашковый луг... -

начинает поэт стихотворение "Сукин сын", и его юные годы предстают перед

читателем во всем своем поэтическом обаянии, оживают, пахнут цветами, веют

весной, молодостью. И дальше:

Нынче юность моя отшумела,

Как подгнивший под окнами клен...

Сравнение прошедшей юности с подгнившим кленом дает нам возможность как

бы воочию увидеть молодость поэта. И для сравнения поэт берет не вообще

клен, а вот этот, стоящий под окном, чем достигается предельное

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Весенней гулкой ранью..."

Книги похожие на "Весенней гулкой ранью..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "С. Кошечкин - Весенней гулкой ранью..."

Отзывы читателей о книге "Весенней гулкой ранью...", комментарии и мнения людей о произведении.