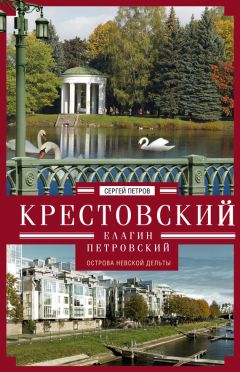

Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Описание и краткое содержание "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты" читать бесплатно онлайн.

В новой книге Сергея Петрова «Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты» продолжается рассказ, начатый в работе «На берегах реки Ждановки». Но теперь в фокусе внимания автора оказались, помимо Петровского, еще два острова – Елагин и Крестовский. За последние годы Петровский, а в особенности Крестовский острова кардинально изменились. Здесь возведены элитные жилые комплексы, территории, ранее занятые заводами, уступают место домам, построенным по индивидуальным проектам. На наших глазах все стремительно меняется. Читатель найдет для себя множество новых интересных деталей истории этих мест, неизвестных доселе широкой публике. А также, благодаря предоставленным автором фотографиям, представит себе современную жизнь островов. Искренняя любовь Сергея Петрова к своей малой родине делает его рассказ неформальным, эмоционально окрашенным, невольно заставляющим проникнуться отношением автора. Читайте, гуляйте, смотрите по-новому на хорошо знакомые места!

Оппоненты утверждали, что требовались срочные реформы в сельском хозяйстве, которых Вронченко избегал. Но разве могли состояться какие-то реформы без освобождения крестьян? И дело ли министра финансов дерзать на такую политику, если её избегал сам император?

…Участком на Петровском острове Вронченко владел вплоть до своей кончины в 1852 г., незадолго до этого ему пожаловали титул графа. Похоронен в Александро-Невской лавре. Всё своё имущество Фёдор Вронченко оставил брату Михаилу – выдающемуся учёному, военному геодезисту, члену-учредителю Русского географического общества.

Генерал-литератор

Осенью 1836 г. начальник хозяйственного отделения Кабинета его императорского величества В.Н. Есипов написал письмо владельцу дачи на Петровском острове Егору Васильевичу Карнееву с просьбой дать характеристику его дачи. Ответное письмо генерал-лейтенанта сенатора и литератора Карнеева (1773–1849) отличалось необычной подробностью. В нём автор педантично описал свои владения на Петровском острове и раскрыл статьи всех затрат, связанных со строительством.

«Большая дача на берегу Невы, – пишет Е.В. Карнеев, – о двух этажах с мезонином состоит из 19 чистых комнат, трёх людских, конюшни о восьми стойлах, сараев, подвала для вин, ледника кладовой… Ещё имеется четыре маленьких дачи о двух этажах, состоящие из 7 чистых комнат, людской, сарая и ледника… Крыши дач крыты железом, сараев – тёсом…Крыши выкрашены зелёной краской…»

Нам нелегко представить себе «маленькую» дачу на десяток комнат, если считать с людскими и кухней, и очень трудно вообразить размеры дачи на 19 «чистых» комнат с подвалом для вин и стойлами для лошадей. Это уже скорее дворец. Но даже в нём – имеется в виду Петровский дворец – не насчитывалось подобного количества комнат.

Да, у Карнеева были, пожалуй, самые роскошные дачи на острове. При этом за аренду земли он платил Вольному экономическому обществу всего 300 руб. в год. Его участок располагался приблизительно там, где ныне находится восточная окраина территории Дома ветеранов сцены. Получив землю от ВЭО в 1832 г., Егор Васильевич к 1836 г. её полностью застроил, не испытывая, очевидно, стеснения в средствах. «Все строения, – пишет Карнеев, – обошлись мне в 50 000 тысяч рублей, а для поднятия места под дачи и устройства шоссе до Большой дороги (Петровского проспекта. – С. 77.) куплено мною мусора, щебня и земли по крайней мере 600 барок… Для выравнивая прочих мест выкопан пруд длиной 26 сажень». Позже на одной из карт Петровского острова это пруд будет именоваться Лебединым.

Кроме того, Карнеев сделал пристань и набережную, посадил садовые деревья, а также устроил «битые дорожки» – надо полагать, из битого кирпича. Что же представлял собой этот генерал-литератор? Выходец из известной дворянской семьи, Егор Карнеев сначала учился на родине, в Харькове, затем в Московском университете. После окончания учёбы поступил на службу в лейб-гвардии Семёновский полк. В январе 1796 г. Карнеев произведен в капитаны с назначением «состоять при дежурстве у князя Н.В. Репнина». В 1799 г., по воле императора Павла, отставлен от службы. На гражданской службе занимал различные должности, пока в 1811 г. его не назначили директором департамента мануфактур и внутренней торговли. Состоя в этой должности, он особо проявил себя, за что его наградили орденом Св. Владимира II степени.

Некоторое время Карнеев состоял попечителем Харьковского учебного округа. Говорят, под «особенный надзор» тогда попадали учащиеся, замеченные в «хладности в делах веры». В Харькове Егора Карнеева до сих пор вспоминают и как идейного вдохновителя строительства университетского храма во имя Антония Великого, сохранившегося до наших дней.

Впоследствии Карнеева назначили директором Горного кадетского корпуса, а в 1834 г. перевели в Корпус горных инженеров в чине генерал-лейтенанта. Управляя Горным корпусом, Карнеев добился очевидных успехов, собственно при нём Горный кадетский корпус и был преобразован в Горный институт.

Е.В. Карнеев

Несмотря на свою занятость на государственной службе, Егор Карнеев стал успешен и как литератор. В зрелые годы произведения Карнеева носят богословско-философский характер. Известны его ранние труды: первый перевод на русский язык работы Цицерона «О старости» и написанные в студенческие годы «Приключения Бониквеста, обитателя счастливой страны Интры», а также переводы в зрелые годы творений Тертуллиана и «христианского Цицерона» Лактанция. В 1818 г. в Москве напечатан перевод книги швейцарского пастора Дю Туа «Божественная философия…», сделанный, как утверждают, по повелению Александра I; смысл книги – опровержение революционного просветительства.

Блестящая эрудиция и знание языков, в том числе и древних, позволяли ему ориентироваться в европейской литературе и делать оригинальные переводы. Слово «оригинальные» здесь употреблено неслучайно, ибо Карнеев, осуществляя переводы, почти всегда делал свои авторские вставки, иногда меняющие смысл переводимого произведения. Так, осуществив в 1839 г. полный и весьма точный перевод «Духа законов» Монтескье, он в многочисленных примечаниях полемизирует с автором, возражая ему с монархических, православных позиций. Это дало основание «Отечественным запискам» с иронией написать, что произведению «можно было бы дать заглавие „Опровержение основных положений Духа Законов Монтескье“».

С 1837 г. Карнеев в отставке. Лето проводит на Петровском острове, где, судя по количеству написанных произведений, его часто посещало вдохновение. Кроме указанных переводов, им в это время написан «Псалтырь, переложенный в русские стихи» (1846).

Умер Е.В. Карнеев 17 января 1849 г. Однако история участка по Петровскому пр., 11 – такой он имел адрес в начале XX в. – продолжилась. В 1890-е гг. бывшую землю Карнеева арендовали у императорского Кабинета генерал Филадий Кириллович Величко, а затем его вдова. В 1910-е гг. арендаторами значились сначала Георгий Николаевич Сивере, а затем купец Пётр Павлович Котляров. Видимо, по той причине, что участок Котлярова соседствовал с Убежищем для престарелых сценических деятелей, купец стал невольным героем книги воспоминаний В.Н. Львовой-Климовой «Дом ветеранов сцены». По версии Львовой-Климовой, именно Котляров подарил участок земли Убежищу. Разумеется, эта версия ошибочна, ибо, во-первых, подарить что-то на острове мог только Николай II, которому принадлежала земля. А во-вторых, самого Котлярова в XIX в., когда сюда переехало Убежище, ещё не было на Петровском острове.

После 1945 г., во время расширения территории Дома ветеранов сцены, земля отошла к этому заведению, вероятно, тогда же засыпали живописный пруд Лебединое озеро, некогда обустроенный Е.В. Карнеевым.

Доктор Карл Задлер

Везло же Петровскому острову на литераторов! Уроженец Гааги Карл Карлович Задлер (1801–1877), один из «дачников» Петровского острова эпохи Вольного экономического общества, хотя и служил по медицинской части и был главным врачом Конюшенного госпиталя, не чурался литературных трудов. Как медика мы его знаем по событиям 1837 г.; он оказался в числе первых врачей, осмотревших Пушкина после дуэли с Дантесом. Вот как это событие описывает современник:

«…Прибывши к больному с доктором Задлером (Карл Задлер к тому времени уже успел перевязать руку Дантеса), которого я дорогою сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окружённым тремя лицами, супругою, полковником Данзасом и г-м Плетнёвым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: „Плохо со мною“. – Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами».

На медицинском поприще К. Задлер снискал себе добрую славу, однако среди современников больше был известен, как литератор, как историк-любитель (некоторые критики употребляют словосочетание «историк-дилетант»). В середине XIX в. он издал нашумевший литературный труд «Опыт исторического оправдания Петра I против обвинений некоторых современных писателей». В книге Задлер полемизировал с оппонентами, защищая Петра от нападок современных ему публицистов, в частности Михаила Погодина, резко осуждавшего отношение Петра к царевичу Алексею. Тема Петра I в то время была востребована русским обществом, поэтому книга стала бестселлером, хотя критики и отмечали её как «слабую по языку и содержанию». В 1872 г. Задлер издал в Петербурге на немецком свою вторую свою книгу, «Пётр Великий как человек и правитель», содержащую, кроме всего прочего и сведения о болезнях императора.

На Петровском острове К. Задлер имел два участка на берегу Малой Невки с арендной платой 200 руб. в год за каждый, но потом продал («передал» – как написано в документах) их Соболевскому

Почему именно Петровский?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Книги похожие на "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Отзывы читателей о книге "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты", комментарии и мнения людей о произведении.