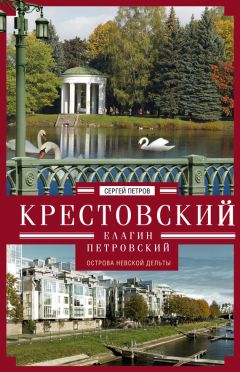

Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Описание и краткое содержание "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты" читать бесплатно онлайн.

В новой книге Сергея Петрова «Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты» продолжается рассказ, начатый в работе «На берегах реки Ждановки». Но теперь в фокусе внимания автора оказались, помимо Петровского, еще два острова – Елагин и Крестовский. За последние годы Петровский, а в особенности Крестовский острова кардинально изменились. Здесь возведены элитные жилые комплексы, территории, ранее занятые заводами, уступают место домам, построенным по индивидуальным проектам. На наших глазах все стремительно меняется. Читатель найдет для себя множество новых интересных деталей истории этих мест, неизвестных доселе широкой публике. А также, благодаря предоставленным автором фотографиям, представит себе современную жизнь островов. Искренняя любовь Сергея Петрова к своей малой родине делает его рассказ неформальным, эмоционально окрашенным, невольно заставляющим проникнуться отношением автора. Читайте, гуляйте, смотрите по-новому на хорошо знакомые места!

Почему именно Петровский?

Кроме указанных личностей, первыми дачниками на Петровском острове являлись барон Витте, тайный советник, профессор Петербургского университета Моисей Плисов и другие важные персоны. Возникает вопрос: если высшие круги русского общества, к которым безусловно следует отнести большинство упомянутых в этой главе персон, обустраивали дачи и селились на Петровском острове на арендованной земле, то этому должна быть какая-то причина. Ведь прежде аристократия предпочитала иные дачные места: Каменный остров, Петергофскую дорогу, в крайнем случае, Колтовскую слободу. Тем более что, кроме собственно строительства дач, всем арендаторам приходилось тратить немалые средства на обустройство низменных невских берегов, в частности Е.В. Карнеев истратил на это 15 000 руб.

Дело, вероятно, в том, что арендаторы предполагали обосноваться на Петровском острове надолго. Никто из них не рассчитывал, что Николай I отберет в 1836 г. земли у Вольного экономического общества и условия аренды изменятся. Играло роль, по-видимому, и «своё» окружение. Арендаторы хорошо знали друг друга, большинство из них (Соболевский, Вронченко, Карнеев, Шильдер) были связаны по службе с Корпусом горных инженеров. Близ Петровского дворца, где они селились, дач людям иного круга не предоставлялись.

Предвижу возражение: стоит ли так подробно останавливаться на арендаторах 1830-х гг., изучать их биографии, если на острове от их владений ничего не сохранилось? Дачи в «готическом вкусе», некогда величественные и эффектные, сгнили или снесены, сады порублены, пристани исчезли.

Думается, стоит, ибо вклад первых дачников-арендаторов в освоение островной земли явился решающим для дальнейшей судьбы Петровского острова. Это они обустроили набережные и многочисленными подсыпками избавили остров от топких низин. Они разбили сады и приучили петербургскую общественность к тому, что на лето далеко из города можно и не уезжать. Более того, обустройство Большого Петровского парка, предпринятое Николаем I в 1837–1840 гг., на наш взгляд, состоялось лишь благодаря тому, что перед этим западную часть острова обустроили и обжили дачники, и возникла дисгармония между цветущей западной частью и необжитой, заваленной старыми судами восточной частью. Не случись «дачной эпохи» 1830-х гг., совсем не факт, что остров обзавелся бы парком, двумя великолепными прудами, городком Сан-Галли, Домом ветеранов сцены и, наконец, в XX в. – стадионом.

Дело об устроении Петровского парка

В 1836 г. Комитет городских строений Петербурга начал дело, полное название которого звучит так: «Дело на устроение Петровского парка и шоссе по Петровскому острову, с углублением речки Ждановки». Вёл его председатель Комитета городских строений генерал-лейтенант А.Д. Готман, а указ об устройстве парка в 1836 г. издал император Николай I.

Пожалуй, именно это «дело» обустройства восточной части Петровского острова в 1837–1840 гг. наиболее серьёзно изменило его ландшафт и сформировало нынешний облик.

Уже по названию «дела об устроении» видно, что решалась триединая задача:

1. Устроение Петровского парка;

2. Прокладка Петровского шоссе (Петровского проспекта), пересекающего весь остров и выходящего через Большой Петровский мост на Крестовский остров;

3. Углубление реки Ждановки и укрепление (возвышение) её берегов.

Попутно решалось ещё несколько задач: освобождение низменной части острова в районе нынешнего стадиона «Петровский» от многочисленных и хаотично наваленных судов; очистка и углубление прудов; освобождение от бывших построек Тучкова моста, некогда проходившего по восточной оконечности острова.

Основными подрядчиками выступали ораниенбаумский купец 1-й гильдии Влас Яковлевич Пильгунов и акцизный крестьянин Степан Николаевич Третьяков. Производителем работ являлся инженер-капитан И.Ф. Буттац. Садовый мастер – Ф. Гаврилов.

План Большого Петровского парка. 1830-е гг.

Смета, утверждённая в 1837 г., составила 320 000 руб., но затем она многократно корректировалась. За лето и осень 1837 г. (до 10 октября) удалось выполнить значительную часть подготовительных работ. Снесли забор Придворного воскобелильного завода, окружавшие его огороды; сам завод, находившийся на Петровском острове с конца XVIII в., будет ликвидирован несколько позже.

Параллельно происходило углубление речки Ждановки и укрепление её берегов извлечённым из воды грунтом.

Нынешний облик речи Ждановки имеет мало общего с тем, что существовал в XIX в.; тогда он представлял собой пологие, неправильных очертаний берега, поросшие кустарником и покрывавшиеся водой при самом незначительном наводнении. Берег прорезали небольшие лагуны и песчаные отмели. Часть береговой полосы была завалена судами и лодками.

Понятно, что без возвышения берегов нельзя было и думать об устройстве парка, ибо первое же наводнение смыло бы все устроенные дорожки и повалило высаженные деревья. Речку углубили, оформив деревянную обделку набережной со стороны Петровского острова, а также обустроив небольшую насыпь. Для подсыпки берегов использовали битый кирпич. Обломки кирпичей тех времен, а также старые гвозди до сих пор можно найти на берегах Ждановки.

Собственно, нынешний берег реки вдоль стадиона «Петровский» – и есть результат работы 1837 г., с тем лишь дополнением, что в 1960-х гг. его одели в банкет – каменное возвышение для защиты от размыва.

Приводились в порядок и пруды. Согласно отчету Комитета городских строений от 7 августа 1837 г., из прудов извлечено 5000 куб. саженей грунта и отвезено на насыпь вдоль речки Ждановки. После этого неглубокие пруды, даже скорее болотца, стали пригодны для купания. В некоторых местах берегам придали правильную геометрическую форму, а в одном месте соединили подземной каменной трубой с Малой Невой для того, чтобы вода в пруду не застаивалась. В пруд после этого стала заходить рыба, и его берега облюбовали рыбаки.

Однако извлечённого со дна грунта не хватало для обустройства берегов Ждановки, поэтому на судах приходилось подвозить грунт и строительный мусор из других районов Петербурга. За один только 1837 г. завезли свыше 1000 куб. саженей грунта и щебня. К осени 1837 г. уложили около 500 кв. метров откосов.

«Владельцев судов незамедлительно отыскать…»

В неожиданно сложную задачу вылилось освобождение восточной оконечности Петровского острова от наваленных здесь судов. Дело в том, что обустройство Петровского парка происходило сразу после постройки нового Тучкова моста (1833–1836 гг.) При этом старый Тучков мост, пролегавший частично через Петровский остров, полностью разобрать не успели, тем более не успели ликвидировать существовавшую рядом пристань. Место для стоянки сдавалось городскими властями в аренду, и владельцы судов не желали выводить их спешно, ссылаясь на то, что следует дождаться «высокой воды». Кроме того, не всех владельцев можно было отыскать, часть судов на остров занесло предшествующими наводнениями, и они уже никому не принадлежали.

Почему-то больше всего бесхозных судов приносило с Васильевского острова, вероятно, господствующими во время наводнения юго-западными ветрами. На приказ городской власти «всех владельцев судов незамедлительно отыскать и берег освободить», обер-полицмейстер летом 1837 г. докладывал генералу А.Д. Готману, что полиция «побуждает арендаторов» освободить берег острова без всякого отлагательства, но часть судов стащить «до большой прибыли воды» не представляется возможным. Например, одному из крупных судов, принадлежавшего купцу Цветкову, необходимо было 2 фута глубины, а где её взять летом на этом мелководье? В конце концов решили часть судов разобрать на суше, а часть оставить на берегу до осенних наводнений.

Вообще восточная оконечность острова, там, где ныне находится стадион «Петровский», доставила властям и подрядчикам много хлопот. Мало того что она была самой низкой из всей обустраиваемой территории, почти болотом, так её и захламили порядочно. Здесь существовала кузница, чьи-то сараи, складировались материалы, оставшиеся от постройки Тучкова моста, да ещё плюс к тому сохранялись дряхлые конструкции старого Тучкова моста…

Старый мост и кузницу сломали, материалы с публичных торгов продали, а вот от судов избавлялись целую осень. Подрядчики привлекли полицию, и та, не слишком церемонясь с собственниками, дозволяла делать с судами всё, что заблагорассудится, если только хозяева медлили с эвакуацией.

Проще обстояло дело с прокладкой Петровского шоссе, позже переименованного в Петровский проспект. Ему положили ширину 4 сажени (8,5 м), неизменную, кстати, до сей поры, во многих местах подсыпали привозным грунтом и щебнем, чтобы хоть как-то поднять над окрестными местами, и сим дело завершили.

В том же 1837 г. проложили от Тучкова моста широкие ездовые аллеи, огибавшие пруды и создававшие замкнутые окружности. Вдоль ездовых аллей шли пешеходные прогулочные дорожки, защищённые специальным ограждением.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Книги похожие на "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Петров - Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты"

Отзывы читателей о книге "Крестовский, Елагин, Петровский. Острова Невской дельты", комментарии и мнения людей о произведении.