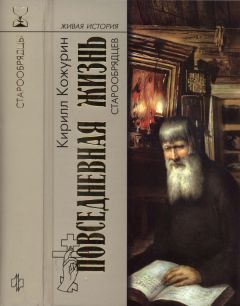

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Феодосий, как духовный руководитель общины, сам отправлял в обители основные церковные службы и требы, крестил, исповедовал, отпевал умерших. В религиозной и хозяйственной жизни его главным помощником был умный, кроткий, образованный и весьма сведущий в Священном Писании выходец из дворянского сословия Захарий Бедринский[99]. Другим помощником был Стефан Валацкий, проводивший службы в храме в отсутствие Феодосия. Из других «християнских учителей» известны имена Спиридона Максимова, Симеона Григорьева, Прохора Матвеева, Ивана Кондратьева и Ивана Семёнова, сопровождавших Феодосия Васильева во время его поездки на Выг в 1706 году. Среди его многочисленных учеников и последователей упоминаются многие, имевшие высокое происхождение, — «Антоний Авраамов, муж духовный, Дмитрий Негановской, Герасим Злобин, патриарший дворянин, духовный, Феодор Афанасиев, Никита Иванов, Иаков Хмелев. Тако же и от болярынь благородных не мало, яже суть сии: Небаровых вдова и две сестры девицы, Полонских девица, Нееловых вдова со дщерию, Дириных жена, Дядевкиных три девицы, Стоговых девица, Елагиных две сестры и прочий». «Многие, — говорится в Житии Феодосия, — от благородных боляр оставляху домы, высокия чести, поместия, крестьян своих, и прочил стяжания вся в уметы вменяюще, наставника же и учителя его себе имети желающе, прихождаху во общее житие к нему и, свою во всем волю отлагающе, любезно повиновахуся ему…»

Кроме соборных моленных, имелись в обителях больницы, богадельня, многочисленные хозяйственные постройки, в которых постоянно на общую пользу работали все члены общины. Насельники обителей в основном занимались хлебопашеством. «Праздность — училище злых», — любил напоминать Феодосий, сам подававший пример трудолюбия и принимавший деятельное участие во всех работах. Феодосий пользовался у своих единомышленников огромным духовным авторитетом. Он был человеком начитанным, энергичным и уверенным в правильности своих идей, а главное, слово и дело у него не расходились друг с другом: «…вся заповеди Божия и святых добродетели делом совершати наставляя, сам прежде не словесы точию (только. — К.К.), но творением, во образ всем сия исполняя — веру, любовь, надежду, правду, мужество, мудрость, целомудрие, молитву, воздержание, кротость, смиренномудрие, безгневие, непамятозлобие, долготерпение, милосердие, странноприятие, пост, бдение, нищету, малословие». Его знали и любили в самых отдалённых местах. Наличие же двух обителей позволяло давать приют многим беглым старообрядцам из России.

Однако, несмотря на общность имущества и соблюдение правил безбрачия, Феодосий не считал свои общежительства монастырями. Для его последователей Невельская община и подобные ей были всем «христианским миром», где они жили отдельно от греховного мира, завоёванного антихристом. «Это был особый мир людей, почитавших себя избранными Богом для спасения, которые решительно отмежёвывались от постороннего, греховного и погрязшего в светскую жизнь человечества. Вне общины всё принадлежало антихристу, в домах, на полях, на торгах была его печать, и извне общины были возможны лишь грех и великая погибель»[100].

Однако это осознание своей избранности было не плодом духовной гордыни, а скорее тяжёлым бременем, которое ложилось на плечи людей, избравших узкий путь спасения души и отказавшихся от компромисса с собственной совестью. После падения церковной иерархии вся ответственность за сохранение истинной веры и тем самым за судьбу Третьего Рима ложилась на плечи простых мирян. В «последние времена» человек должен быть особенно бдителен, должен находиться в постоянном духовном напряжении. «Се Жених грядет в полунощи: и блажен раб, его же обрящет бдяща…» Эти слова, звучащие во время ночного богослужения (тропарь на полунощнице), были восприняты невельскими староверами особенно близко к сердцу. Отсюда вытекала и особая требовательность со стороны федосеевской общины к нравственным качествам своих членов. По сути, каждый член этой Церкви («молящийся») по своим нравственным достоинствам должен был соответствовать тем каноническим требованиям, которые предъявлялись к дораскольному священству и монашеству. Конечно же, подобные требования всегда, во все времена стояли перед каждым верующим христианином. Ещё апостол Пётр писал, обращаясь к христианам Малой Азии: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). Однако в тех экстремальных условиях, которые сложились в России после раскола, эта мысль получала особое значение.

Теперь нельзя было уповать на то, что «попы да монахи все наши грехи замолят». Теперь каждый отвечал за свои поступки непосредственно перед Богом, минуя посредников. Эта идея личной ответственности присутствовала и ранее в произведениях Отцов Церкви, на которых староверы должны были ориентироваться с особенным вниманием. Так, преподобный Ефрем Сирин, чьи произведения старообрядцы тщательно переписывали от руки и неоднократно издавали в подпольных типографиях, писал о пустынниках, живущих «далече от вселенныя» и не имеющих ни церкви, ни священников, ни возможности причаститься видимым образом: «Сами суть священницы себе, исцеляют наши недуги молитвами своими»[101]. Подобную же мысль высказывал и святой Афанасий Великий. На вопрос о том, кто суть истинные поклонники, упоминаемые в Притчах Соломона, он отвечал: «Сии суть, иже в пустынях и горах, и в вертьпех, и в разселинах земли живуще: иже, кроме собрания церковнаго, делы благими божественным Духом просвещаеми, духом и истинною поклоняются Богу и Отцу нашему, иже есть на небесех, непорочно живуще и Богу благочестно мудрено служаще, во всяком благочестии и чистоте добродетелей сияюще, и не требуют церкви, или места, но сами себе храмы творяще благими деланьми, на всяком месте и везде благо-угождают Богу, непрестанно и чисте Ему служаще вся дни живота своего»[102].

Впервые мысль о духовном священстве, выраженную со всей чёткостью, мы находим в сочинении «Щит веры» («Ответы древняго благочестия любителей на вопросы придержащихся новодогматствующаго иерейства»), составленном в 1789–1791 годах и содержащем ответы на 382 вопроса старообрядцев-поповцев. Однако и ранним поморским отцам эта мысль была не чужда. Так, в «Поморских ответах» Андрей Дионисьевич ссылается на приведённые выше слова преподобного Ефрема Сирина о древних подвижниках: «Сами суть священницы себе…» Андрей Дионисьевич был склонен видеть в личности каждого правоверного христианина «церковь духовную» — «душевленныя церкви благодатныя, по апостолу, вы есте церкви Бога жива». Так говорит он об отцах соловецких, желая показать, что они не нуждались в видимых храмах, разрушенных никонианами в северной Куржецкой обители.

В условиях наступающей секуляризации Феодосий Васильев призывал своих последователей уходить из мира в обособленные общины: «И паки апостол рече: изыдите братие от мира и нечистот его не прикасайтеся; возлюбите безмолвие. Да познайте Бога и откровенным умом славу Его узрите, что всуе метемся в жизни сей… Побегайте и скрывайтеся во имя Христа»[103].

В Крапивинской волости федосеевцы прожили девять лет. Трудолюбие и аскетический образ жизни вскоре привели общину к хозяйственному процветанию. Но тут же явилась и оборотная сторона медали: основанные Феодосием обители начали подвергаться грабительским нападениям польских солдат (жолнеров), прослышавших об их процветании. Многие из братии во время этих набегов погибали. Так, в 1707 году солдаты неожиданно напали на обитель, «учиниша великую стрельбу, единаго стараго добраго мужа именем Даниила убиша, а иных раниша». Тогда решено было искать новых мест.

Религиозная и полемическая деятельность Феодосия Васильева и его последователей в Невельской обители «весьма прослыла» не только среди беспоповцев, но и во всём старообрядчестве. Благодаря успешной проповеднической деятельности самого Феодосия и десятков его учеников в северо-западной части Российской империи и в северо-восточной части Великого княжества Литовского федосеевское учение получило весьма широкое распространение. В обитель на собеседование «от Святых Писаний о Древлецерковных Святых содержаниях и о Никоновых новопреданиях» неоднократно приезжали представители русской аристократии и высшие чиновники империи: боярин Борис Петрович Шереметев, любимец царя Петра князь Александр Данилович Меншиков, боярин и дипломат Симеон Григорьевич Нарышкин, торопецкий и великолуцкий комендант Антоний Алексеев, боярин Яков Корсаков и др.

Особенно плодотворными в творческом отношении были последние десять лет жизни Феодосия. За время своего пребывания в Невельской обители он закончил обширное богословско-полемическое сочинение «Обличение» (декабрь 1707 года), в котором, отвечая на работу рязанского митрополита Стефана Яворского «Знамения пришествия антихриста и кончины века» (1703), обосновал учение о духовном антихристе. Беседовал Феодосий Васильев и с одним из талантливейших богословов раннего старообрядчества Андреем Дионисьевичем, обменивался с ним посланиями (известны два послания — около 1701–1702 годов и около 1705 года), дважды (в 1703 и 1706 годах) посещал Выг, где состоялись его беседы с поморскими отцами. Но именно в период существования Невельской обители произошла размолвка Феодосия с выговцами в некоторых вопросах вероучения, в результате чего обрело своё отдельное существование особое старообрядческое согласие, названное впоследствии федосеевским (самоназвание — старопоморское согласие).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.