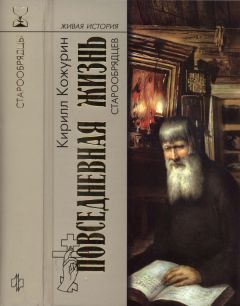

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Особенно плодотворными в творческом отношении были последние десять лет жизни Феодосия. За время своего пребывания в Невельской обители он закончил обширное богословско-полемическое сочинение «Обличение» (декабрь 1707 года), в котором, отвечая на работу рязанского митрополита Стефана Яворского «Знамения пришествия антихриста и кончины века» (1703), обосновал учение о духовном антихристе. Беседовал Феодосий Васильев и с одним из талантливейших богословов раннего старообрядчества Андреем Дионисьевичем, обменивался с ним посланиями (известны два послания — около 1701–1702 годов и около 1705 года), дважды (в 1703 и 1706 годах) посещал Выг, где состоялись его беседы с поморскими отцами. Но именно в период существования Невельской обители произошла размолвка Феодосия с выговцами в некоторых вопросах вероучения, в результате чего обрело своё отдельное существование особое старообрядческое согласие, названное впоследствии федосеевским (самоназвание — старопоморское согласие).

Камнем преткновения явился вопрос о браке. Брак был одним из семи церковных таинств. Но поскольку священство пало, то из-за этого и совершение ряда таинств стало невозможным. Так, невозможно было совершать таинство евхаристии, таинство елеосвящения, таинство рукоположения. Однако церковными канонами было предусмотрено совершение таинства крещения и исповеди простыми мирянами — без участия священника. Что касается таинства брака, то в различных книгах оно толковалось по-разному, и это вызвало продолжительную полемику между поморцами и федосеевцами о самом существе брака.

Изначально общее для беспоповцев понимание тайны брака сводилось к тому, что таинство брака непременно должно быть совершаемо священником и что только эта форма брака делает брак законным. Это убеждение вело беспоповцев к положению, что в «последнее время», когда нет священников, не может быть и законного брака. Следовательно, соединение мужчины и женщины есть не брак, а блудное сожительство, и как явный грех не может быть терпимо в Церкви. В доказательство этого положения приводились места из различных церковных книг, в частности из Кормчей (Книги правил), где говорилось, что незаконные браки, заключенные без благословения священника, ничтожны и беззаконны.

Тем самым и выговцы, и федосеевцы приходили к выводу о необходимости безбрачия, а пары, вступившие в сожительство, отлучались от соборной молитвы и от братской трапезы как блудники. Безусловно, требования строгой аскезы, предъявляемые к членам первых староверческих общин, были просто необходимы в условиях того враждебного, «антихристова» мира, в котором староверы оказались в конце XVII века. Тем более что и на Выг, и в Невельское общежительство первоначально приходили люди, полностью порвавшие с миром и желавшие жить монашеским житием, то есть избравшие «узкий путь» христианства.

Вспомним, что ещё первые христиане, жившие в напряжённом ожидании Второго Пришествия и даже молившиеся о его приближении, ставили девство выше брака. Об этом как раз пишет к коринфянам апостол Павел: «Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие… Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (2 Кор. 7, 29–33). Впоследствии, когда христианство стало государственной религией в Римской империи и началось стремительное обмирщение Церкви, возникло монашеское движение — «великий исход в пустыню». Сам основатель монашества, преподобный Антоний Великий, дал обет безбрачия и советовал своим ученикам воздерживаться от семейной жизни. Так же и для первых русских иноков Киево-Печерского монастыря брак казался трудно совместимым с полным христианским идеалом. Например, преподобный Моисей Угрин (XI век) твердо помнил слова апостола Павла об угождении Богу и жене. Спустя четыре столетия преподобный Иосиф Волоцкий учил вполне в духе раннего беспоповства: «Девство брака выше есть и много честнейши», причем даже предполагал, что брак не является единственной возможностью продолжения рода человеческого, поскольку таковое по воле Божией может произойти и иным путем. «Нужды убо ради, а не иного чего брак бысть. Можеше убо Бог и инемь образом человечеськый род умножити»[104].

Однако со временем, когда гонения на старую веру несколько поутихли, количество людей, желавших принять древлеправославие, всё более увеличивалось. Но с увеличением количества неизбежно менялось «качество». Теперь уже далеко не все члены общины могли находиться в том постоянном духовном напряжении, которое требовалось от них. Жизнь брала своё. Появлялись семьи, рождались дети. И тогда Феодосий Васильев пошёл на уступки. Хотя браки «новожёнов» (людей, вступивших в брак после присоединения к староверию) он продолжал не признавать (так же как и выговцы), браки «старожёнов», заключенные до присоединения к своему согласию, стал считать законными (по 72-му правилу VI Вселенского собора), требуя от «старожёнов» лишь обещание «чистого жития», а чадородие наказывая временным отлучением от соборной молитвы.

Впоследствии та же ситуация сложилась на Выге. Но, понимая неизбежность создания семей, выговские отцы стали постепенно отходить от первоначальных ригористических позиций, выбирая царский путь в вопросе о браке. Уже в конце XVIII века поморцы стали учить, что сущность брака при его установлении не была связана Богом со священноначалием (заповедь, данная ещё в раю Адаму и Еве: «плодитесь и размножайтесь»), поскольку совершителем этого таинства является Сам Бог. А поскольку совершитель тайны — Бог, то всякий верующий человек, признающий Бога, должен исповедовать, что совершение тайны брачного союза зависит только от Самого Бога. В доказательство этой точки зрения поморцы ссылались на исторические факты. Так, в Греции церковное заключение брака (венчание) вошло в жизнь лишь с XI века, а у нас, на Руси, вообще только с XIII столетия. То есть церковное молитвословие при заключении брака вошло в жизнь христиан спустя тысячу лет после апостольской проповеди и было введено в церковный обиход гражданскими новеллами (указами) византийских императоров — во-первых, для наблюдения, имеют ли супруги право вступать в брачный союз по своему общественному положению (рабы или свободные), возрасту, родству и прочим условиям законного брака, во-вторых, для доказательства бракозаключения и, в-третьих, из уважения к молитвословию, как говорится в толковании патриарха Феодора Вальсамона к 85-му правилу VI Вселенского собора. Священник являлся при заключении брака в качестве блюстителя церковного и гражданского порядка и как служитель Церкви, но не как носитель той таинственной благодати, которую он получал в таинстве рукоположения и которая давала ему власть совершать таинство крещения, отпускать грехи и служить литургию.

Со своей стороны, федосеевцы со временем также отошли от первоначально либерального отношения к «старожёнам» и перестали их допускать в число молящихся.

Другим пунктом, разделявшим поморцев и федосеевцев, была надпись на Кресте Господнем. Федосеевцы первоначально признавали надпись «I.Н.Ц.I.» («Исус Назарянин, Царь Июдейский», так называемая Пилатова титла), поморцы же считали единственно правильной надпись «IС ХС Царь Славы». Дело в том, что «Пилатова титла», согласно Евангелию, действительно была написана на Кресте Господнем, но на иконе Распятия нигде на Руси до Никона не встречалась. Не встречалась она и в Византии. Это объясняется тем, что в православной традиции на иконе Распятия изображался Христос, уже победивший смерть, Христос в Своей Славе (Царь Славы), а не в страдании и унижении. Католическая же традиция предпочитала ставить акцент на физических страданиях Христа, что находило своё место не только в физиологических подробностях изображения крестной смерти (у католиков Спаситель всегда висит, в то время как в православной традиции Он стоит на Кресте, словно открывая объятия молящимся), но и в «Пилатовом надписании». Естественно, заимствование Никоном этой надписи было воспринято на Руси как латинская ересь. Впоследствии федосеевцы признали правоту поморцев в этом вопросе и перестали поклоняться крестам с надписью «I.Н.Ц.I.».

Ещё одним поводом для разделения стал вопрос о так называемом торжищном брашне. Поморцы-даниловцы не считали необходимым продукты, покупаемые на рынке у иноверных («торжищно брашно»), очищать особым чином. Федосеевцы же отмаливали купленные у иноверных продукты молитвой Исусовой с поклонами. Это правило было закреплено в шестой статье федосеевского Польского собора (1752): «Аще ли по нужде от иноверных доспетое на торгу покупает кто, и за то полагати поклонов 100».

Впоследствии появился ещё один пункт, разделивший поморцев и федосеевцев, — молитва за царя. Если поморцы под угрозой закрытия Выговского общежительства вынуждены были в 1730-е годы принять моление за царя, то федосеевцы на подобный компромисс с властями не пошли, так и не приняв «царского богомолия».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.