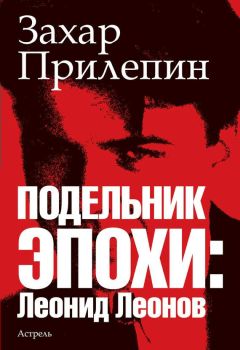

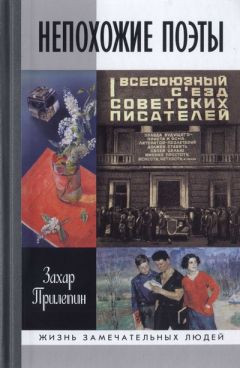

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

…Возвращались обратно в Ленинград, гадали: отчего так, почему. Берггольц тоже не относила себя к почитателям Маяковского — но так жалко было этого замученного великана. Выяснялось к тому же, что литература — это не аплодисменты, автографы, гонорары, восторженные глаза читателей, но и что-то другое, болезненное и тяжёлое. Впрочем, кто примеряет на свою судьбу самые тяжёлые варианты — каждый надеется на податливую удачу.

И удача Ольги с удачей Бориса никак уже не связывались.

12 февраля, сразу после возвращения с выставки, Берггольц подаёт заявление о восстановлении в ЛАППе. Либединский насоветовал — и Либединского она слушается.

28 февраля 1930-го очередная запись в дневнике: «На любовь к Борьке смотрю как на дело прошедшее <…> Целую, живу с ним, иногда чувствую нежность и жалость, иногда верю. Всё это нечестно, зачем я живу с ним?»

18 марта: «Ласки Бориса воспринимаю тяжело и нехорошо <…> Я возбуждаю себя совершенно искусственно. Когда он трогает меня, я нарочно называю про себя всё это самыми подлыми именами или представляю себе, что я — не я, и он — не он…»

Однажды Бориса и Ольгу увидел в ресторане Дома печати критик и поэт, член ЛАППа Лев Левин и оставил по этому поводу характерную зарисовку: «За столом сидела тоненькая девушка с выбившейся из-под платка золотисто-льняной прядкой. Никогда в жизни не видел такого цвета волос и такого золотисто-матового румянца. Напротив сидел коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами. Сразу было видно, что им обоим нелегко. Время от времени они перебрасывались короткими словами».

Весной Корнилова наконец призвали на территориальные сборы — жене предоставилась возможность отдохнуть, ему — пострелять. Он получает красноармейскую выучку, родителям, не без гордости, пишет: «…вышел из казармы с аттестатом пулемётчика, с большим душевным удовлетворением. Чувствую себя прекрасно… Полюбил своё пулемётное дело. Полк наш отчаянный — ребята, ленинградская рабочая молодёжь, все здоровенные, как черти…»

К лету 1930-го они живут кое-как, на холостом ходу, по кислому течению.

Когда Корнилову предлагают творческую командировку в Баку от «Ленфильма» — он с радостью соглашается: хоть куда-то, но прочь из дома.

В тридцатом году писательские командировки в разные концы страны — с заданием написать что-то воодушевляющее о советской действительности — начали становиться уже традицией.

Компанию Корнилову составляет бывший «сменовец» Дмитрий Левоневский. Сама «Смена» была ликвидирована участниками группы и превратилась в «Первую ударную бригаду поэтов Ленинграда», одним из руководителей которой стал на всех основаниях Корнилов, и тогда же вступивший в самую влиятельную литературную организацию Союза — РАПП.

Деньги «ударные поэты» получили в киностудии «Ленфильм» плюс ещё небольшой аванс от Госиздата. Купили себе костюмы и ботинки на толстой резиновой подошве. Борис приобрёл ещё дочке Ирке игрушку, а Ольге… Ольге ничего. Видеть её уже не было никаких сил.

(Чуть позже будут написаны жестокие, но чётко отвечающие настроению строки о жене: «Вот опять застыло словно лужица / неприятное твоё лицо».)

Выезжали из Москвы, на курьерском поезде — пять суток в пути.

Пока были в Баку — ничего не писал, всё больше рассматривал места нефтедобычи, поднимал бокалы за дружбу народов и социалистическое строительство да пытался хоть немного разглядеть местных женщин — которые, к несчастью, ходили в парандже.

В поездке Корнилов заматерел, отъелся за щедрым азербайджанским столом, загорел.

22 июня послал родителям (не жене, конечно) открытку: «5-го июля заканчиваю свою работу в Баку, сажусь на аэроплан и вылетаю в Тифлис. 10-го сажусь на пароход — еду через Каспийское море по Волге к вам. Следовательно — скоро увидимся».

Работа начнётся с замечательного стихотворения «Качка на Каспийском море», написанного ещё по пути, в море.

Нас не так на земле качало,

нас мотало кругом во мгле —

качка в море берёт начало,

а бесчинствует на земле.

Нас качало в казачьих сёдлах,

только стыла по жилам кровь,

мы любили девчонок подлых —

нас укачивала любовь.

Водка, что ли, ещё?

И водка —

спирт горячий,

зелёный,

злой;

нас качало в пирушках вот как —

с боку на бок

и с ног долой.

Но такими стихами перед Госиздатом и «Ленфильмом» отчитываться не станешь — не оценят, разве что позлить Берггольц «девчонкой подлой» можно; поэтому одновременно Корнилов принимается за цикл «Апшеронский полуостров».

Наряду с поэтическим хулиганством, которое в случае Корнилова почти неизбежно (например, он издевается над своими предшественниками, воспевавшими царицу Тамару, перечисляя Пушкина, Лермонтова, Пастернака и недавно застрелившегося Маяковского — а про себя говорит: «Но царица теперь старовата / я молчу… не люблю старух»), там содержится всё, что заказано:

Сабунчи пригнули шею бычью —

пусть подъём к социализму крут,

вложим пятилетнюю добычу

в трёхгодичный драгоценный труд.

Пять самых боевых (и самых, признаться, неудачных) стихов из цикла вышло в шестом номере главного ленинградского журнала «Звезда» за 1931 год.

Здесь, пожалуй, стоит раз и навсегда объясниться. Так называемые «производственные» стихи получались не всегда убедительными, в том числе и у Корнилова, вовсе не потому, что он писал их из-под палки. Он сам искал этой работы, требовал её для себя.

Производственные стихи, как и вообще любые стихи о физической работе, писать сложно оттого, что они неизбежно будут получаться, прямо говоря, скучнее, чем стихи о любовной страсти или о войне, или о вдохновенном пьянстве, например. Сама речь так устроена — опоэтизировать нефтяную трубу или токарный станок непросто. Найти любителя на такие стихи — втройне сложнее. О любви или о смерти люди думают чаще и с бо́льшим интересом.

В то время как советская власть, безусловно озабоченная тем, что растерзанную страну надо стремительно восстановить и усилить, желала ударный труд опоэтизировать. Ставила в конечном итоге вовсе не подлую, а высокую, удивительную задачу — в принципе почти невыполнимую. Как ни странно, отчасти власти удалось добиться желаемого, невзирая не отдельные поэтические неудачи: по крайней мере кинематограф и музыка (в том числе песни) с этим справлялись куда успешнее.

Как бы то ни было, но без этих партийных заданий, писательских бригад (а также бригад художников, кинематографистов, композиторов и т. д.), поездок на фабрики и комбинаты и отчётов по этому поводу — страна не достигла бы сверхрезультатов и в итоге проиграла бы надвигающуюся войну.

Прежде чем кривить ухмылку, слыша стихи о пятилетках, надо об этом помнить.

…По возвращении домой Корнилов Ольгу не застаёт: она уехала во Владикавказ — на практику в газету «Власть труда».

Корнилов отдаёт ключи тёще и снимает себе угол на остатки от аванса «Ленфильма».

В декабре того же года Ольга уедет с Николаем Молчановым (тем самым, с которым мечтала в дневнике страстно, вместо постылого мужа, целоваться) «строить фундамент социализма» — это её слова — в Казахстан.

Дочка Бориса и Ольги, Ирина, останется в Ленинграде, у матери Берггольц.

Борис будет к ней заходить. Иногда.

НОВЬ

Жёны Корнилова — таких красивых, пожалуй, даже у Есенина не было.

В этот раз всё удалось — то ли он стал повзрослее, то ли девушка встретилась такая, для которой Корнилова было не много и не мало — а ровно столько, сколько он и хотел.

Люда Борнштейн. Людмила Григорьевна.

Называл её: Цыпа.

Друзья часто слышали: Цыпа, пойдём домой.

Думали: вот так любовь, вот как называет умильно.

На самом деле она была не Людмила по паспорту, а Ципа Григорьевна.

Как шутил (или не совсем шутил) Есенин: еврейские девушки — лучшие друзья русских поэтов.

Родилась в Санкт-Петербурге, 30 апреля 1913 года. Когда познакомились — ей было 16 лет. В 1931 году они уже живут вместе — ему 24, ей 18.

Лицо замечательной красоты, крупное, открытое. Каштановые волосы. Вся выточенная, глазастая.

Выглядела уже в ранней юности заметно старше своего возраста.

Следующие пять лет — время стремительного взлёта Бориса Корнилова. Что бы там Ольга ни говорила, а он оказался вовсе не пропащий, не лодырь, не бездельник. И достоин вполне женской любви — горячей, юной, отзывчивой.

А то, что Люся, Цыпа, Ципа ничего, совсем ничего не умела делать по дому и готовить Боре приходилось самому — так это можно перетерпеть.

Я и вправо и влево кинусь,

я и так, я и сяк, но, любя,

отмечая и плюс и минус,

не могу обойти тебя.

Ты приходишь, моя забота,

примечательная, ко мне,

с Металлического завода,

что на Выборгской стороне.

Ты влетаешь сплошною бурею,

песня вкатывает, звеня,

восемнадцатилетней дурью

пахнет в комнате у меня.

От напасти такой помилуй

что за девочка: бровь дугой,

руки — крюки,

зовут Людмилой,

разумеется — дорогой.

Я от Волги своё до Волхова

по булыжникам на боку,

под налётами ветра колкого,

сердце волоком волоку.

Вот как умел он писать. И вот как любил.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.