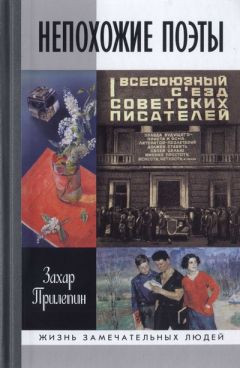

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

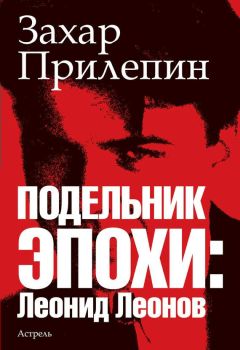

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Хотя в семь утра гудок, призывающий на тяжелейшую работу, — ну не самый очевидный повод для радости.

Дальше — сложнее:

Не спи, вставай, кудрявая,

в цехах звеня…

Тут же представляется, что кудрявая спала прямо в цехе и там чем-то звенела. Но нет, выясняется, что это вся страна звенит в цехах.

Итак:

…в цехах звеня,

страна встаёт со славою

на встречу дня.

И радость поёт, не скончая,

и песня навстречу идёт,

и люди смеются, встречая,

и встречное солнце встаёт.

Здесь вопросы начинают возникать через строчку.

«Радость поёт, не скончая» — откуда Корнилов взял это чудесное слово?

«Люди смеются, встречая» — что встречая-то? Или кого? (Словом — смеются встречая и не скончая.)

«Бригада нас встретит работой…» — поётся дальше. (Опоздали-таки на работу-то, пока вставали с кудрявой?) «И ты улыбнёшься друзьям…»

(А что ещё остаётся делать, раз опоздали?)

За Нарвскою заставою

в громах, в огнях

страна встаёт со славою

на встречу дня.

Здесь может возникнуть лёгкая филологическая перепалка: может быть, страна встаёт всё-таки навстречу дню? А не «дня»?

И почему вся страна за Нарвскою заставою? Это что, про Финляндию песня?

И с ней до победного края

ты, молодость наша, пройдёшь,

покуда не выйдет вторая

навстречу тебе молодёжь.

Любопытно, отчего она — «вторая»?

И радость никак не запрятать…

А надо бы, не то отнимут.

…когда барабанщики бьют.

За нами идут октябрята,

картавые песни поют…

Что же, других октябрят уже не осталось, только картавые? Видимо, только такие, потому что в следующем куплете —

Отважные, картавые

Идут, звеня…

Мало того что они картавые, так ещё и дребезжат.

Ну и финал, наконец:

Любить грешно ль, кудрявая,

Когда, звеня,

Страна встаёт со славою

На встречу дня.

Действительно, раз мы гудку не рады, может, кудрявая, это… — грешно ль любить на встречу дня?

Невольно тут жалобы Ольги Берггольц вспомнишь.

Но песню эту и по сей день не забыли.

Не так долго осталось до того момента, когда «Песне о встречном» исполнится целый век. По справедливости говоря, авторские песни, живущие столетие или около того, — немыслимая редкость.

И если эта вытянула подобный срок — значит, так было надо петь, как написано. «И встречный, и жизнь пополам», и эти, на самом-то деле, гениальные картавые октябрята.

РАЗГОН

В 1933 году разругались с Люсей — дело молодое — хлопнула дверью, ушла.

Корнилов вдруг вспоминает свою семёновскую Татьяну — может, она и была в его жизни самой ласковой? Остался бы с ней — пекла б ему блины, гладила по спине сильной бабьей рукой, не перечила бы. Вся жизнь бы пошла иначе — сохранилась наподольше.

Или нет?

…Но день, другой, неделя, и Люська вернулась, Цыпа его, бровь дугой.

Жить Борису и Люсе становится всё увлекательней.

Они знакомятся с Мейерхольдом и его женой Зинаидой Райх — бывшей женой Есенина, матерью двух его детей. Общаются с Шостаковичем. Эдуард Багрицкий в 1933-м дарит Корнилову ружьё: что-то здесь есть символическое — после ухода Есенина и Маяковского Багрицкий многими видится как один из претендентов на первого поэта современности, но жить ему осталось — всего год. Так что держи ружьё центрального боя, Боря.

Поэт Константин Поздняев писал так: «Запомнился мне Корнилов весёлым и радушным. Естественный и непринуждённый в беседе, он располагал к себе и манерой держаться попросту, и какой-то удивительно доброй улыбкой. Любил читать наизусть стихи — свои и чужие. Любил ходить с друзьями — старыми и новыми — по улицам города».

Появляются у Корнилова, далеко на всегда на радость Люсе, два закадычных друга — молодых забубённых поэта — Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Как раз такие, чтоб побродить по улицам города. И прочим хорошим местам. Васильев на три года помоложе — но в той же силе, равный. Смеляков — на пять, и к Боре Корнилову испытывает чувства младшего, влюблённого брата.

Смеляков даже манеру читать стихи, как вспоминал поэт Евгений Долматовский — и ту позаимствовал у Корнилова. Манеру отстранённую, чуть суровую: вот, мол, написал, смотрите, мне дела нет, что вы там увидите, я сам этому цену знаю.

Совсем недавно Смеляков ходил на вечера Маяковского, а потом, не попадаясь на глаза и не мешая, шёл за ним вечерними улицами — счастливый и таким соседством.

Теперь он с тем же трепетом смотрит на Корнилова — но зато с Борей можно выпить, чокнуться и ещё выпить, и с Пашей тоже. Выпить и погулять, чтоб все боялись их злой удали — трёх русских козырных ребят.

В том же 1933-м Борис и Люся встречаются с Осипом Мандельштамом — тот за своё «Мы живём, под собою не чуя страны…» отправлен в ссылку — и перед отъездом прощается с друзьями и знакомыми.

Ему — не в руки, а в карман пальто — как бы незаметно кладут деньги. И Корниловы тоже.

Но влияет ли высылка Мандельштама на Корнилова?

Наверное… нет. Все в литературных кругах знают, за какие стихи Осип угодил под удар — ну, и не стоило с такими вещами шутить. Пашка Васильев тоже шутит — и уже дошутился однажды до ареста.

Корнилов ничего подобного себе до сих пор старался не позволять.

Если принял власть и воспринял её как свою — относись к ней с должным чувством. Спину не гни, но и не плюй под ноги — сам первым и наступишь.

Задачи и запросы советской власти были гигантские, и одной песней — даже такой, как «Песня о встречном», — отделаться было нельзя. Но Корнилов и не собирался — он настроился взять все возможные высоты.

Много тогда говорилось о том, что нужен свой поэтический эпос, свой, на советском материале, «Евгений Онегин» и своя «Полтава» тоже.

И чем мы не Пушкин?

Корнилов уже несколько раз принимался за крупный жанр — была драматическая поэма «Соль», сочинённая по мотивам рассказа Исаака Бабеля, была большая вещь «Тезисы романа», вполне себе крепкая, но словно ещё подступы к теме обозначающая, была попытка написать — так и не доделанного — «Агента уголовного розыска».

На большую, настоящую поэму недоставало темы, сюжета — и сюжет однажды нашёлся.

Ему попалась на глаза повесть В. В. Руднева «Трипольская трагедия», изданная в Харькове в 1925 году. Речь там шла о гибели в 1919-м отряда комсомольцев, воевавших в составе Первого резервного коммунистического полка против деникинского атамана Зелёного.

Комсомольцы выбили Зелёного из села Триполье, но командир отряда комсомольцев — военспец «из бывших» — по какой-то причине изменил (этот момент Корнилов в поэме опустит). Зелёный контратаковал и выбил комсомольцев — их прижали к реке и перебили — только шестеро спаслись, переплыв Днепр.

Комсомольцев возглавляли М. Шейнин и М. Ротманский.

То, что история, послужившая основой для поэмы, уже была описана в повести, — Корнилова не смущало: в те времена одни и те же сюжеты кочевали, бывало, из одной стихотворной вещи в другую: скажем, историю о расстреле двадцати шести бакинских комиссаров последовательно описывали и Есенин, и Маяковский, и Асеев.

Ещё в июльском номере «Нового мира» за 1933 год Иннокентий Оксёнов сетовал по поводу строк Корнилова: «Я пока ещё сентиментален / оптимистам липовым назло», — выговаривая: «Для сокрушения… “липовых оптимистов” существуют другие, более верные средства, например, философски продуманный, выношенный оптимизм…»

К финалу года Корнилов отлично ответит критике.

«Триполье» — это сильнейшие картины кулацкой Украйны — тут память о распиленных пилой, а потом объеденных волками семёновских комсомольцах была нелишней. Вот он — бог кулацкий, зажиточный мужик, зверюга матёрый.

Бог сидел на скамейке,

чинно с блюдечка чай пил…

Брови бога сияли

злыми крыльями чайки.

Двигал в сторону хмурой

бородою из пакли,

руки бога пропахли

рыбьей скользкою шкурой.

Хрупал сахар вприкуску,

и в поту,

и в жару,

ел гусиную гузку

золотую,

в жиру.

Корнилов красочен, сила прёт из стиха — соразмерная той ярой бандитской силе, что он описывает:

Все к Зелёному с поклоном,

почесть робкая низка…

Адъютанты за Зелёным

ходят в шёлковых носках.

Сам Зелёный пышен, ярок,

выпивает не спеша

до обеда десять чарок,

за обедом два ковша.

Вся правда тут — золотое, в жиру, как гусиная гузка.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.