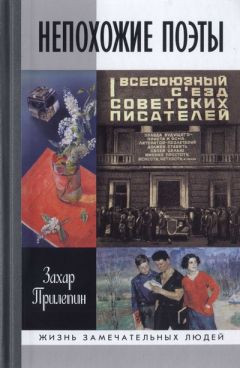

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

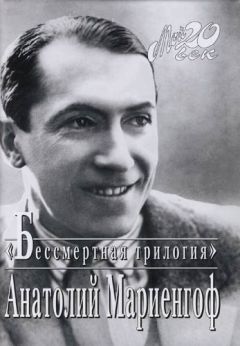

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Процитированное — написанное Корниловым в 1932 году — делалось от ещё не ушедшего юношеского малоумия, от излишнего старания быть самым громким и самым заметным, тем более если тебе всего-навсего двадцать пять.

Он и с Маяковским прощался не без дурного задора («Письмо на тот свет»):

Мы читаем прощальную грамоту,

глушим злобу мы в сердце своём,

дезертиру и эмигранту

почесть страшную воздаём.

Он лежит, разодет и вымыт,

оркестровый встаёт тарарам…

Жаль, что мёртвые сраму не имут,

что не имет он собственный срам.

Застрелился, подумаешь! Нас, новое поколение, так легко не сломать.

На счастье, не такие строки, а совсем другие — о жертвенности и жалости — стали главными у Корнилова и принесли ему удачу.

Но непрестанная смена этих двух интонаций — залихватско-большевистско-маршевой, во все стороны постреливающей из маузера и прочих смертельных приспособлений, и другой — страдающей, предчувствующей свою собственную, личную пулю, в собственное тёплое темечко, — выворачивала душу наизнанку.

Корнилов подряд, иной раз через день, писал, к примеру, такое:

Айда, бойцы,

заряди наганы,

во все концы

шевели ногами…

Так летели вдаль они,

через все мосты,

нарядив медалями

конские хвосты.

Нарядив погонами

собачьи зады —

хватая погонями

на всякие лады.

И тут же совсем иное:

На пять километров

И дальше кругом,

Шипя, освещает зарница

Насильственной смерти

Щербатым клыком

Разбитые вдребезги лица.

Убийство с безумьем кромешного смесь,

Ужасную бестолочь боя

И тяжкую злобу, которая здесь,

Летит, задыхаясь и воя,

И кровь на линючие травы лия

Свою золотую, густую.

Жена моя!

Песня плохая моя,

Последняя,

Я протестую!

Как же ты протестуешь — вот только что так весело было: во все концы летели, наганы, хвосты… Что, не так?

В нём то и дело подозревали то кулака, то дебошира, то богему, то пьяницу — а он был просто человеком, души которого не хватало, чтобы не только осознать, но и оправдать все бешеные издержки эпохи.

Но и сбежать от неё некуда, и не очароваться ею — простому крестьянскому парню — трудно. Он-то что потерял? Пока только приобрёл!

Грохочут 1930-е, это дуракам издалека кажется всё одноцветным, кумачовым, когда кругом только РАПП и кирзовые сапоги начальства.

А РАПП, между прочим, уже отменяют: 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) вынес постановление «О перестройке литературно-художественных организаций»: хлоп, и нету рапповского кулака над головой. Корнилов безусловно рад этому.

А ещё многое иное тут же, рядом, сейчас — чему и поверить нельзя.

За первую пятилетку — до 1933 года построены Харьковский тракторный, Челябинский тракторный, Турксиб, Днепрогэс, Кузнецкий металлургический, Березниковский химкомбинат, Нижегородский автозавод, Магнитка. Советская Россия отправляет одну за другой научные экспедиции в дальние концы света, уже мечтает о космосе, увлекается психоанализом и фрейдизмом, который замешивает с марксизмом — жуть, восторг, чёрт знает что.

Миллионы рабочих и крестьянских детей кинулись учиться — чьи предки за тысячу лет не учились никогда. Чтобы владеть свободным отныне и на века миром, надо взять культуру за всё минувшее тысячелетие, и за позапрошлое тысячелетие тоже, и если не даётся разом — брать нахрапом, в охапку.

Никто ещё не знает, как будет, но дух захватывает, время несётся на тебя.

Знамёна на ветру, плакаты трещат. Владыкой мира будет труд. Утро встречает прохладой.

САМОЕ ЗНАМЕНИТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Советскому Союзу нужны были свои песни — и не только героические, но и трудовые. Откуда большевистская власть догадалась, что народу песня необходима — сразу и не поймёшь: монархия ведь по большей части обходилась и без этого.

Безусловно, определённый опыт воздействия стихотворного и музыкального ряда сложился ещё в Первую мировую — империалистическую и особенно в Гражданскую: неожиданно выяснилось, что всё это отлично работает.

Тем более сыграло свою роль достаточно быстрое переосмысление Гражданской войны — опять же через поэзию и массовую песню. Чудовищная кровавая каша, которой по большей части и была эта война, через какие-то пять — семь лет приобрела совершенно иные, романтические черты. Любой красный командир, всякий боевой нарком, мурлыкая себе под ус куплет о своих, положенных на музыку и зарифмованных подвигах, поневоле начинал лучше относиться ко всему, что успел натворить.

Но теперь-то надо было не шашкой рубать, а доказывать людям, что на завод по гудку идти — не меньшая радость, чем нестись в конной атаке под ярко-алым полотнищем.

К концу 1920-х дефицит духоподъёмных песен явственно дал о себе знать. Поэт Александр Безыменский писал в «Комсомольской правде»: «Требования на новую песню ощутимы почти физически. Тема современной жизни требует такой песни, которая помогла бы в развитии и сплачивании людей».

Подобных песен не было. Или почти не было.

Ещё в 1928 году проводили конкурс советской массовой песни: получили целых 600 претендующих на массовость сочинений. В целом товар оказался настолько сомнительным, что первую премию даже не стали вручать.

ЦК ВЛКСМ из года в год повторял: дайте что-нибудь спеть; проводили собрание за собранием — но резолюцией такие вопросы решить трудно. Нужен был талант, вернее, два таланта.

В 1932 году режиссёры Фридрих Эрмлер и Сергей Юткевич снимали фильм «Встречный»: о первой пятилетке и ленинградских металлистах, выдвинувших свой «встречный» план.

Что это такое, сегодня уже подзабыли.

Допустим, государство планирует один показатель, а рабочие дополнительно к Госплану дают, ну к примеру, в два раза больше угля или стали.

Только пошляки могут издеваться над подобной работой и самоотверженностью.

Конкретно в Ленинграде случилось следующее: ленинградские рабочие срочно изготовили турбину для электростанции. Надо было это событие осветить. Сам Сергей Киров сказал: да, кино необходимо, вот в содружестве с передовиками и снимайте.

Композитора предложил один из постановщиков, Лео Арнштам, им стал Дмитрий Шостакович, гений двадцати пяти лет, сочинивший не только оперу «Леди Макбет Мценского уезда», но и, как ни удивительно, уже имевший в кинематографическом деле серьёзный опыт. Начинал он с того, что выступал в качестве музыкального иллюстратора в ленинградском театре, затем написал симфоническую партитуру к немому фильму «Новый Вавилон» и, наконец, с появлением звукового кино, успел сочинить музыку для фильмов «Одна» и «Златые горы».

Поэта выдвинул художественный руководитель «Ленфильма» и старый большевик Адриан Пиотровский — знавший Корнилова (не так давно он направлял его, напомним, в Баку).

Да и никаких других заметных соперников в Ленинграде у Корнилова не было: Николай Тихонов точно был не по песенной части, другие собратья пожиже, а корниловские стихи — даже не положенные на музыку, через раз хотелось напевать:

До дому ли, в бой ли —

вдаль на всех парах —

запевала запевает:

— Ребятишки, ой ли…

были два товарища…

(бубен-чебурах…)

С копылок повалишься,

познаешь тоску —

были два товарища,

были два товарища,

были два товарища —

в одном они полку.

В общем, Шостакович дал мелодию, Корнилов наскоро набросал текст, Пиотровский поправил одну строку, чтоб лучше легла в припев, Шостакович ещё немного переправил музыку, чтоб текла, не спотыкаясь, — и однажды случилось чудо.

Запись тогда делали синхронно со съёмкой — шла белая ленинградская ночь — и к утру артисты, персонал и первые прохожие уже распевали «Нас утро встречает прохладой».

После выхода фильма на экраны «Песня о встречном» стала, без преувеличения сказать, самой известной во всей стране. Миллионы людей знали её наизусть: она воистину строить и жить помогала.

Помимо почти загадочной, певучей привлекательности, в ней, признаем, имеется одно качество, характерное даже для лучших из массовых песен: при ближайшем рассмотрении она оказывается несколько, что ли, абсурдной — хотя на слух это никак не распознать.

Поначалу всё вроде нормально:

Нас утро встречает прохладой,

нас ветром встречает река.

Кудрявая, что ж ты не рада

весёлому пенью гудка?

Хотя в семь утра гудок, призывающий на тяжелейшую работу, — ну не самый очевидный повод для радости.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.