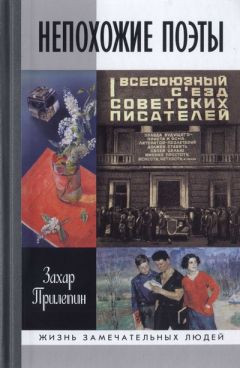

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

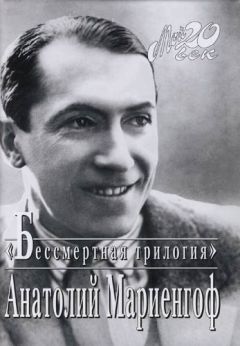

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

И далее: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, “широтой натуры”, его “кондовой мужицкой силищей” и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать… От хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”».

Удар прошёлся ровно над головой Корнилова. Потому что и хулиганили все названные вместе, и «кондовой мужицкой силищей» Бориса восхищались тоже — а то, что на глаза Горькому попался именно Васильев, так это случайность. Просто Паша чаще бедокурил в Москве — и вести про его похождения шли с пылу с жару, а пока про Корнилова слухи дойдут из Ленинграда — жар подостывал.

Более того, гуманисту и юдофилу Горькому очевидным образом напели про антисемитизм Васильева — а Корнилов этой темы чурался: да и странно было бы — когда работаешь с Шостаковичем, дружишь с Мейерхольдом, и ещё Цыпа под боком.

Однако сама их близость с Васильевым была неоспорима. Возможно, они оба не понимали до конца, до какой степени они отражались друг в друге.

КОРНИЛОВ И ВАСИЛЬЕВ

Присмотримся, посчитаем — будет причина удивиться.

Борис Корнилов. Павел Васильев. По пять букв в имени, по восемь в фамилии.

Фамилии — обычные, от старорусских имён, которые они часто перебирали в своих стихах, как лошадь губами, — прислушиваясь к гулу собственного, сошедшего в землю, рода.

Корнилов писал всерьёз стихи — не считая детских опытов — с 1925-го по 1936-й. Васильев — не считая детских опытов — с 1926-го по 1937-й. Оба в итоге написали по одному тому. И у того, и другого — немногим более 150 стихотворений, по семь больших, законченных поэм и по три незаконченных. У каждого есть своя драматическая, масштабная поэма — «Триполье» у Корнилова и «Соляной бунт» у Васильева, и есть поэма про художника — «Моя Африка» Корнилова и «Христолюбские ситцы» Васильева.

Характеры: оба очаровательные гуляки, прямо скажем — бабники, балагуры. Оба, наверное, не из той породы, что именуется стальной, но брали на себя многое, больше, чем могли вынести, — за что потом страшно платили.

Оба — провинциальные, выросшие вдалеке от столиц. Оба — сыновья сельских учителей. Пётр Тарасович Корнилов учил детей. И Николай Корнилович Васильев учил детей. Произнесёшь имена отцов — и можно через минуту забыть, где там у кого Корнила, Пётр, Тарас и в какой последовательности.

Деды по материнской линии у обоих были купцами! Остроумов у Корнилова и Ржанников у Васильева. Только Васильев про это рассказывал на каждом углу, а Корнилов — помалкивал.

Оба поэта в детстве переезжали с места на место, из дома в дом, у одного — керженские леса, деревни, провинциальный Семёнов, у другого — казахская степь, маленькие городки. Революционное брожение вроде и было в их краях — но по молодости оба толком не застали основных событий.

Отцы у обоих были призваны — беда в том, что Пётр Тарасович Корнилов оказался после революции эсером, а Николай Корнилович Васильев — писарем у колчаковцев: гордиться их боевым красноармейским прошлым сыновьям не приходилось. Разве что, опять же, Корнилов на эту тему не распространялся, а Васильев, напротив, отцовским опытом бахвалился.

Оба — красивые русские парни, но отчего-то с не очень русскими лицами — глаза у обоих выдают иную кровь, когда-то подменившуюся.

Мы помним, как Корнилов гадал, глядя на себя, — печенег или татарин тут отметились?

Павел Васильев писал о себе в 1926-м:

Я по душе киргиз с раскосыми глазами…

А в 1933-м:

Здесь горожанки эти узкогруды,

Им нравится, что я скуласт и жёлт…

В 1934-м он меняет национальность с киргиза на башкира:

Мы народ не робкий и не здешний,

По степям далёким безутешный,

Мы, башкирцы, скулами остры.

Оба опоздали к Гражданской, добирали потом всякими дурными и лишь изредка весёлыми выходками.

Корнилов рванул в 1926 году в Ленинград учиться — но на самом деле за славой, Васильев (он был на год моложе) — в 1927-м в Москву учиться, но тоже за славой. Учёбу оба бросили — образования не имели.

В родные места возвращались оба изредка, наездами.

В первую очередь повлиял на обоих Есенин (оба начинают с прямых подражаний ему), а только потом уже — Багрицкий, Мандельштам. Но не Маяковский.

От Есенина — лиризм, пронзительность, от Багрицкого — пафос, чёткость, жёсткость формулировок, от Мандельштама — «виноградное мясо стиха».

А от себя — природный дар, детство, личный опыт за плечами, не самый богатый, но особенный — потому что увиденного их нерусскими глазами — так не увидел никто.

Васильев начал поэтическую карьеру со стихотворения о смерти Пушкина; у Корнилова тоже первое его, несохранившееся, стихотворение было о Пушкине; и последнее, что написал Корнилов, — цикл о гибели Пушкина.

У обоих — быстрый взлёт, громкий, но неустойчивый, всегда готовый обернуться скандалом успех.

У них даже стихи, с которых начиналась слава, — и те схожи интонационно и ритмически.

Смотрите, вот «Ярмарка в Куяндах» Васильева:

Над степями плывут орлы

От Тобола на Каркаралы…

Стихотворение было опубликовано во втором номере журнала «Новый мир» за 1930 год, и едва журнал вышел, эти строчки были на устах у всей читающей публики.

Корниловское классическое стихотворение «Качка на Каспийском море» написано в том же году, летом, и вышло тоже в «Новом мире», во втором номере, но уже за 1931 год:

…и, качаясь, идут валы

от Баку

до Махачкалы.

Думается, если здесь и было влияние Васильева, то не прямое: откуда-то пришла мелодия, но Корнилов, по крайней мере когда писал, не вспомнил откуда.

Оба были по два раза женаты — на красавицах и, придётся заметить, не были своим красавицам верны.

Корнилова приметил Бухарин, Васильева — Гронский (настоящая фамилия Федулов) Иван Михайлович, в 1928–1934 годах ответственный редактор «Известий ВЦИК», в 1932–1937 годах ответственный редактор «Нового мира». Два старых русских революционера, обоих репрессировали: Бухарина расстреляли, Гронского посадили.

Некоторые стихи Корнилов и Васильев могли бы обменять друг у друга, никто бы не заметил обмена: схожая эстетика — мясная, почвенная, чуть нарочитая, натуралистичная, схожие темы, схожий пафос, схожая бравада, схожая образная система. Краски — густые, пишут так, чтоб от стиха пахло кровью, навозом, плотью.

У обоих неотрывное внимание к дедам и прадедам, — через их густую, разбойную кровь попытка объяснить свой трудный и самобытный характер.

Самый старый — огромный и рыжий,

прадед Яков идёт на меня

по сугробу, осиновой лыжей

по лиловому насту звеня.

……………………………

Вы, хлебавшие зелья вдосталь,

или даже того, кто не слаб,

на веку заимели до ста

щекотливых и рыжих баб.

Это Борис Корнилов — «Прадед» (1934). А это Васильев — «Рассказ о деде» (1929):

Корнила Ильич!

Бородатый дедко,

Я помню, как в пасмурные вечера

Лицо загудевшею синею сеткой

Тебе заволакивала мошкара.

………………………………

Таким ты остался. Хмурый да ярый,

Ещё не уступчивый в стык, на слом,

Рыжеголовый, с дудкою старой,

Весну проводящий сквозь бурелом.

И у него же, в стихотворении «Провинция-периферия» (1931):

И смертно Васильев Корнила Ильич,

Простой, как его фамилия,

Хлестал огневик, багровел, как кирпич,

Он пил — тоски не в силах постичь,

И все остальные пили.

Они оба своих дедов описывают как лесных, из бурелома вылезших, ярых, упрямых, пьющих, да ещё и рыжих — хотя с чего бы? Сами поэты рыжими не были. Но рыжий — значит иной, чем-то меченный изначально, выпавший из породы — и завещавший такую судьбу внуку или правнуку.

Оба пытались разорвать пуповину — со своей землёй, повышали голос, орали на чёрную, корявую малую родину свою, будто пытаясь прогнать самое любимое и дорогое:

Провинция, я прошёл босиком

От края до края тебя — и вижу…

Пусть ты мне давала семью и дом,

Поила меня своим молоком —

Я всё ж тебя ненавижу.

Но эта ненависть свежих кровей,

Которой — не остановиться!

Горячие рельсы в пыльной траве.

Гляди: слетели кресты с церквей,

Как золотые птицы.

Это Павел Васильев, снова «Провинция-периферия».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.