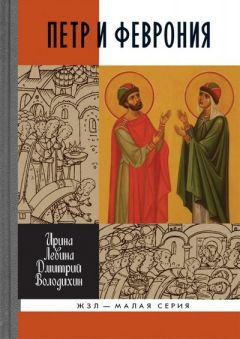

Дмитрий Володихин - Петр и Феврония: Совершенные супруги

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр и Феврония: Совершенные супруги"

Описание и краткое содержание "Петр и Феврония: Совершенные супруги" читать бесплатно онлайн.

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних времен почитаются святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, не только отмечен в церковном календаре, но и стал государственным праздником — Всероссийским днем супружеской любви, верности и семейного счастья. Между тем о жизни самой муромской четы нам практически ничего не известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено ореолом тайны, всё порождает разные, порой взаимоисключающие трактовки. Авторы книги и взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической подоплеке знаменитой «Повести о Петре и Февронии Муромских», в которой представлены образы двух любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день.

знак информационной продукции 16+

«Домострой» ограничивает и упорядочивает физическое воздействие на детей. Если говорить о «грубости нравов», то составитель книги вовсе не пытался сделать из нее идеал. Напротив, он постарался вызвать у читателей отвращение к чрезмерной жестокости в наказаниях.

Нормы, которые утверждает «Домострой», мягче действительных обычаев того времени. В книге, например, ясно сказано: не следует бить по глазам или по ушам, «под сердце кулаком», деревянными и железными предметами, нельзя «посохом колоть» и т. п. Иначе говоря, «Домострой» налагал табу на безрассудное свирепство.

Эти ограничения могут в наши дни показаться мелочью, незначительной коррекцией громадного явления. Своего рода попыткой растопить айсберг с помощью фена.

Но надобно понимать, как жила в ту пору Россия. Вся южная часть страны весной начинала трепетать от угрозы татарских набегов; каждый год целая армия, а то и две-три армии выходили на юг, чтобы, если потребуется, встать насмерть, сдерживая гибельное стремление очередной орды; воевали часто и на западе, и на востоке; быт Московской державы оказался крайне милитаризирован. Весь народ, от мала до велика, приучился драться, когда понадобится — вот хоть прямо сейчас на этом месте.

В сущности, главными деятелями этого быта являются три фигуры. Во-первых, крестьянин, который молится то Богородице, а то каким-нибудь древним идолам в лесу, который привычен к скотине и тяжелой работе, а вот галантному обхождению нимало не обучен. Во-вторых, воин, защищающий пахаря и владеющий львиной долей произведенного им хлеба, носящий оружие и готовый в любой миг пустить его в ход. В-третьих, священник, иной раз едва грамотный и, как говаривал святой Геннадий, архиепископ Новгородский, с трудом «бредущий по Псалтыри». Но только священник или, пуще того, монах способны хоть как-то смягчать сердца земледельца с задубелыми от тяжкой работы руками, с кожей, напитанной соками земли, и воина, с чьих ладоней годами не сходили мозоли от упражнений с оружием, который по зимней поре спал на ледяной земле, мало не прямо в снегу. Только слово Божие могло поставить в их душах заслон жестокосердию, воспитанному десятилетиями такого быта. В ту пору люди боялись по ночам выходить на улицу без оружия. Закон, по слабости судебных органов, следствия и карательного аппарата, предоставлял право решать тяжбы с помощью поединка. Притом иной раз поединок превращался в беспорядочную свалку между сторонниками одного бойца и сторонниками другого… Как сказать таким людям: «Не стоит шлепать младенца, это негуманно»? К какому семейному психоаналитику их отправить на исправительный курс? За совет по семейному укладу в чужом доме, думается, можно было запросто получить затрещину, а то и что-нибудь похуже.

Но вот появляется «Домострой», и там говорится на том языке, какой могли понять наши предки четыре с половиной века назад: «Люби жену, люби детей, соблюдай заповеди, иначе ответишь перед Богом! Он видит каждый твой шаг, Он знает каждую твою мысль! Только позволь себе бесноваться, извергать гнев и лупить чем ни попадя по чему попало, и душа твоя взвоет на последнем суде! А будешь праведен, так ляжет на тебя милость Бога, Пречистой Богородицы и великих чудотворцев».

Если же обратиться к языку самого «Домостроя», то в одной из первых его глав говорится: «Возлюби Господа от всей души, и страх Божий пусть будет в сердце твоем. Будь праведен и справедлив, и живи в смирении, глаза к земле опуская, ум же свой к небесам простирая. Пребывай в умилении к Богу и с людьми будь приветлив».

Иными словами, людям, самой историей и географией поставленным в суровые условия, объясняют, что людьми они останутся, только помня о Боге, только любя Господа и в то же время боясь Его гнева.

И ведь работало. «Домострой» любили, «Домострой» почитали. До наших дней дошли десятки рукописных копий этого весьма объемного сочинения. Его продолжали переписывать и в XVIII веке, когда Россия познакомилась с воспитательными модами Европы. Эту книгу считали душеполезной на протяжении как минимум двух столетий, и она успела принести русской цивилизации немало добра.

А теперь имеет смысл вспомнить о мнимом «женоненавистничестве». Сколь оно близко к сути русской семейной жизни XVI века?

Да всё равно что описать сложное устройство паровоза с помощью фразы «звучный свисток»…

В коротенькой, но по-своему знаковой статье В. В. Власов по традиции, сложившейся в советской исторической науке, говорит о легендарности «Повести…», проводит параллели с народными преданиями и пускается в прочие камлания вокруг «народности» и «фольклора». Если бы всё этим ограничивалось, не о чем было бы говорить. Однако автор высказывает несколько более глубоких замечаний о состоянии умов в средневековом русском обществе. По его мнению, лишь в XVI веке христианство, введенное «сверху», окончательно принимается деревней. И «Повесть…» в этом ракурсе занимает особое положение. Феврония, как утверждает автор, являет собой образ деревни: мудрой, но языческой; тогда как князь — носитель христианства. Тем самым их союз олицетворяет принятие христианства русской деревней[222].

Замечания В. В. Власова интересны как оригинальный подход к «расшифровке» «Повести…». Вот только совершенно недоказуем тезис, что русская деревня окончательно христианизировалась лишь в XVI столетии.

Исследователь Ю. Г. Фефелова не отказывает «Повести…» в принадлежности к жанру жития. Однако она добавляет: «Средневековый христианский нарратив усваивает архаические символы, трансформируя при этом саму модель архаических образов… В своем стремлении создать новое символическое содержание Ермолай-Еразм опирался на „понятийный аппарат“, сложившийся в языке народной культуры»[223]. Сказано замысловато, общий же смысл прост: христианский книжник создает повествование на христианскую тему, но использует язык народной культуры, а главные понятия в этом языке появились еще до христианства.

Объясняя подобным образом включение народных мотивов в «Повесть…», Фефелова сосредоточивается на «мужском» и «женском» в «Повести…». И тут начинается «раскодировка» древнего произведения — столь же смелая, сколь и фантастическая.

Так, ссора с боярами, по Ю. Г. Фефеловой, отсылает читателя к брачному обряду «кумления» (посестринства) — то есть обычаю установления духовного родства между представительницами женского пола на определенное время, составному компоненту обрядовых действий древнего весенне-летнего цикла. Во время обряда боярами могли называться пришедшие гости, противопоставленные невесте с подругами. Мотив изготовления одежды для жениха также рассматривается как отголосок брачной традиции. В свою очередь, мужская подготовка к свадьбе отражена в змееборчестве. Но победа над змеем еще не означает готовность к взрослой жизни. Ю. Г. Фефелова обращает внимание на то, что князь Петр «не бе бо мощен на кони сидети от великия болезни»[224]. А обряд посажения на коня, как считает исследовательница, — важный этап взросления.

Таким образом, Ю. Г. Фефелова пытается разглядеть сквозь текст рафинированного книжника-христианина, скорее всего монаха, отголоски «народного» язычества в русском обществе XVI века.

Любопытные, конечно, догадки, гипотезы… Но текст не позволяет увидеть какую-то систему «архаических образов». Его писал человек, явно инкорпорированный в ортодоксальную церковную среду. С какой стати ортодокс будет экспериментировать со столь рискованной символикой? Середина XVI столетия — время, когда один процесс по делу еретиков следовал за другим. Их уже не жгли, как в начале века, но отправляли на покаяние в дальние монастыри. И вот является «любитель архаики», пишущий языком языческих символов… Ну, разумеется.

Да если бы современники вот так читали «Повесть о Петре и Февронии», до наших дней дошли бы в лучшем случае считаные ее рукописные копии: произведение моментально попало бы в список «отреченных» (запрещенных) книг, а автор отправился бы изучать монашескую науку на Большой Соловецкий остров, в недобровольный затвор!

Самое интересное, да и самое правдоподобное суждение о том, какие реалии XVI века видны в «Повести…», принадлежит одновременно двум крупным историкам, настоящим «зубрам». Вот оно: «Повесть…» заряжена антибоярской направленностью. Что ж, тут не о чем спорить: действительно, бояре на ее страницах выведены черной краской.

И. У. Будовниц называет Ермолая-Еразма выразителем интересов крестьянства. Ермолай-Еразм, по Будовницу, использовал какое-то более древнее произведение и в своем, новом, тексте мощно усилил антибоярскую тенденцию. Так, автор обрисовывает муромских бояр «злочестивыми», «неистовыми», гордыми клеветниками, «включив в рассказ жалобу муромских жителей на притеснения народа вельможами во время отсутствия князя Петра»[225].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр и Феврония: Совершенные супруги"

Книги похожие на "Петр и Феврония: Совершенные супруги" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Володихин - Петр и Феврония: Совершенные супруги"

Отзывы читателей о книге "Петр и Феврония: Совершенные супруги", комментарии и мнения людей о произведении.