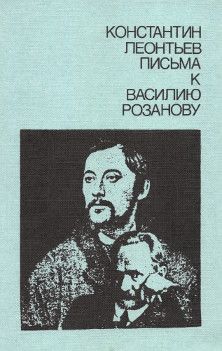

Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма к Василию Розанову"

Описание и краткое содержание "Письма к Василию Розанову" читать бесплатно онлайн.

Не последнее по значению место в обширном литературном наследии писателя и мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) занимает эпистолярий, до сих пор не собранный и не изданный в полном объеме. Одним из ближайших корреспондентов в последний период жизни К. Н. Леонтьева Василий Васильевич Розанов (1856–1919). Письма к В.В. Розанову К.Н. Леонтьева были впервые опубликованы журналом «Русский вестник» (1903). Среди лиц, упоминаемых в них — Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев и К. П. Победоносцев, И. С. Аксаков и Н. Н. Страхов, М. Н. Катков и В. П. Мещерский, А. М. Горчаков и Н. П. Игнатьев, старцы Афона и Оптиной пустыни, русские и греческие церковные иерархи, министры и дипломаты. Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова.

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большею частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни, мирные земледельцы», да какие-нибудь кроткие и честные ученые.[80] Даже некоторые святые, признанные христианскими церквами, не вынесут чисто-этической критики. Например, св. Константин[81], св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые (которым, однако, велено[82] молиться)… Это во 1-х. А во 2-х, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моралями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего результата (мораль осуществления). Пример 1-ой морали: я рабовладелец; могу бить, могу даже изувечить раба, но воздерживаюсь от последнего, с большой победой над собою, хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовредительства, и бью, например, за дело, за грубость, подлость и т. д. Пример 2-ой морали: не бью слугу вовсе, потому, что боюсь мирового судьи.

Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнительная революция (смешение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении все вместимо… И все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата. Например, противно было видеть, как дурного тона помещица бьет по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина и женщина — большая разница!), мировой судья тут является орудием отрицательной эстетики: та же помещица после 61 года не только не бьет, но и сама становится интересной, ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой и притесняют ее, и т. п.

Все это так… Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма сериозных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей, слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь», роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, десерта какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой[83] силы.

Вот что я хотел сказать.

В заключение дерзну прибавить несколько «безумных»[84]моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

4) И церковь говорит: «Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде».

5) Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике.

Письмо 10. 14 августа 1891 г., Опт. п

Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я получил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что успею. Я очень озабочен приготовлениями к переезду на Троицкий посад. Переписка с вами, В. В-ч, доставляет мне уже редкое по живости своей наслаждение, — говорю «уже редкое» потому, что в 60 лет сильно чувствуешь только одно: нарушение физического покоя и вообще телесные страдания; остальное все — и печальное, и приятное — скользит по душе, не оставляя в ней глубоких следов; но ваши письма чрезвычайно утешают и оживляют меня. Буду для порядка и ясности отвечать вам по пунктам.

1) Наклейки с отзывами посылаю (2 книжки).

2) Греческие повести подожду посылать, чтобы не отвлекать вас от статьи («своя рубашка к телу ближе»). Пошлю позднее из Троицкого посада.

3) Вместо них посылаю довольно любопытную статью обо мне в республиканском (вообразите, какой, пассаж»!) журнале Revue Nouvelle (г-жи Adam) — Un portrait и т. д. — Чернофф — псевдоним; настоящая фамилия этого француза Портье д'Арк. Он дает уроки в Петербурге. Я, разумеется, обязан чувствовать признательность за его «прославление»; но при всем старании быть благодарным, не могу ослепить себя до того, чтобы не видеть его преувеличений и бестактности. И лично биографические сведения не точны, и все спутано, и фразы без конца и т. д. «Исторический Вестник» не без основания в библиогр. своей заметил тогда: «Что за мысль пришла Г. Чернову знакомить франц. публику с писателем, которым у нас никто не интересуется?» К сожалению, эта заметка «Истор. Вестника» в наклейки не попала. Ее разорвал в минуту веселости Влад. Соловьев, говоря: «не хочу, чтобы этот хам (библиограф) поддерживал в вас своею несправедливостью духовную гордость» (т. е. гордость смирения) и т. д.

4) О «средн. европейце» теперь не могу вам прислать, ибо она в таком беспорядке, что вы спутаетесь, — без разделения на главы, и главы без числа и конца. Отложим это пока.

5) Два первые фельетона ваши в «Моск. Вед.» прочел с удовольствием: но 3-го почему-то не видал еще. Я сам не видал «Моск. Вед.», но мне дают их здесь другие, — и случается, что как-нибудь один номер или два пропустят, а я по лени за цифрами номеров не слежу и спохватываюсь иногда так поздно, что нужного мне номера нельзя и розыскать. Впрочем, когда касается что-нибудь до меня, то любезный иеромонах, их получающий, уже не пропустит этого номера и даже отметит карандашом… Так что 4-й фельетон я надеюсь прочесть, если только личное недоброжелательство Петровского (вполне, впрочем, мною заслуженное!) не помешает его напечатанию. Ваша манера мыслить и писать очень отвлечена и не всякому доступна; но она чрезвычайно изящна, тонка и глубока. Кто может осилить, тот наслаждается. Но для пользы дела, понуждайте себя более «иллюстрировать» вашу симпатичную метафизику примерами, фактами, картинами и т. п. Я знаю, что привычка к философскому движению мысли отучает от этих «иллюстраций»; но надо пожалеть и тех читателей, которые менее способны к отвлеченной последовательности. Вот и я принадлежу к их числу; и не будь в вашей книге О понимании всех этих примеров (зерно, прямая линия, круг и т. д.) — я бы в ней очень мало понял.

6) В ответ на вашу просьбу — объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже очень хорошо под конец, судя по отзывам кн. Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу вам следующий афоризм: «Полуоткровенность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию чужой жизни, чем совершенное умалчивание». А с полной откровенностью я об этом в письме распространяться не могу. Если Бог поможет, наконец, нам увидаться (не отчаиваюсь!), то на словах — другое дело! Постараюсь, однако, кое-как объяснить… Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних и по-видимому (только) случайных, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году: давняя (с 1861-62 года) философская ненависть к формам и духу новейшей европейской жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой — эстетическая и детская какая-то приверженность к внешним формам Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «Cherchez la femme!», т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину»); и наконец, внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни (в 1871 году) и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще: и гипотеза триединого процесса, и «Одиссей Полихрониадис» (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и наконец, не были еще высказаны о «юго-славянах» все те обличения в европеизме и безверии[85], которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей (сам Катков этой опасности не понимал, или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)… Одним словом: все главное мною сделано после 1872-73, т. е. после поездки на Афон и после страстного обращения к личному православию… Личная вера почему-то вдруг докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда, консулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже не о спасении души (ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, поверил в существование и в могущество этой Божьей Матери; поверил так ощутительно и твердо, как если б видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно — грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма к Василию Розанову"

Книги похожие на "Письма к Василию Розанову" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову"

Отзывы читателей о книге "Письма к Василию Розанову", комментарии и мнения людей о произведении.