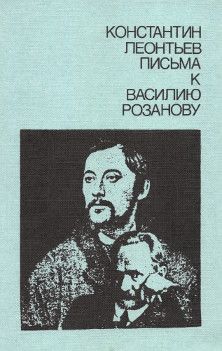

Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма к Василию Розанову"

Описание и краткое содержание "Письма к Василию Розанову" читать бесплатно онлайн.

Не последнее по значению место в обширном литературном наследии писателя и мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) занимает эпистолярий, до сих пор не собранный и не изданный в полном объеме. Одним из ближайших корреспондентов в последний период жизни К. Н. Леонтьева Василий Васильевич Розанов (1856–1919). Письма к В.В. Розанову К.Н. Леонтьева были впервые опубликованы журналом «Русский вестник» (1903). Среди лиц, упоминаемых в них — Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Вл. С. Соловьев и К. П. Победоносцев, И. С. Аксаков и Н. Н. Страхов, М. Н. Катков и В. П. Мещерский, А. М. Горчаков и Н. П. Игнатьев, старцы Афона и Оптиной пустыни, русские и греческие церковные иерархи, министры и дипломаты. Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова.

Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страшной и особенной, непереносимой печали, какая у названных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: «не любите мира, ни того, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую». Они были не только историческими жертвами, но частью и провиденциальными орудиями того, что я назвал «планетным ссыханием», которое могущественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель заметил выражение, что «лучше десять мистических сект вроде скопчества, нежели одна гениальная философская система» (для России). В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления, как радикального средства отвязаться от угнетающей нас «плоти». Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутою боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа!! «Бороться» с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе «бесом» (=плоть) — какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что должно умереть и к умерщвлению чего направлены все прижизненные усилия, что, наконец, все равно не живет, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, — это в самом деле мудрость! Соловьев, также как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривали положительного, светлого и праведного содержимого в том, на что посягновение совершил уже Ориген. Между тем «мистицизм», коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, — к окончанию того «ледникового периода», с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божьим о ней: «вот тебе знаменье, что это не повторится еще». В двойственной натуре Леонтьева, в его признаниях, что, «лично я весел и даже бываю легкомыслен», в поразительной его личной доброте, — во всем этом видно, что ядро его натуры нимало не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее конкретное выражение «мистицизма в сторону расцвета». Да ведь и Соловьев, всю жизнь провозившийся с теократиею и союзом с папством, не успел при жизни[96] напечатать, но оставил в портфеле «Вестника Европы». предсмертное, последнее стихотворение: «Белые колокольчики», которое я переименовал бы в «Душистые колокольчики». Какое заглавие, какой символ, какое предчувствие!

Сбились мы! Что делать нам?

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам… —

могли бы сказать они о сознательных, преднамеренных шагах в своей литературной деятельности. А бессознательная, она повиновалась другим тяготениям и, только «схваченная снами», не умела выразиться, или выражалась очень редко.

В тумане утреннем неверными шагами

Я шел к таинственным и чудным берегам.

Боролася заря с последними звездами,

Еще летали сны, и схваченная снами

Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,

Как прежде, я иду в неведомой стране.

Рассеялся туман, и ясно видит око,

Как труден горный путь, и как еще далеко,

Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами

Все буду я идти к желанным берегам,

Туда, где на горе, под новыми звездами,

Весь пламенеющий победными огнями,

Меня дождется мой заветный храм.

Удивительное стихотворение. Как оно искренно! Как целообъемлюще, т. е. говорит о чем-то цельном, достроенном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, сущем. Между тем какая связь этого стихотворения со всеми сознательными частями работы Соловьева, — с папством, «примирениями», ветхозаветною «теократией», «чтениями о богочеловечестве» и всеми вообще его сочинениями, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь из наших духовных академий и только более талантливыми. Стихотворение это глубоко-ново, а мысль его, и содержание, и надежда — сотворены. Это что-то сотворенное душою Соловьева; мы говорим не о стихотворении, а о сюжете его. Последние подчеркнутые строки, этот «храм, пламенеющий победными огнями», под «новыми звездами», — вовсе не средневековый католический храм, и не Янус двуликого христианства, католическо-православного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. Мы сказали, что есть свой непременный стиль у старости и смерти; но есть свой стиль и у рождения, у рождающегося, по которому мы можем отгадать будущее строение родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует тон бедноты, минорности, — выражаются слезы восторга к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, надувающему паруса человечества, — что мы можем считать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот «ледниковый период», которому он служил прозаическими и сознательными своими трудами.

В. Розанов

Примечания

1

В первых главах напечатанной в тот же год «Легенды о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского. «Укоры» эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, «безукорен».

2

«Гармонии» — всеобщий мир и примиренность на земле; идея «пальмовых листьев и белых одежд» Апокалипсиса («и отрет Бог всяческую слезу на земле» — обещание Апокалипсиса, перед «пальмами» и новыми одеждами); вместе — это песнь вифлеемских пастырей, встретивших Рождество Христово: «Слава в вышних Богу и на земле мир» и пр. В упор против этой вифлеемской песни Леонтьев, уже монах, отвечает:,не надо мира». Это — «ницшеанство». Я впрочем употребляю термин «ницшеанство» лишь для литературной аналогии, считая — ошибочно или нет — Леонтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был «настоящий Ницше», а тот, у немцев, — не настоящий, «с слабостями сердечными».

3

Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек и уже отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: «ну, конечно, от птичек лесных, от полевых травок Зосима взял свою доброту, благость, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жесткости, сребролюбию и таким порокам, о коих вне обители и не слыхивано».

4

Ну, какой же стиль, если не благостный? Вся Россия удивилась и умилилась величию благости Зосимы. «Не наш, не наш он!» — восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда — не ваш,» — отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство душевное — за стены тихих обителей.

5

Это все очень глубоко. Трепет, испуг за себя — да, вот начало «страха Божия» и «премудрости религиозной». Недаром иезуиты (я видел в Imago primi saeculi Societatis Jem, Antwerpen, 1640 r.) в первую фанатичную пору существования своего изображали «общество Иисусово», как корабль среди бушующих волн. «Только мы спасаемся, — грядите к нам! Вне — гибель!!» До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо — религиозное отчаяние (францисканцев).

6

В личной биографии Леонтьев был поразительный альтруист; и это все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в fata-morgan’y. «Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? — хочется спросить. — И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его «каинство» (=ницшеанство); и, если богат, заготовляешь жирного барана в снедь и усаживаешь за стол его: «Авель милый, ты отощал от каинского мышления: стложи клобук в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые мысли».

7

Фудель — очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная доска — гравюру с живого дерева (=Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: «ну, что же вышло бы с идеями Леонтьева вне Леонтьева? Вне его личной доброты и таинственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?» Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию о необходимости поднять, так сказать, «духовные возжи»; а в одном споре со мной — по какому-то теоретическому поводу — открыл какой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: «Вот тут написано, чего же вы спорите». Я мог бы только ему улыбнуться. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, что слово Божье есть все основание моей и его, да и вообще европейской веры, и что была какая-то темная история с знаменитым протоиереем Павским: его хотели лишить сана за опыт точного перевода с еврейского языка книг Библии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма к Василию Розанову"

Книги похожие на "Письма к Василию Розанову" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову"

Отзывы читателей о книге "Письма к Василию Розанову", комментарии и мнения людей о произведении.