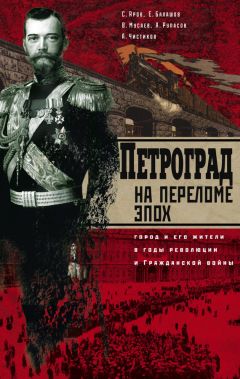

Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Описание и краткое содержание "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать бесплатно онлайн.

Настоящая книга очерков истории Петрограда в годы Гражданской войны, не сгущая краски, показывает трудности и теневые стороны жизни, не пренебрегая тем положительным, что уже отражено в исторической литературе, но и не избегая тяжелых и мрачных явления быта и повседневных тягот горожан, которым довелось прожить несколько лет на переломе эпох. Старый дореволюционный порядок с его уже ставшими привычными устоями жизни сменился резким скачком к неизведанному будущему, ставшим тяжелым испытанием для бывшей столицы Российской империи…

Изучение истории Петрограда эпохи Гражданской войны вплоть до настоящего времени все еще остается далеким от завершения. Замысел авторов – максимально правдиво рассказать читателям о жизни города и его жителей на непростом этапе перемен.

Неизвестно, проводились ли еще заседания по поводу нравственных и деловых качеств функционеров. Во всяком случае, к весне 1921 г. никаких заметных улучшений не произошло. Февральские «волынки» рабочих Петрограда и восстание в Кронштадте заставили петроградскую верхушку отказаться от некоторых раздражающих глаз обывателя льгот или ограничить немного свои запросы, но успешный для большевиков исход событий все вернул «на круги своя».

В.И. Мусаев

Городская повседневность

Состояние города. Повседневная жизнь горожан

Революция 1917 г. и события последующих лет не могли не затронуть и повседневную жизнь петроградцев, не нарушить сложившийся уклад их быта. Жизнь города, начавшая изменяться еще в годы Первой мировой войны, радикально трансформировалась после 1917 г.: исчезло многое, что было характерно для дореволюционного Петрограда, и в то же время появилось немало новых черт. Изменения в повседневной жизни были вызваны не только трудностями, связанными с Гражданской войной и хозяйственной разрухой: эти явления имели временный характер. Черты нового быта стали появляться в значительной мере под влиянием новой идеологии, насаждаемой в стране пришедшей к власти политической группировкой.

Одним из основных факторов петроградской жизни в первые послереволюционные годы была катастрофическая убыль населения. Это объясняется, во-первых, резким ростом смертности и столь же резким понижением рождаемости и, во-вторых, оттоком части населения из города. В 1914 г. в Петрограде проживало 2 103 000 человек. На протяжении последующих двух лет численность населения города не только не уменьшалась, но, напротив, увеличивалась за счет притока беженцев с оккупированных немцами территорий и рабочей силы на военные предприятия города и в 1916 г. достигла 2 415 700 человек. Убыль населения началась с 1917 г., и в 1920 г. в Петрограде проживало всего 722 229 человек, то есть с 1916 г. число жителей уменьшилось более чем в три раза[198]. Безлюдность, отсутствие прежнего оживления были основными внешними признаками петроградских улиц того времени. Именно это бросалось в глаза иностранцам, приезжавшим в город, и производило на них неизгладимое впечатление. В их описаниях внешнего вида улиц и домов Петрограда присутствует мотив некоей потусторонности, ирреальности окружающего. Вот ощущения английского журналиста А. Рэнсома, побывавшего в городе в 1919 г., от прогулки по набережной реки Мойки: «Улицы были едва освещены, в домах почти не было видно освещенных окон. Я ощущал себя призраком, посетившим давно умерший город. Молчание и пустота на улицах способствовали созданию такого впечатления»[199]. Подобные же ассоциации вызвала встреча с Петроградом у Виктора Сержа (Кибальчича), французского социалиста славянского происхождения, который был выслан из Франции за революционную деятельность и прибыл в город в январе 1919 г.: «Мы вступили в мир смертельной мерзлоты. Финляндский вокзал, блестящий от снега, был пуст. Широкие, прямые артерии, мосты, перекинутые через Неву, покрытая снегом замерзшая река, казалось, принадлежали покинутому городу. Время от времени худой солдат в сером капюшоне, женщина, закутанная в шаль, проходили вдалеке, похожие на призраков в этом молчании забытья»[200]. Американская анархистка Э. Голдман также была выслана в Советскую Россию и приехала в Петроград в начале 1920 г. Она прожила в Петербурге несколько лет накануне Первой мировой войны и теперь имела возможность сравнить нынешнее состояние города с прежним: «…Санкт-Петербург всегда оставался в моей памяти яркой картиной, полной жизни и загадочности. Я нашла Петроград 1920 года совершенно другим. Он был почти в руинах, словно ураган пронесся через город. Дома походили на старые поломанные гробницы на заброшенном кладбище. Улицы были грязные и пустынные, вся жизнь ушла с них. Люди проходили мимо, похожие на живых покойников»[201]. Город производил особенно сильное впечатление зимой в вечернее время: уличное освещение почти не работало, с наступлением вечера город погружался в полный мрак, люди предпочитали не покидать своих домов. Однако и днем малолюдность города также была вполне очевидна. По замечанию А. Рэнсома, «в дневное время город казался менее пустынным, но все же было очевидно, что „разгрузка“ населения Петрограда, которую безуспешно пытались провести во времена режима Керенского, была осуществлена в весьма больших масштабах»[202].

Все иностранцы, побывавшие после Петрограда в Москве, сравнивая между собой оба города, сходились в мнении о том, что в Москве убыль населения чувствовалась не так сильно и что в целом положение в Москве было более благополучным. По наблюдениям испанского социалиста Ф. де лос Риоса, Москва не производила такого тягостного впечатления, как Петроград, ее жители не выглядели столь изможденными и изголодавшимися[203].

Об этом же писала англичанка Э. Сноуден, супруга одного из лидеров лейбористской партии Великобритании, приехавшая в Россию в составе делегации этой партии. Приехав из Петрограда в Москву, она отмечала: «Нетрудно было почувствовать разницу между этими людьми и теми, которых мы недавно покинули. Здесь было меньше напряжения и мучения, больше человеческого веселья и доброты; меньше фанатичного пыла революции, больше ее созидательной надежды. Люди выглядели истощенными, как и в Петрограде, однако в их походке было больше живости, меньше страдания на их лицах»[204]. А вот впечатления от Москвы Э. Голдман: «На улицах было много мужчин, женщин, детей. Было оживление, движение, совершенно непохожие на неподвижность и тишину, которые подавляли меня в Петрограде… Здесь, как казалось, не было такого недостатка продовольствия, как в Петрограде, люди были одеты лучше и теплее»[205].

Бытовые условия жизни петроградского населения начали резко ухудшаться вскоре после октябрьских событий 1917 г. Сами эти события – захват отрядами Красной гвардии и революционными частями Петроградского гарнизона ключевых пунктов города, низложение Временного правительства и провозглашение Советской власти – для большинства населения прошли почти незамеченными. Каких-либо массовых демонстраций, беспорядков, характерных для февральских и июльских событий, не было. По свидетельству известного публициста, деятеля кадетской партии А.С. Изгоева, «захват власти большевиками 25 октября в первые дни не произвел на широкие круги петроградского населения никакого впечатления»[206]. Однако вскоре реальность нового политического режима стала ощущаться более явственно. Помимо того, что дали о себе знать политические мероприятия новой власти, начали меняться условия повседневной жизни и быта петроградцев. Основным фактором, накладывавшим отпечаток на жизнь города в течение последующих лет, была хроническая нехватка продовольствия и топлива. Конечно, такая ситуация сложилась не в одночасье. Перебои со снабжением начались еще в начале 1917 г. Однако тогда это были лишь единичные случаи. По мере углубления хозяйственного кризиса товарообмен между губерниями все более дезорганизовывался, а Гражданская война, первые сражения которой прогремели уже в конце 1917 г., еще более усугубила положение.

Из-за нехватки топлива электростанции города уже в ноябре 1917 г. работали с большими перебоями. Ток давался жилым зданиям и торгово-промышленным учреждениям в среднем по 6 часов в сутки. В декабре и январе не удавалось выдерживать и эту норму, и отпуск электроэнергии во многих районах производился не более трех часов в сутки, а иногда вообще прекращался на несколько дней[207]. В 1918 и 1919 it. положение с топливом никак не могло улучшиться. Напротив, оно стало еще тяжелее, поскольку нефте– и угледобывающие районы страны неоднократно занимались антисоветскими силами и оказывались отрезанными от центра. В лучшем случае электричество включалось по вечерам на 2–3 часа. Жилые дома освещались в основном керосиновыми лампами и свечами. Однако поскольку спрос на керосин сильно вырос, а доставка его в город сократилась, его приходилось экономить. Положение с керосином несколько облегчилось, когда в конце января 1918 г. в Балтийском порту на складах Нобеля были обнаружены большие запасы[208]. По решению Центральной продовольственной управы керосин отпускался на особых распределительных пунктах в количестве одного фунта на десять дней на каждую продовольственную карточку[209]. Однако и нобелевские запасы не были неисчерпаемыми. Свечи и спички вскоре также стали дефицитными товарами. В середине 1918 г. фунт керосина стоил на рынке 800 рублей, свеча – 500, коробка спичек – 80 (при средней заработной плате в несколько тысяч рублей)[210].

Не лучше обстояло дело с уличным освещением. На 1 января 1915 г. в Петрограде работало 15 тысяч фонарей различного типа[211]. После октября 1917 г. электрическое освещение на улицах, как и в домах, действовало с перебоями и периодически отключалось. Некоторое время на улицах действовали керосиновые и газовые фонари. С 1918 г., вследствие дефицита керосина, освещение улиц керосиновыми лампами было прекращено. К 1920 г. прекратили работу газовые заводы. Если в начале этого года частичное освещение улиц еще временами производилось посредством выноса ламп на фасады домов, то с марта 1920 г. уличное освещение в городе прекратилось вообще[212].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Книги похожие на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Отзывы читателей о книге "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны", комментарии и мнения людей о произведении.