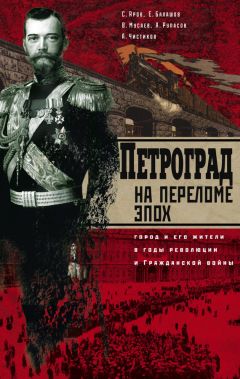

Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Описание и краткое содержание "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать бесплатно онлайн.

Настоящая книга очерков истории Петрограда в годы Гражданской войны, не сгущая краски, показывает трудности и теневые стороны жизни, не пренебрегая тем положительным, что уже отражено в исторической литературе, но и не избегая тяжелых и мрачных явления быта и повседневных тягот горожан, которым довелось прожить несколько лет на переломе эпох. Старый дореволюционный порядок с его уже ставшими привычными устоями жизни сменился резким скачком к неизведанному будущему, ставшим тяжелым испытанием для бывшей столицы Российской империи…

Изучение истории Петрограда эпохи Гражданской войны вплоть до настоящего времени все еще остается далеким от завершения. Замысел авторов – максимально правдиво рассказать читателям о жизни города и его жителей на непростом этапе перемен.

Культурная жизнь города, несмотря на все трудности, не замирала даже в самые тяжелые времена. Театры, концертные залы, музеи продолжали работать, ставились новые спектакли, проводились лекции и экскурсии. В оперных и драматических театрах большим успехом пользовался классический репертуар. В Петрограде часто выступал Ф.И. Шаляпин. Предпринимались меры, чтобы активнее приобщать к театральным зрелищам рабочих. В определенные дни недели в театрах специально устраивались спектакли исключительно для рабочих, причем билеты не поступали в продажу, а распределялись Советом профсоюзов между рабочими организациями. Разумеется, и в работе культурных учреждений имелись немалые трудности, связанные в первую очередь с топливным кризисом. Например, 23 ноября 1919 г. Отдел театров и зрелищ в связи с недостатком топлива высказался за то, чтобы из государственных театров в зимний период функционировали только Мариинский и Александринский. Было решено закрыть оба театра Народного дома, Большой драматический театр, Стеклянный театр за Невской заставой. Из районных театров было решено оставить не более четырех[254].

Многие жители города принимали участие в массовых празднествах, которые активно насаждались после революции. Центральное место среди них занимали годовщины Октябрьской революции. Красочные зрелища, театрализованные постановки с участием сотен и даже тысяч людей, иллюминации привлекали внимание жителей. Эти празднества носили идеологическую нагрузку, однако многие относились к ним просто как к новым формам досуга. Весьма существенно было то, что в дни крупных праздников иногда выдавали продукты сверх обычной нормы. Например, в первую годовщину революции, в ноябре 1918 г., жителям города было выдано по одной белой булке, что, видимо, должно было поднять праздничное настроение. А.С. Изгоев язвительно замечал: «Советские граждане уже в то время в такой мере были ошарашены свалившимся на их голову социалистическим строительством и голодовкой, что об этой „белой булке“, действительно, говорили днями, старательно комментируя все сведения советской печати»[255].

Годы Гражданской войны были тяжелыми для всех жителей Петрограда, однако различные слои городского населения оказались при этом далеко не в одинаковом положении. Расслоение, деление на «своих» и «чужих» искусственно поддерживалось и усугублялось различными мерами городских властей. В первую очередь здесь надо назвать знаменитое постановление о классовом пайке, которое было принято Петроградским Советом 29 мая 1918 г. и вступило в силу с 1 июля того же года. Согласно этому постановлению, население Петрограда разделялось на четыре категории, в соответствии с получаемой по карточкам хлебной норме. Петроград оказался первым городом России, в котором было проведено подобное разделение жителей.

Самые большие нормы – первой категории – предусматривались для рабочих. Однако, несмотря на свое формально привилегированное положение, петроградские рабочие переживали немалые трудности. Паек первой категории хотя и превосходил другие нормы, для нормального питания был явно недостаточен, составляя лишь около 20 % необходимого для поддержания жизнедеятельности организма. К тому же положенная норма не всегда выдавалась. В этих условиях рабочим приходилось идти на разные ухищрения, чтобы добыть пропитание. Некоторые занялись изготовлением ходовых товаров, как, например, на заводе Гейслера, где рабочие вместо производства телефонных и телеграфных аппаратов мастерили зажигалки[256]. Огромные масштабы приняло воровство с предприятий инструментов и материалов, которые затем продавались или обменивались на продукты. Получил распространение отход рабочих в кустарную и мелкую промышленность, которая обслуживала крестьянский рынок и имела товары для обмена на хлеб. Однако, хотя особое положение рабочих в социальной структуре нового общества было в значительной степени декларативным, меры по улучшению их жизни носили не только формальный и пропагандистский характер, некоторые из этих мер действительно имели важное практическое значение. Одним из первых законов Советской власти был принятый СНК 29 октября (11 ноября) 1917 г. декрет о восьмичасовом рабочем дне, которым также устанавливались сокращенный рабочий день на вредных производствах и двойная оплата сверхурочных работ[257]. Это было очень существенно, если учесть, что до Февральской революции продолжительность рабочего дня на ряде предприятий достигала 12 часов, охраны труда почти не существовало. Мероприятия городских властей в области продовольственной политики – организация общественного питания, огородничества – были направлены в первую очередь на удовлетворение нужд рабочих. С начала 1919 г. для ряда категорий рабочих, занятых в основном на крупных предприятиях, был введен дополнительный трудовой паек – так называемый «бронированный». За март и апрель этого года фабрично-заводские комитеты и правления союзов распределили «бронированный» паек на 155 370 человек, работавших на 445 предприятиях[258]. Определенная поддержка, хотя и не столь существенная, оказывалась служащим различных государственных учреждений, получавшим пайки по карточкам второй категории.

Наиболее разительные перемены, по замыслам идеологов нового строя, должны были произойти в жизни тех, кого они относили к «нетрудовым элементам»: представителей буржуазии, дворянства, бывших чиновников старого аппарата. Помимо самой низкой нормы продовольственного пайка против «враждебных классов» был направлен целый комплекс различных мер – ограничения предпринимательской деятельности, замораживание текущих счетов в банках, кампания обысков для реквизиции ценных (и не очень ценных) вещей, введение трудовой повинности, жилищная политика, наконец, знаменитый «красный террор». Говоря о бедствиях, постигших бывшие привилегированные слои, следует воздерживаться от широких обобщений. Действительно, часть буржуазии и старого чиновничества стала жертвой «красного террора» или экономической политики советской власти. В то же время многие успели вовремя покинуть город и перебраться за границу или в районы, занятые антисоветскими силами.

Были и такие, которые сумели найти modus vivendi с новыми властителями и вполне благополучно устроить свою жизнь. В этом плане весьма показательно замечание бывшего служащего Центральной комиссии по трудовой повинности М. Смилг-Бенарио по поводу кампании по мобилизации «нетрудовых элементов» на принудительные работы в Вологду: «Что меня больше всего возмутило при собирании материалов о посылке мобилизованной буржуазии на Северный фронт, это то, что действительные капиталисты и спекулянты среди сосланных совершенно не были привлечены к трудовой повинности. Действительные капиталисты, по всей вероятности, вовремя откупились»[259].

Среди так называемых «бывших» в наиболее тяжелом положении оказались работники интеллектуального труда – ученые, преподаватели, деятели культуры. Крупными денежными накоплениями они, как правило, не располагали, спекулировать и заниматься другими подобными махинациями не умели, их единственным источником существования оставался скудный паек третьей или, в лучшем случае, второй категории. Многие ученые и преподаватели были вынуждены покинуть Петроград, многие умерли, не выдержав голода и лишений. Среди видных ученых, умерших в эти годы в Петрограде, были историки академики М.А. Дьяконов и А.С. Лаппо-Данилевский, филолог академик А.А. Шахматов, экономист М.И. Туган-Барановский, лингвист и этнограф академик В.В. Радлов, профессор геологии А.А. Иностранцев, главный хранитель Государственного Эрмитажа Э.Э. Ленц, известный пушкиновед П.С. Морозов и многие другие[260]. По словам П.А. Сорокина, собрания профессорско-преподавательского состава Университета немногим отличались от поминок по умершим коллегам. Закрывая одно из таких собраний, ректор обратился к присутствующим с речью, полной мрачнейшего юмора: «Господа, покорнейше прошу вас не умирать так быстро. Отходя в мир иной, вы находите успокоение для себя, но создаете массу проблем нам. Вы же знаете, как трудно обеспечить вас гробами… и как дорого стоит вырыть могилу дня вашего вечного успокоения. Думайте прежде всего о своих коллегах и старайтесь протянуть как можно дольше»[261].

В то же время на властном, да и на бытовом уровне отношение к научной и творческой интеллигенции было не лучше, чем к «буржуям» – данный термин трактовался большевистской пропагандой весьма вольно и, как правило, расширительно и часто распространялся на людей, не имеющих никакого отношения к буржуазии как таковой. В «буржуи» можно было попасть не только за политические убеждения, но и даже за внешний вид и манеру изъясняться. Ученые, вузовские преподаватели неоднократно становились жертвами «красного террора», некоторые из них, в частности, были арестованы в качестве заложников. Именно тогда был в первый раз был арестован видный историк С.Ф. Платонов, занимавший в то время пост директора Археологического института[262]. Материальные бедствия ученых усугублялись, таким образом, моральным давлением. Не лучше было положение студентов. Их общее число резко сократилось: многие, бросив учебу, перешли на службу в советские учреждения, ушли в армию или уехали из города. В институтах оставалось по две-три сотни студентов. Занятия в холодное время года часто проходили в нетопленых кабинетах и лабораториях. В сентябре 1918 г. правление Российской Академии наук направило прошение в адрес Народного Комиссариата просвещения, в котором, в частности, говорилось: «В последнее время положение их (ученых. – В. М.) сделалось совершенно невыносимым: эти люди поставлены в наихудшие условия относительно питания, всевозможные случайности берут у них драгоценное время, так как их то арестуют, то привлекают к трудовой повинности, их квартиры не свободны от всевозможных случайных вторжений, их библиотеки – от разгрома и конфискации. В такой атмосфере невозможен умственный производительный труд, в котором нуждается Россия…» В прошении перечислялись меры, которые могли спасти русскую науку: «1) Прекращение похода против людей умственного труда и охрана властью их безопасности и свободы, их умственного труда от добавочной трудовой повинности. 2) Обезопасение их жилищ и рабочей обстановки от всевозможных случайных вторжений. 3) Принятие срочных мер для обеспечения лучшего питания переводом работников умственного труда в высшие категории…»[263] Несмотря на все трудности, многие ученые и в этих невыносимых условиях продолжали свой поистине героический труд, так как в этом был смысл их существования.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Книги похожие на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"

Отзывы читателей о книге "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны", комментарии и мнения людей о произведении.