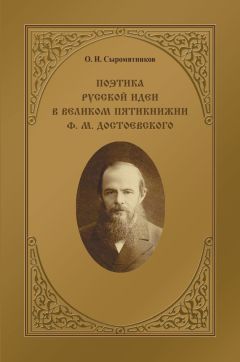

Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Описание и краткое содержание "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского" читать бесплатно онлайн.

Книга обобщает наблюдения автора над связями русской идеи с творчеством Ф. М. Достоевского. Предметом исследования является последнее двадцатипятилетие жизни писателя, характеризующееся идейной ясностью и непротиворечивостью, ставшими следствием религиозных убеждений Достоевского.

Автор показывает, что осмысление бытия Божия в мире, причины отпадения и возвращения к Нему человека составляют содержание главной идеи жизни и творчества Достоевского. В неё входит и деятельный сознательный патриотизм, заключающийся в стремлении понять и выразить в слове замысел Бога о России – русскую идею. Любовь к Богу и России составляют основу мировоззрения Достоевского и определяют идейное содержание, образную систему и особенности композиции пяти романов, созданных им в период 1865–1880 гг. и получивших название «великого пятикнижия»: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1668), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Изучению закономерностей и особенностей воплощения русской идеи в образности великого пятикнижия и посвящена эта книга.

Но очень скоро Соня догадывается, что тот герой, которого она себе «намечтала», и тот, который сейчас стоит перед ней, – далеко не один и тот же. Соня сердцем поняла, что совершаемое им добро не связано с верой в его необходимость, оно случайно, а значит, Раскольников наряду с ним может творить и зло. Неожиданно осознав это, Соня посмотрела на него «с каким-то даже испугом» [6; 243], как смотрят на сумасшедшего, внезапно оказавшегося рядом, или на вдруг заработавший механизм непонятного назначения. И Раскольников действительно начинает сеять зло, разрушая хрупкий мирок жизни Сони, который она с таким трудом сберегала. Она пытается остановить Раскольникова: «Если б вы только знали. <…> Вы ничего, ничего не знаете… ах!» [6; 243] и взывает к его великодушию: «Ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, ещё ничего не видя. А если бы вы всё-то видели, о Господи!» [6; 244], но вдруг её поражает страшная догадка: «Вам ведь всё равно!» [6; 245]. «Всё равно» – это приговор Раскольникову самого Достоевского, в этике которого данная категория обозначает предел нравственного распада личности. «Всё равно» может быть только трупу, и лежи он в могиле, это было бы ничего, но когда он оказывается среди живых людей, то страшен бессмысленностью своих поступков. Не имея ни идеала, ни цели, ни веры, такой человек с одинаковым равнодушием сеет вокруг себя и добро и зло[41], от которого нет защиты. Поэтому после самого тяжкого удара Раскольникова: «Да, может, и Бога-то совсем нет» [6; 246], выбивающего последнюю опору из-под ног Сони, она «с невыразимым укором взглянула на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить итолько вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо» [6; 246].

Повествование достигает своего апогея. Две силы – рассудок, вооружённый «теорией» и «казуистикой, отточившейся как бритва», и сердце, хранящее память о том, «как ещё в детстве своём» маленький Родя, сидя на коленях у матери, «лепетал молитвы свои <…>, и как <…> все тогда были счастливы!» [6; 34], стремящееся к живой человеческой жизни, – сходятся в душе Раскольникова в решающей схватке. Для христианского сознания Достоевского исход очевиден – Раскольников «вдруг <…> весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ей ногу» [6; 246]. В силу несознаваемости этого поступка самим Раскольниковым его последующая рациональная мотивация («Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился» [6; 246]) не имеет особого значения. Раскольников преклонился перед Соней, признав, пусть ещё не вполне осознанно, превосходство и власть над собой её любви. Внутренне он уже готов подчиниться этой власти, и потому «с новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он <…> в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнём, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, ещё дрожавшее от негодования и гнева, и всё это казалось ему более и более странным, почти невозможным» [6; 248].

Неожиданно для самого себя герой соприкоснулся с новым, неведомым ему прежде, миром. От старого он только что отрёкся безвозвратно, но его сердце, полное нерастраченных сил, требовало жизни. Поэтому ему была необходима новая идея, которая придала бы этой жизни и смысл и цель. Раскольников понимает, что Соню поддерживает в её нечеловеческом существовании только вера в Бога, он и сам «теоретически» готов поверить в Него – как в красивую сказку о лучшей жизни, которая вдруг как-нибудь сама собой наступит. К этому моменту вера Раскольникова, полученная в родительском доме, истончилась предельно, он уже привык доверять и подчиняться исключительно разуму, считая, как и многие его современники, религию проявлением слабости и невежества. Но, глядя на Соню, он вдруг впервые понимает, что вера может быть и не слабостью, а несокрушимой силой. Раскольников внезапно вспоминает сегодняшний разговор с Порфирием, когда на вопросы следователя он вдруг, сам не понимая почему, ответил утвердительно: «Верую…» [6; 201]. Это странное сближенье поражает его, и Раскольников вдруг понимает, что Лазарь действительно мог воскреснуть! Он хочет вспомнить, как это было, и просит Соню прочесть об этом евангельском событии. При этом борьба сердца и разума не прекращается ни на мгновенье: пока он с непонятным для Сони упорством заставляет её читать, его разум ёрничает: «Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам там буду, если ещё хуже не будет. <…> Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» [6; 249]. Однако он уже попал под неясное обаяние грядущего: «Всё у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой» [6; 249].

Чтение Евангелия имеет ещё одно значение – это исповедание Соней всего самого главного в её жизни – той правды, которая давала ей силы жить и оставаться человеком в самых нечеловеческих условиях. К этой правде нового мира пока ещё во многом бессознательно стремится и Раскольников, чувствуя, что она может стать и его правдой. Поэтому он фактически заставляет Соню читать, хотя «слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать всё своё. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну её, может быть ещё с самого отрочества, ещё в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попрёков» [6; 250]. Словами Евангелия Соня исповедуется Раскольникову и одновременно учит исповеди и его самого. Причём эта исповедь нужна ей не меньше, чем самому Раскольникову: «Ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно теперь – «чтобы там ни вышло потом!»…» [6; 250]. Соню переполняют чувства любви и сострадания к Раскольникову, и слова Евангелия становятся словами её признания в любви к нему.

Достоевский придаёт сцене литургический смысл: окружающее пространство сжимается до «большой, но чрезвычайно низкой, похожей на сарай» комнаты, в которой находятся два человека и Евангелие, полноправно участвующее в действии. Раскольников пришёл к Соне, чтобы «об деле говорить», но Евангелие немедленно начинает притягивать его к себе. Разговаривая с Соней, он всё ближе и ближе подходит к комоду, на котором Оно лежит, наконец берёт в руки, переносит к столу и просит Соню прочесть о Лазаре.

Они стоят перед столом, на котором горит свеча, превращая убогую комнату в храм. При первых звуках Евангелия в нём появляется Тот, о Ком Оно благовестит, ибо «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20), и всё сразу преображается. Голос Сони «стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нём и крепили его», и Раскольников, который внутренне уже давно «ожидал этого <…>, обернулся к ней и с волнением смотрел на неё» [6; 251]. «Слово стало плотью», и он увидел не прежнюю испуганную и забитую Сонечку, а воплощённую «Божию правду» – Софию[42]. Раскольников поклонился ей, ещё только предчувствуя её появленье, теперь же явленный ему образ Божественной Премудрости, представший в единстве любви, веры и надежды поражает его. А между тем Соня продолжала читать, веря, что «и он, он – тоже ослеплённый и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же» [6; 251].

Слова Сони – «ослеплённый и неверующий» – указывают на причину произошедшего с Раскольниковым – он не сам ослеп, а его ослепили. Писатель не снимает ответственности с самого человека, но говорит, что помимо внутренней человеческой слабости («неверующий») есть и внешние силы, желающие гибели высшего и прекраснейшего творения Божия. Писатель прямо скажет об этом в эпилоге романа: «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали» [6; 419][43].

Именно против таких людей обращён гневный пафос Достоевского: «О злодеи, отравившие поколение. Не вы, Н. М<ихайловский>. Корни глубже!» [21; 257]. Писатель видит, как с каждым днём в России множатся разного рода «бесы» – распространители антихристианских и античеловеческих идей, соблазняющие слабых людей мыслями о безнаказанности и вседозволенности, которые дают сила и власть над «всей дрожащей тварью». Обещая человеку «безграничную свободу», они ведут его к «безграничному деспотизму» [10; 311]. Подталкивая к бунту против Бога и призывая поверить во всемогущество науки, они топят его разум в трясине противоречивых и противоречащих друг другу «теорий». Цель всего этого – утолить хоть на время свою ненависть к Богу, изуродовав или уничтожив Его любимое творение – человека. И особое внимание бесов направлено на молодёжь, которую они приносят в жертву своей ненависти.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Книги похожие на "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Отзывы читателей о книге "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.