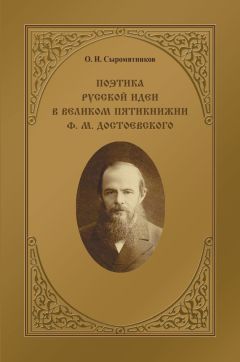

Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Описание и краткое содержание "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского" читать бесплатно онлайн.

Книга обобщает наблюдения автора над связями русской идеи с творчеством Ф. М. Достоевского. Предметом исследования является последнее двадцатипятилетие жизни писателя, характеризующееся идейной ясностью и непротиворечивостью, ставшими следствием религиозных убеждений Достоевского.

Автор показывает, что осмысление бытия Божия в мире, причины отпадения и возвращения к Нему человека составляют содержание главной идеи жизни и творчества Достоевского. В неё входит и деятельный сознательный патриотизм, заключающийся в стремлении понять и выразить в слове замысел Бога о России – русскую идею. Любовь к Богу и России составляют основу мировоззрения Достоевского и определяют идейное содержание, образную систему и особенности композиции пяти романов, созданных им в период 1865–1880 гг. и получивших название «великого пятикнижия»: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1668), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Изучению закономерностей и особенностей воплощения русской идеи в образности великого пятикнижия и посвящена эта книга.

Но новый путь страшит Раскольникова, ибо «Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут – или её дорога, или его» [6; 354]. Этими словами Достоевский показывает, что третьего пути (бегства от мира) для Раскольникова нет, потому что он не сможет просто доживать свой век, а рано или поздно снова восстанет на Бога и теперь уже очевидно погибнет. Путь Сони страшен Раскольникову своей правотой, подчиниться которой – значит окончательно признать своё поражение, отречься от всей прошлой жизни и начать жить заново. Поэтому в поисках иного исхода он приходит к Свидригайлову, ожидая «чего-нибудь нового, указаний, выхода» [6; 354], но скоро убеждается в нём «как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире» [6; 362], чья жизнь поддерживается лишь «разожжённым угольком» разврата. Неслучайно, что окончательное определение функций образов Свидригайлова и Сони, сделанное Достоевским после идейного синтеза, находится в непосредственной близости: «Свидригайлов – отчаянье, самое циническое. Соня – надежда, самая неосуществимая» [7; 204].

Последний раз Раскольников приходит к Соне на десятый день после преступления, готовясь к покаянному признанию. Его ёрничанье в этот момент является лишь пароксизмом гордости, и Соня понимает, что это «всё было напускное» [6; 403]. Раскольников уже начал перерождаться духовно, и хотя внутренняя борьба ещё продолжается, «чувство» уже «родилось в нём…» [6; 403], и на призыв Сони перекреститься он откликается с готовностью: «О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца… <…>. Он перекрестился несколько раз» [6; 404]. Его сердце действительно становится чище, а родившееся в нём чувство уже не оставляет Раскольникова, следуя за ним неотступно, как сама Соня. Поэтому стоило только Раскольникову свернуть с прямого пути на Сенную, как «с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего – с телом и мыслию» [6; 405]. Зёрна евангельской истины дали свои всходы: «Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекрёсток…» <…>. Он весь задрожал, припомнив это <…>, и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нём размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю… Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастием. Он встал и поклонился в другой раз» [6; 405].

Осуждённый на каторгу, Раскольников не просто оказался в гуще «простого» народа, но стал равным ему. Впервые он по-настоящему близко сошёлся с теми, для кого он хотел стать мудрым и добродетельным владыкой, и вдруг обнаружил, что они нисколько в нём не нуждаются. Более того, все эти люди, несмотря на тяжкие преступления, совершённые ими, одинаково ненавидели Раскольникова, ощущая совершенно чужим себе. Открылась и причина этой ненависти: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо» [6; 419]. Но, ненавидя его, они с необычайной нежностью относились к Соне: «Матушка, Софья Семёновна, мать ты наша, нежная, болезная!» [6; 419]. В конце концов Раскольников понял, что единственное, что отделяет его от мира людей, это вера в Бога, дающая жизни смысл и надежду. Он понял, что никогда не сможет вернуться к людям, если не примет их веру как свою, и первые в жизни сознательно взял в руки Евангелие, принесённое Соней: «Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он её и не раскрывал. Он не раскрыл её и теперь, но одна мысль промелькнула в нём: «Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства, её стремления, по крайней мере…»» [6; 422].

Последний оплот гордыни рухнул, и сердце Раскольникова открылось навстречу любви: «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и всё лицо её помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для неё уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит её и что настала же, наконец, эта минута…» [6; 421]. Раскольников «воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим…» [6; 421], «вместо диалектики наступила жизнь» [6; 422]. Начало этой жизни Достоевский знаменует духовным пейзажем, восходящим к первоначальной истории человечества: «С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его» [6; 421].

Писатель ясно указывает на главную причину происшедшего: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [6; 421]. Эти слова фактически завершают роман, однако Достоевский планировал закончить его иначе. Оканчивая работу над последней редакцией романа, он записывает:

«NB. ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКАНеисповедимы пути, которыми находит Бог человека» [7; 203].Архитектоника текста здесь почти такая же, как и при определении внутренней идеи романа в кульминационный момент идейного синтеза [7; 75], что указывает на особую важность этой записи. Завершая третью редакцию романа, Достоевский записывает в тетради фрагмент разговора Сони и Раскольникова, относящийся, вероятно, к «сцене с крестами»: «Я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня» [7; 192]. Соня прямо ставит себя рядом с Раскольниковым, как бы говоря ему: верь, и тебе Господь поможет. Принеся себя в жертву ради спасения близких, она нуждалась в помощнике и защитнике, которым не мог быть ни один человек на земле, но только Бог. Если бы не Его помощь, Соня давно бы уже оказалась на одном из путей, о которых Раскольников сказал: «Ей три дороги <…>. Броситься в канаву[47], попасть в сумасшедший дом, или… или, наконец, броситься в разврат, дурманящий ум и окаменяющий сердце» [6; 247]. Конец этих дорог один – смерть.

Но Достоевский стремится каждому падающему и падшему человеку указать путь ко спасению. Он напоминает современникам, что этот путь уже указан Христом: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек…» (Ин.:11:25–26). Бог является жизнью и источником всякой жизни, потому что Он «есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). И «всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:7). Прямолинейное до тенденциозности: «Их воскресил Бог» – претит Достоевскому-художнику. Поэтому он указывает лишь на сущность отношения Бога к миру – любовь, напоминая, что единственной её целью и результатом является созидание жизни, ибо сам Спаситель говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Надежда на эту жизнь сосредоточилась для Раскольникова в Соне, которая всем своим существом являет образ заповеданной Христом любви – «долготерпит, милосердствует, <…> не завидует, <…> не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; <…> всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:3–8). В этих словах любовь предстаёт как главный, универсальный закон бытия, не имеющий ни пространственных, ни временных границ. Эта любовь вечна, как Сам Бог, и Достоевский не случайно переносит это качество на Соню – «вечная Сонечка, пока мир стоит!» [6; 38]. Мир будет жить, пока в нём будет жить любовь, «хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:8).

Воплощённая в образе Сони «Божия правда» принесла Раскольникову любовь, очистившую его душу и ставшую залогом его воскресения к новой жизни. Но это воскресение надолго бы затянулось или вовсе не состоялось, если бы одновременно с очищением души от гордыни не шёл процесс разрушения веры Раскольникова в силу разума, способного обеспечить человеку достижение земного рая без помощи Божией. Основанием этого процесса стало действие «земного закона», олицетворяемого образом пристава следственных дел Порфирия Петровича.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Книги похожие на "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского"

Отзывы читателей о книге "Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского", комментарии и мнения людей о произведении.