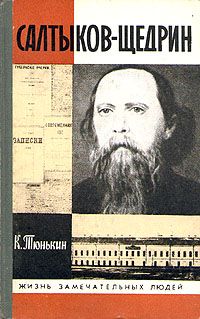

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Состояние тоскливо-болезненного одиночества находит выражение в привычно-романтических, неоригинальных формах, образах и мотивах — но в этих формах заключено все же вполне реальное содержание душевного нестроения, разлада, тоски. Не находя сочувственного отклика в тусклой и однообразной атмосфере лицейского быта, Салтыков обращается к любимым поэтам. И если первое опубликованное стихотворение «Лира» («Библиотека для чтения», 1841, №3) еще сохраняет какие-то отзвуки московских «Дмитриевских» настроений (оно обращено к «бряцающему на лире» Державину и «любезному сыну Феба» Пушкину), то чем дальше, тем больше углубляется Салтыков в напряженно-страстный, полный контрастов, диссонансов и «надрывов» мир гигантов романтической поэзии — Лермонтова, Байрона, Гюго. Гейне. «Я еще маленький был, — вспомнит он через двадцать лет свое переживание такой поэзии, — как надрывался от злобы и умиления, читая» Гейне. Именно из этих поэтов Салтыков-подросток переводит, именно Лермонтову подражает.

Мы жить спешим. Без цели, без значенья

Жизнь тянется, проходит день за днем —

Куда, к чему? не знаем мы о том.

Вся наша жизнь есть смутный ряд сомненья,

Мы в тяжкий сон живем погружены.

Как скучно все: младенческие грезы

Какой-то тайной грустию полны,

И шутка как-то сказана сквозь слезы!

Но лишь лирического самовыражения, жизни в поэтических образах Салтыкову, рано познавшему сладость мысли, уже явно недоставало. Ведь он был «философом» и «умником». И, наверное, не только лирические стихотворения Байрона, Гейне или собственное стихотворство прятал он от лицейских наставников и надзирателей. И хотя со второго класса воспитанникам дозволялось выписывать на свой счет журналы, в том числе «Отечественные записки» и «Библиотеку для чтения», не все журнальные книжки, вероятно, доходили до лицеистов, ибо подвергались предварительной цензуре лицейского учителя российской словесности Флегонта Гроздова. Тем не менее Салтыков и другие лицеисты имели, конечно, возможность знакомиться с современной литературой, и не только художественной, в пределах, которые большинству их наставников и не снились. Журналы в лицее «читались с жадностью, — вспоминал через сорок лет Салтыков, — но в особенности сильно было влияние «Отечественных записок», и в них критики Белинского...».

А между тем в классах царили скука и равнодушие. «Абракадабра, которая называлась ученьем», не лезла в голову. Страстная привязанность Салтыкова к литературе претерпела в лицее горчайшее испытание. То, что услышал он по части словесности с лицейских кафедр, не могло не поразить его удручающей, почти чудовищной нелепостью.

Вот воспитанники вернулись в «заведение» после каникул, все они глядят как-то вяло, «рука об руку лениво бродят по залам заведения, передают друг другу вынесенные впечатления, и не то иронически, не то с нетерпением относятся к ожидающей их завтра науке.

— Ты что-нибудь знаешь из «свинства» (под этим именем между воспитанниками слывет одна из «наук»)...

— Messieurs! На завтра Чучело задал сочинение на тему: сравнить романтизм «Бедной Лизы» Карамзина с романтизмом «Марьиной рощи» Жуковского — каков Чучело!»

В таком роде идет перекрестный разговор, относящийся до наук...»

Чучело — это профессор русской и латинской словесности Петр Егорович Георгиевский, он же — Пепка (лицеисты прослышали, что так ласкательно звала Петра Егоровича его супруга). Предмет, который читал Пепка влицее — российская словесность — в его собственном чудовищно-допотопном изложении и толковании, — был окрещен лицеистами «Пепкиным свинством». Воспитывавшийся в духовной семинарии доброго старого времени, Георгиевский, человек в отличие от Флегонта Гроздова безобидный и добродушный, до мозга костей был напитан схоластикой и педантизмом давно устаревших риторических и «пиитических» теорий. Державин оказывался последним русским поэтом, которого его голова, покрытая странным квадратным париком, могла еще «вместить», ибо Державин, хоть и с грехом пополам, укладывался в прокрустово ложе риторик и пиитик. Пушкин же для Георгиевского был просто несерьезный шалун и бездельник-романтик, а Гоголь и вовсе не существовал. По-видимому, насмешки лицеистов над темой, предложенной Пепкой — Чучелом (в цитированных выше строках из «Господ ташкентцев»), — и вызваны его неуклюжей попыткой как-то подстроиться под дух времени. Свою «науку» Петр Егорович читал по собственной книжке, называвшейся весьма выразительно: «Руководство к изучению русской словесности, содержащее в себе основные начала Изящных Искусств, теорию Красноречия, Пиитику и краткую Историю Литературы». Может быть, это название натолкнуло впоследствии Салтыкова на ироническое определение всех многочисленных «наук», изучавшихся в лицее: «краткие». Рецензируя второе издание книги Георгиевского (1842), Белинский точно уловил самую суть его: «Сочинителю все мнения равны, ибо он не взял себе в толк ни одного из них» (можно не без основания предположить, что рецензия Белинского, напечатанная в «Отечественных записках», не осталась неизвестной лицеистам).

Еще больше поразила лицеистов замечательная изворотливость и лакейство мысли, когда «все мнения равны» (а еще точнее: истинно то мнение, которое в настоящий момент внушается начальством), проявленные знаменитым в свое время профессором юридических наук Петербургского университета Яковом Ивановичем Баршевым, читавшим лекции и в лицее. Об этом рассказал сам Салтыков: «Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут»... Орудие это несомненно существовало, и, следовательно, профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор <это и был Баршев>, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление... Но прошло немного времени, курс уголовщины не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили треххвостною плетью... Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Прольет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол. Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения вышнего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме треххвосткой плети...»

На таком — темном, но очень характерном — фоне лицейского преподавания «кратких наук» выделялись все же два светлых пятна. Это были профессор всеобщей и российской истории Иван Петрович Шульгин и профессор статистики и политической экономии Игнатий Акинфиевич Ивановский. Но что за «историю», что за «политическую экономию» внушали «благородным молодым людям» эти профессора — в недалеком будущем награжденные чином тайного советника?

Шульгин увлекал живым, ясным, картинным изложением исторических событий и фактов, побуждая лицеистов к серьезным занятиям. Непримиримый к схоластике и буквоедству Белинский в рецензии на книгу Шульгина «Изображение характера и содержания новой истории», увидел в ней именно то, что нравилось и лицеистам: «картину живую, яркую, легко впечатлевающуюся в уме, а следовательно, и в памяти. И все это развито у него систематически, с строгою последовательностью...» Но, при увлекательном изложении, самый взгляд Шульгина, самая его «философия истории» не отличались глубиной и оригинальностью.

Любимым предметом лицеистов стала политическая экономия, которую читал Ивановский. «Он приходил к нам с пустыми руками, но с богатым запасом знания и энергии; начинал обыкновенно тихим голосом, но с каждым словом воодушевлялся все более и более, вскакивал с кафедры, расхаживал по аудитории или подходил в упор к нашим конторкам и как будто исключительно обращался то к одному, то к другому из нас. Все в нем увлекало нас, возбуждало наше внимание: и живая пылкая речь, и интерес содержания лекции, и даже оригинальные модуляции его голоса» (воспоминания бывшего лицеиста Н. Яхонтова). Но и в этом случае вызывала интерес неординарная личность профессора, его педагогический талант, умение вызвать сочувственный ответный отзыв на свое слово, «заразить», вдохновить, разбудить мысль. Правда, эта «разбуженная» мысль могла направиться совсем по разным, даже противоположным, руслам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.