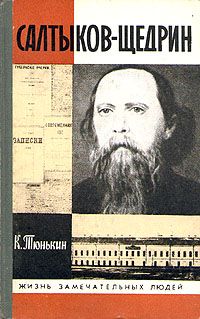

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Салтыков читал «Отечественные записки» с самого начала работы в них Белинского — с того времени, когда ему, лицеисту второго класса, было позволено принять участие в выписке журналов. Это были последние месяцы 1839 года...

Первая подписанная полным именем статья Белинского — «Менцель, критик Гёте» — появилась в журнале в январе 1840 года. Михаилу Салтыкову в этом же месяце исполнилось четырнадцать лет. Известно ли ему было имя Белинского до этого? Читал ли он его статьи раньше, в московских журналах? На эти вопросы ответов дать невозможно, хотя и можно предположить, что институтский учитель русской словесности Межевич (как выше сказано, дружески общавшийся тогда с Белинским) и мог указать воспитанникам на некоторые статьи критика в «Телескопе» или «Московском наблюдателе».

Михаил Салтыков с детских лет испытывал тягостное влияние крепостнического быта и если и не сознавал, то сердцем, душой, нервами ощущал несправедливость и безнравственность отношений между всевластным барином и бесправным крепостным рабом. И потому в свои четырнадцать лет он был взрослее своих лицейских сверстников. Второй год учения в Дворянском институте оказался для него трудным потому, что переменилась сама обстановка, повеяло мертвящим холодом новых времен. Лицейские же годы были очень непростыми по тойпричине, что наступала пора отрочества — пора сознания уже оскорбленной души, уже нарушенного жизненного выбора, пора более отчетливого понимания все усложнявшихся отношений и связей с окружающим миром, который уже не мог восприниматься пассивно, но который требовал мыслительного и эмоционального освоения, приятия или неприятия, слития или отталкивания. Детство, хотя и не отличалось «веселостью», все же было детством. Теперь оно ушло, отделилось резкой чертой от мира новых фактов, воспринимавшихся в целом отрицательно, новых впечатлений, несомненно болезненных, новых мыслей, несомненно невеселых. «Мрачный лицеист» Салтыков, каким увидела его в доме Языкова Авдотья Панаева, уже много знал и о многом думал. Пробудившаяся мысль настойчиво искала достойной себя пищи.

Напряженный и лихорадочный, мучительный и вдохновенный труд мысли и воображения все больше и больше захватывал подростка и юношу — в неудержимом стремлении «освоить», сделать своим, личным достоянием все мыслительное и художественное богатство, богатство культуры, и одновременно творчески выразить свой художественный инстинкт, свой беспокойный дух.

Лицей как закрытое, да к тому же еще в это время «военно-учебное» заведение не давал в этом отношении почти ничего. Лицей же как своеобразный «феномен», как, несомненно, очень большое явление русской культуры — с его блестящим прошлым и с его современным очень противоречивым бытом, позволявшим все же расторгать, при желании, узы «закрытости», сословности, исключительности, — очень много.

Когда Салтыков, воодушевляемый и подгоняемый каким-то внутренним perpetuummobile, писал и писал одно за другим свои стихотворения, когда он каждый день задавал себе тему и тут же «выполнял» ее, он, конечно, не мог оценить «качества» своих поэтических опытов, да и никто — ни лицейские учителя, ни лицейские однокашники — не могли ему в этом помочь. Насмешки надзирателей и «толпы» соучеников, когда кто-нибудь из них обнаруживал эти опыты, ожесточали душу, заставляли еще больше замыкаться, уходить в себя, «мрачнеть».

Но именно при этих обстоятельствах и произошла встреча Салтыкова с Белинским — автором гениальных литературно-критических и, одновременно, философских, социально-политических статей и Белинским — необыкновенной личностью, человеком из мира, «сословно» совершенно чуждого Салтыкову, мира новой культуры, одним из создателей которой вскоре станет и сам Салтыков.

Начиналось «замечательное десятилетие» — сороковые годы девятнадцатого столетия, — освещенное и освященное именами Гоголя и Белинского.

После поражения в декабре 1825 года дворянского «бунта» для русской общественной мысли настали тяжелые времена. Самодержавной властью были подавлены не только тайные общества дворянских революционеров — была заглушена передовая мысль, пытавшаяся отыскать для России пути, на которых она могла бы выйти из губительного общественно-политического и экономического застоя. Но «дело» императора Николая, которое, конечно, и не могло быть никаким иным, его жестокая политическая «игра» исторически с самого начала были безуспешными и проигранными. Как невозможно замуровать родники, дающие начало полноводной реке, так никакие силы не в состоянии заморозить родники мысли. Под ледяной корой официально утвержденных формул «приведения к одному знаменателю» бились эти родники горячей мысли, которые очень скоро размыли ледяные оковы, прорвались наружу — в мощных всплесках социалистической мысли «петрашевцев», целой большой группы молодых умов, имя которой дал воистину апостол русского утопического социализма — Буташевич-Петрашевский, в великих созданиях русской литературы и литературной критики «гоголевского периода» — периода Белинского.

Стоит только вспомнить о книгах, появившихся на рубеже тридцатых и сороковых годов, — в пору лицейского «затворничества» Салтыкова: первое посмертное издание сочинений Пушкина, восемь томов которого были напечатаны в 1838 году, а последние три — в 1841-м; второе издание «Горя от ума» Грибоедова (1839), «Стихотворения Лермонтова» (1841), «Герой нашего времени» Лермонтова (1841), первый том «Мертвых Душ» и «Шинель» Гоголя (1842).

И на все эти книги неизменно и сразу же откликался Белинский, создавая, из статьи в статью, новую теорию искусства, новую литературную критику, нового читателя — «публику», способную понимать и новую литературу. Это была настоящая лавина небывалых эстетических открытий. Впитывая, «ассимилируя» — органически, творчески, своим могучим умом, своим «абсолютным» вкусом — все богатство художественных явлений русской и мировой литературы, все разнообразие философских, социальных, эстетических идей и, в этом активном процессе, освобождаясь от уже освоенного и переработанного, Белинский строит свой собственный свободный мир — все испытывающего, все проверяющего разума, обогащенного горячим сердечным чувством, неистощимым воображением, светлым социальным и нравственным идеалом. Эта огнедышащая лавина смелой мысли, яркого и ясного слова, сметавшая затверженные и омертвевшие схемы равнодушных и уставших умов, неудержимо влекла к себе всех тех, кто был полон жизненных сил, но изнемогал под гнетом высокопарного и холодного догматизма, кто жаждал получить вразумительные ответы на вопросы, непрестанно задаваемые стремительно текущей жизнью. Белинский вовлекал своим горячим словом в радостное и освобождающее со-творчество.

Сознание юного Салтыкова, по контрасту с тусклым лицейским бытом, с «классическими» схемами школьной риторики и пиитики, еще полно грез об идеальном небесном мире блаженства, где душа поэта находит выход из земной юдоли страданий и тоски. Он мечется между ненавистной схоластикой «Пепкина свинства», романтическим, с помощью Байрона и Гейне, погружением в свою разочарованную «больную душу» — и жестокой действительностью, терзавшей страшными железными путами и вполне реальными, отнюдь не сказочными «волшебствами», избавиться от которых не виделось никакой возможности.

А между тем именно «действительность» стала главной идеей тех статей Белинского, которыми началось его сотрудничество в «Отечественных записках». Путь Белинского, который он проходил в своих статьях вместе со своими читателями, — это был путь борьбы, поиска и познания...

Пушкин, Лермонтов, Гоголь становились вершинными вехами на этом пути...

Пушкин олицетворял сверкающие высоты идеального искусства — художественности, достигнуть которых могли лишь избранные.

Лермонтов, лишь начинавший пролагать свою поэтическую дорогу, открывал и новую эпоху русской литературы — эпоху беспощадного анализа, рефлексии и критики, эпоху новой сатиры, не «бичующей» пороки, но отрицающей самые основы современной жизни, сатиры ювеналовской. В эти годы Белинскому, как и юному Салтыкову, становится все более сочувствен жесткий, холодно-безотрадный и страстно-иронический колорит лермонтовской поэзии.

Гоголь давал возможность особого художественного «созерцания» социальной действительности — созерцания эпического и объективного в своей основе, но лирического и субъективного по определяющему пафосу — «сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». От исключительно художественной точки зрения, от идеи беспримесной художественности, от проповеди эстетического совершенства, доступного лишь немногим. Белинский все больше и больше, все чаще и чаще переходит к доказательствам насущной необходимости для русской литературы юмора, иронии и комического, ибо «постижение комического — это вершина эстетического образования»...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.