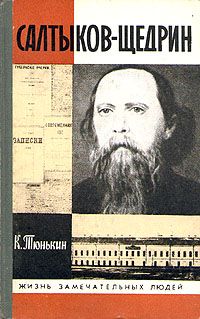

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Движение идей Белинского в первой половине сороковых годов было стремительным и многосторонним. И трудно сказать, уловил ли тогда Салтыков во всем многообразии и богатстве этих идей тенденцию к утверждению комического, хотя она становилась, пожалуй, у Белинского главной (ведь опиралась эта тенденция на гениальное творчество Гоголя!). Но вряд ли можно сомневаться, что в творческой натуре «мрачного лицеиста», где-то в глубинах его духа уже таилась страшная vis comica — сила смешного, та казнящая сила, которая в творчестве великих сатириков поражает душу ужасом, превращает комедию в трагедию. (Ведь тот же Белинский в одной из статей этой поры сказал о «Ревизоре», что это не комедия, а трагедия: «ничего нет в мире страшнее смешного».)

«Россия во многих отношениях развивается непомерно быстро», — читал Салтыков в январской за 1843 год книжке «Отечественных записок» слова Белинского, обозревавшего ход русской литературы за год прошедший. А именно в этом, прошедшем году недосягаемой вершиной поднялось над русской литературой удивительное создание Гоголя «Мертвые души», выразившее своим появлением стремительность, непомерную быстроту развития не только литературы, но и сознающего себя русского общества — России. Многое было в «Мертвых душах» загадкой, почему Белинский и заметил, что их легче полюбить, чем понять.

Салтыков, конечно, внимательно следил за полемикой Белинского и К. Аксакова, как раз и пытавшихся, каждый по-своему, понять и объяснить многозначащее и загадочное величие гоголевской «поэмы». К. Аксаков в особой брошюре восторженно приветствовал «Мертвые души» — произведение, равное своей могущественной творческой силой эпическим поэмам Гомера, как бы восстанавливающее этот давно угасший и «униженный» последующим ходом литературного развития род героической эпопеи, униженный в особенности современной французской социальной повестью. В этом, для Аксакова, мировое и национальное значение гоголевской поэмы. Белинский встретил «Мертвые души» не менее восторженно. Но его восторг был, если можно так сказать, более конкретно-историческим. Он очень хорошо видел, что героического утверждения жизни, свойственного эпопее, в «Мертвых душах» нет и следа. «Непомерная быстрота» развития России выражается пока что не столько в утверждении ее идеальной национальной «субстанции», сколько в отрицании всего того, что эту «субстанцию» сковывает и искажает. И именно в таком отрицании — пафос «Мертвых душ» как произведения глубоко русского, национального, бесконечно самобытного, еще небывалого.

Необходимой частью огромной панорамы русской жизни стала в «Мертвых душах» Россия деревенская — не только помещичья, но и крестьянская — на страницы художественного произведения, пожалуй, впервые вышел крепостной русский мужик — «податное сословие», «ревизская душа». Впервые с такой зоркостью и остротой, с такой болью и такой мучительной и горькой иронией была явлена тягчайшая из российских социальных язв — язва крепостничества. Сделавши столь необычную аферу Чичикова по купле-продаже «ревизских душ» («мертвых», но ведь все равно что и живых) сюжетным стержнем повествования, обнаживши главное — всю неприглядную механику, весь вполне обычный цинизм такой купли-продажи, Гоголь поистине вложил пальцы в кровоточащую, незаживающую рану, разбередил самую страшную язву бытия самодержавной России — крепостное право, закабаление крестьян помещиками, превращение человека в вещь. Все это видел Салтыков с детских лет, но видеть — еще не значит мучиться и страдать этой раной, со-страдать «труждающимся и обремененным».

Но дело было не только в социальном, правовом неравенстве помещика и мужика, не только в безобразном аморализме, вопиющей безнравственности крепостнических отношений. Дело было даже не в мужицком протесте и ненависти — затаенных, спрятанных за внешней покорностью, или открытых, бунтовских, «пугачевских». До поры до времени самодержавное государство находило достаточно средств и сил, чтобы справляться с непокорными. Суть ведь заключалась и в полной экономической непригодности хозяйства, построенного на неисчерпаемой будто бы производительности «мужицкой спины». Крах такого хозяйства был исторически предрешен и неизбежен, какими бы хитроумными способами его ни пытались поддержать. Потому и возбуждали в русских умах, по слову Достоевского, «самые беспокойные мысли» «Мертвые души» — «поэма» о приобретателе Чичикове, строившем свое благосостояние на абсурде крепостного права и крепостной экономики. Можно предположить, что в таком же «беспокойном» духе уже с самого начала воспринял «Мертвые души» Салтыков, с младенчества свидетель «мистерий» крепостного права и всего «порядка» жизнестроительства маменьки Ольги Михайловны.

Трудно сказать, какую политическую экономию читал в лицее профессор Ивановский и касался ли он в своих увлекавших лицеистов лекциях «политической экономии» русского феодализма. Но, во всяком случае, умы были возбуждены, вопросы напрашивались сами собою и настоятельно требовали ответа.

Плачевное состояние русского крепостнического хозяйства, каторжная жизнь мужика, беспросветное существование «маленького человека» из городских низов, мелких чиновников; присущее самой мысли свойство — искать, анализировать, понимать — все это толкало русскую мысль на путь самого внимательного изучения и освоения плодов умственной жизни Западной Европы. Конечно, сопоставление русской действительности и действительности западноевропейской было возможно с учетом исторического опыта XVIII века, опыта беспримерной эпопеи борьбы с вторжением в Россию «двунадесяти языков» — армии Наполеона. Итог этой борьбы воспринимался как символ, как бесспорное свидетельство всемирно-исторического значения России, ее особого места в судьбах Европы, в судьбах мира. Отсюда у Белинского такой страстный интерес и собственная интерпретация немецкой философской мысли начала XIX века, идей ее гигантов — Шеллинга, Гегеля. Отсюда — с начала сороковых годов — его не менее страстное обращение к опыту политического и социального развития Франции после Великой буржуазной революции XVIII века, к идеям утопических социалистов.

Мышление Белинского исторично. Он противник утопий беспочвенных, он ищет исторического обоснования общественного идеала — идеала будущей гармонии и «полноты» человеческого существования. Мысль «разлагает» старые формы бытия «масс» и тем самым открывает путь к бытию новому. Надо понять, пишет Белинский в начале 1842 года, «что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу — и будет новая земля и новое небо...» (обычное для Белинского иносказательное наименование социализма).

В сознание русских читателей в это время все больше входят романы Жорж Санд, в которых пропагандировались социалистические идеи Сен-Симона и Пьера Леру, — Жорж Санд, в том же, 1842 году названной Белинским «Жанной д'Арк нашего времени, звездой спасения и пророчицей великого будущего».

Идеи французских утопистов, несомненно, имели обновляющий, революционный смысл, хотя сами они резко отрицательно оценивали политический опыт революции 1789 года, ограничившейся лишь сменой властителей, но не принесшей облегчения труженикам. Белинский же с огромной заинтересованностью изучает именно революционный, ниспровергающий, отрицающий политический опыт переворота 1789 года, деятельность Марата и Робеспьера.

Конечно, все это бурное кипение мысли Белинского лишь косвенно отражалось на страницах его статей. Но вспомним, что «мрачный лицеист» Салтыков начал посещать дом М. А. Языкова как раз в 1842—1843 годах, в то время, когда в кружке Белинского горячо обсуждались проблемы революции и социализма.

Каждая новая статья Белинского была гигантским шагом вперед. И вместе с великим критиком росли те, в чьи души и сердца «лилось» его полное страсти слово. Ведь известно, с каким огромным интересом встречалась каждая новая книжка «Отечественных записок» в литературных кругах, среди студентов, с каким нетерпеливым возбуждением разрезались листы, на которых печаталась статья Белинского.

Как и многие другие, скорбь, негодование и утешение находил Михаил Салтыков на этих листах. Но предметом этой скорби, этого негодования и утешения не могла быть и не была только лишь литература. Белинский, пусть непрямо, пусть прикровенно говорил об обществе, о той социальной действительности, которая так больно ранила Салтыкова с детских лет. И здесь с проповедью Петрашевского сошлась проповедь Белинского.

В декабре 1843 года Царскосельский лицей, будучи переименован в Александровский, покинул свое старое здание и свои сады в подгородной царской резиденции и обосновался в Петербурге, на Каменном острове, в бывшем здании Александровского сиротского дома. При этом он был перечислен из ведомства военного в ведомство гражданское. Занятия в Александровском лицее начались сразу же после рождественских каникул.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.