Ольга Волкогонова - Бердяев

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

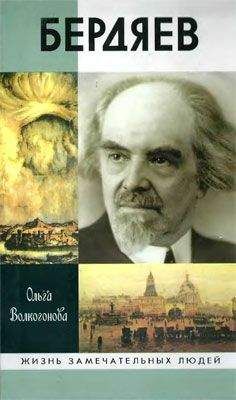

Описание книги "Бердяев"

Описание и краткое содержание "Бердяев" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена выдающемуся русскому философу Николаю Александровичу Бердяеву (1874—1948). Один из ярчайших представителей русского Серебряного века, философ с мировым именем, он до конца своих дней бился над разгадкой «вечных» вопросов человеческого бытия: о смысле жизни и смерти, о свободе и творчестве, об историческом предназначении России и существе «русской идеи». Его труды и поныне вызывают горячие споры: одни восхищаются ими, другие яростно критикуют, но равнодушным не остается никто. Автор книги рассказывает о непростом жизненном пути Бердяева, о людях, которые окружали его в России и эмиграции, о жизни Русского Зарубежья и, конечно, о его философских работах.

Трудно сказать, кто в этом союзе был ведомым, а кто — лидером. С точки зрения общественного признания ведущая роль принадлежала, без сомнения, Мережковскому, — десятки томов, многие из которых были переведены на другие европейские языки, выдвижение на Нобелевскую премию (которую, в конечном счете, вполне заслуженно получил не Мережковский, а Бунин, чей литературный талант несравнимо выше), роль одного из «духовных отцов» русского религиозного ренессанса начала века, зачинателя символизма в русской литературе. В то же время многие, хорошо знавшие Мережковских люди писали и говорили об огромном влиянии Зинаиды Николаевны на Мережковского. Вячеслав Иванов, например, был уверен, что «3. Н. гораздо талантливее Мережковского… Многие идеи, характерные для Мережковского, зародились в уме 3. Н., Д. С. принадлежит только их развитие и разъяснение»[64]. Поэт В. А. Злобин, много лет проживший вместе с Мережковскими в качестве литературного секретаря, в своей книге воспоминаний тоже подчеркивал, что руководящая, «мужская» роль в семье принадлежала Гиппиус[65]. Также считали Андрей Белый, Д. В. Философов, А. В. Карташев, другие. Сама Гиппиус несколько иначе оценивала свою идейную близость с мужем: «…случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д. С. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была встретиться на его пути. В большинстве случаев он ее тотчас же подхватывал (так как она, в сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу махровее, принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказыванием ограничивалась, я тогда следовала за ним»[66]. Так или иначе, союз этих людей стал источником оригинальной религиозно-философской концепции.

У истоков Религиозно-философских собраний стояли также Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940), близкий друг и соратник Мережковских, сотрудничавший в журналах «Мир искусства», «Новый путь» и др.; чиновник Синода и автор доклада «Русская Церковь перед великой задачей», задавшего тон собраниям, Валентин Александрович Тернавцев (1866–1940); Виктор Сергеевич Миролюбов (1860–1939) — редактор демократического «Журнала для всех». Одним из основателей течения нового религиозного сознания был и замечательный русский писатель Василий Васильевич Розанов (1856–1919) — скорее явление, нежели человек, как сказала о нем Зинаида Гиппиус. Бердяев же отмечал розановский «изумительный литературный дар». Сын ветлужского священника, Розанов прошел необычный и отчасти трагический религиозный путь. Православие для него было родной стихией с детства, но на рубеже веков в его творчестве появились новые темы: вопросы пола, попытка критики исторического христианства через призму Ветхого Завета, противопоставление радостного «вифлеемского» христианства — страдальческому «голгофскому». Именно в этот период он сблизился с Мережковскими, стал высказывать модернистские религиозные идеи. Его друг П. П. Перцов писал о Розанове: «…"новаторство" доставалось ему не даром. Долгое время он боялся этой своей "судьбы": он — такой "бытовик", человек крепкий сложившимися формами жизни, верный "дедовским" традициям; человек, любивший Страхова, славянофилов, консервативные типы жизни, а больше всего любивший ее спокойную, неизменную творческую мощь, ее глубокое русло, полное неиссякаемых сил… Ему ли оторваться от этого русла, стать в какую-то "оппозицию", когда он так не любил все "оппозиционное", весь пошлый шаблон всяческих "протестов"?»[67] Тем не менее не любивший всяческие протесты монархист Розанов оказался заодно с «мистическим революционером» Мережковским, когда организовывались Религиозно-философские собрания. На одном из собраний В. В. Розанов назвал современное ему христианство каменным, неживым и противопоставил ему живое Евангелие. Выступая на собраниях, он упрекал историческое христианство в том, что оно не сумело устроить земную жизнь людей и нарушало ветхозаветную заповедь — «плодитесь и размножайтесь» — своим аскетическим идеалом воздержания. Впрочем, умер Розанов, как и положено православному человеку, исповедавшись и причастившись.

Религиозно-философские собрания «нащупали» слабое место исторического христианства: его пренебрежение земной, плотской жизнью человека. «Неразрешимое противоречие земного и небесного, плотского и духовного, Отчего и Сыновьего — таков предел христианства»[68], — утверждал Мережковский. Он даже называл христианство «религией смерти» за проповедуемый тезис о необходимости умерщвления плоти. Получалось, что мир-космос, мир-общество, человек, сотворенный во плоти, со всей своей повседневной жизнью не входили в область исторического христианства; между духом и плотью образовывалась непреодолимая пропасть, окружающий мир воспринимался как безвозвратно падший. Мыслителей «нового религиозного сознания» это не устраивало: плоть так же священна, как и дух! Пути для «освящения плоти» предлагались самые различные — вплоть до введения нового церковного таинства первой брачной ночи. Разумеется, вскоре (в апреле 1903 года) собрания были прекращены по настоянию церковной цензуры. Но Религиозно-философские собрания, проходившие в Петербурге, стали заметным явлением в жизни всего российского общества. Уже упоминавшийся выше Перцов так описывал Религиозно-философские собрания: «Да, эти заседания памятны. Обширный зал был всегда битком набит народом. "Широкая публика" уже интересовалась этими темами. Провинциалы, молодежь, дамы — все как водится. Но главный интерес собраний был, конечно, в "очной ставке" представителей церкви — не только в рясах, но и в клобуках — с представителями интеллигенции, встрече двух лагерей, не встречавшихся по крайней мере с времен Петра (а до Петра какая была у нас "интеллигенция"?). Протопресвитер и царский духовник Янышев — и поэт-философ Н. М. Минский; рьяный архимандрит Антонин, глава духовной цензуры, который сжег бы, кажется (по его речам судя), на костре всякого инакомыслящего… — и рядом с ним рьяный "декадент", ницшеанец и "неохристианин" Д.С.Мережковский, об исключительном пророческом таланте которого не дают никакого понятия его сравнительно тусклые книги; бледный в черных своих облачениях, под черным куколем епископ Феофан — и изящно-парадоксальная в своей боттичеллиевской наружности поэтесса Гиппиус… Да, это были совсем особенные собрания и совсем особая обстановка»[69]. Многие деятели тех собраний еще до их начала получили широкую известность в литературном и художественном мире (Мережковский, Розанов, Гиппиус, В. Я. Брюсов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, другие), среди участников было немало духовных лиц — будущий патриарх Сергий (Страгородский), обновленческий деятель Антонин (Грановский), богослов протоиерей С. А. Соллертинский, духовник императора протопресвитер И. Л. Янышев и др. Собрания не были похожи на замкнутый кружок философов, обсуждающих отвлеченные вопросы. Многие доклады касались актуальных проблем того времени, вызывали широкий отклик. Ввиду интереса к собраниям было принято решение о публикации их стенограмм. Стенограммы начали печататься (с многочисленными цензурными изъятиями) в журнале «Новый путь» — начиная с № 1 за 1903 год. Правда, немного погодя после запрещения собраний (всего их было 22) последовал и запрет печатать протоколы. Ненадолго собрания спасло «честное слово» Янышева Николаю II, что на собраниях нет ничего преступного, но это была лишь краткая отсрочка.

Тем не менее начало было положено: мысль о необходимости «обновления» христианства обрела многих сторонников среди светской интеллигенции. Даже в марксистской среде появились «богоискатели» и «богостроители». «Богостроительству» отдали дань и знакомые Бердяева по ссылке — Богданов и Луначарский. (Резкую отповедь богостроителям дал в своих статьях Ленин.) Отец Василий Зеньковский в своем замечательном труде «История русской философии» писал: «Для русской жизни в XX веке характерно не только революционное движение в социально-политической области… не менее характерно революционное или реформистское движение и в религиозно-философской области. Это движение развивается под знаком "нового религиозного сознания" и строит свою программу в сознательном противопоставлении себя историческому христианству, — оно ждет новых откровений, создает (под влиянием Вл. Соловьева) утопию "религиозной общественности"»[70].

Самыми последовательными «неохристианами» были, наверное, Мережковские: они не раз писали о грядущей религии «Третьего Завета». Если Ветхий Завет был религией Отца, Новый Завет — религией Сына, то Третий Завет должен был стать, по их мнению, религией Святого Духа, своеобразным синтезом «правды о земле» (язычества) и «правды о небе» (христианства). «В первом царстве Отца, Ветхом Завете, открылась власть Божья, как истина; во втором царстве Сына, Новом Завете, открывается истина, как любовь; в третьем и последнем царстве Духа, в грядущем Завете, откроется любовь, как свобода»[71], — верили Мережковские. В своей знаменитой исторической трилогии «Христос и Антихрист» Мережковский пытался обосновать именно эту идею, показывая, что в истории человеческой культуры уже предпринимались попытки синтеза «земной» и «небесной» правд, но они не были удачными в силу незрелости человеческого общества. Мережковский писал о мистическом тождестве «правды плоти», нашедшей свое полное выражение в язычестве, и «правды духа», воплотившейся в аскетически понимаемом христианстве. Именно в будущем соединении этих двух правд — «полнота религиозной истины». Мережковские и Философов даже пытались создать «ячейку» церкви Третьего Завета. Если идея «нового религиозного сознания» получила довольно широкое распространение, то к плану о создании обновленной церкви большинство знакомых Мережковских относились скептически. Андрей Белый, например, иронично относил этот план в разряд «литературных бомб», взрывающихся только на страницах журналов, но отнюдь не в реальности, а Дмитрия Сергеевича называл «протопопиком нового сознания» и «головным резонером»[72].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бердяев"

Книги похожие на "Бердяев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Волкогонова - Бердяев"

Отзывы читателей о книге "Бердяев", комментарии и мнения людей о произведении.