Михал ТЫМОВСКИЙ и др. - История Польши

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "История Польши"

Описание и краткое содержание "История Польши" читать бесплатно онлайн.

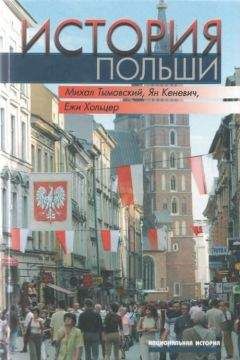

В книге известных польских историков изложена история Польши, начиная с X в. и до наших дней. Выйдя в свет впервые во второй половине 80-х годов, книга стала доступна самим полякам лишь в 1991 г. С тех пор она выдержала несколько изданий. Авторы обновили и дополнили текст книги специально для читателей России, чья историческая судьба на протяжении веков была тесно переплетена с польской историей. Книга снабжена картами и иллюстрациями[1].

На первой сторонке обложки: вид Кракова.

Россия и Германия сочетали антипольскую политику с дискриминацией католицизма. Со своей стороны, католическая церковь, до того не оказывавшая доверия заговорщикам-радикалам и склонная к поиску приемлемого для поляков компромисса с захватчиками, теперь вынуждена была оказать решительное сопротивление. Еще в 1863 г. негативно отнесшийся к восстанию архиепископ Варшавский Зыгмунт Щенсный-Фелинский выступил с осуждением репрессий, за что провел в ссылке 20 лет. После поражения восстания была уничтожена большая часть монастырей, взято под государственный контроль церковное имущество, а в 1867 г. польская католическая церковь была подчинена Римско-католической коллегии в Петербурге – учреждению, созданному по воле Александра II. С этим церковь не могла смириться. Апостольская столица разорвала отношения с Россией. Епископы отказывались повиноваться коллегии, особо строптивых священников депортировали в глубь России. Была также ликвидирована сохранявшаяся на востоке Королевства Польского униатская церковь, хотя ее тайная деятельность по-прежнему продолжалась. В начале 80-х годов, однако, произошло частичное примирение между Россией и Ватиканом, а вслед за этим давление на католическую церковь в польских землях России существенно ослабло. Петербург даже выразил согласие на избрание в 1883 г. нового архиепископа Варшавского, в недавнем прошлом ссыльнопоселенца – Винцентия Попеля. Вскоре, однако, произошло очередное ухудшение отношений между властями и католической церковью.

В польских землях Пруссии интенсивное наступление на польскую национальную идентичность и католицизм оказалось для властей безрезультатным. Архиепископ Гнезненско-Познанский Мечислав Ледуховский, который ради защиты интересов католической церкви и польской культуры был готов идти на сотрудничество с Пруссией, воспротивился принятию в 1873 г. законов, ставивших /354/ церковь в зависимость от государства. За это он провел два года в тюрьме, а потом вынужден был выехать в Рим. Преследованиям подверглись и многие другие епископы и священники, причем не только польские, но и немецкие. Католическая вера стала для поляков неотделимым элементом национального самосознания. Там, где национальная идентичность не успела сформироваться, особенно в Верхней Силезии, она складывалась на основе сохранения верности католическому вероисповеданию. Даже немецкое духовенство поддерживало деятельность, направленную на сохранение польского языка, чтобы оказывать влияние на большее число силезцев и противодействовать антикатолической кампании.

Методы «культуркампфа» привели к «полонизации» населения Верхней Силезии, и важную роль в этом сыграл местный деятель Кароль Мярка, с 1869 г. и до самой смерти в 1882 г. бывший редактором журнала «Католик». Полонизация означала приобщение к польской культуре; в меньшей степени она отражала национальное противостояние с немцами и самостоятельную политическую деятельность. Самосознание населения Верхней Силезии определялось конфессиональной, а не национальной принадлежностью. Иначе складывалась ситуация в Великой Польше, на территории Поморья и в Вармии, где поляки, как правило, исповедовали католицизм, а немцы – протестантизм. Национальные чувства усиливали религиозность, вера пробуждала патриотизм. Негативное для польского самосознания влияние «культуркампфа» сказалось лишь на Мазурах в Восточной Пруссии, где местное протестантское население, хотя и говорившее на одном из польских диалектов, но не обладавшее национальным сознанием, вместе с конфессиональными ценностями протестантизма усваивало и национальные немецкие черты, начиная таким образом отождествлять себя с немцами и отдаляясь от поляков. В конце 70-х годов XIX в. острота конфликта между властями и католической церковью сгладилась, и в следующем десятилетии постепенно наметился переход к компромиссу, однако в сознании поляков прусского государства принадлежность к католицизму еще долго оставалась основным признаком национальной самоидентификации.

Результатом «культуркампфа» стало в то же время оживление польской культурной и экономической деятельности. В польских землях Пруссии эти традиции восходили еще к 30-м годам. В 60-е годы, и особенно во время «культуркампфа» 70-х годов, идеи «органического труда» распространились в широких кругах. В городах развивалось кредитное вспомоществование, был создан Союз прибыльных /355/ обществ, которым в течение многих лет в качестве патрона руководил священник Петр Вавжиняк. Роль духовенства – единственной в польских землях Пруссии многочисленной группы образованных поляков – была чрезвычайно велика. В селах возникали крестьянские «земледельческие кружки», часто при помощи и руководстве помещиков и низшего духовенства. Патронат над ними был поручен представителю помещиков Максимилиану Яцковскому. Созданное в 1880 г. «Общество народных читален» стало позднее основой для создания публичных библиотек, и не только в Великой Польше, но и в других регионах Пруссии.

Берлин и Петербург обменивались заверениями в том, что, несмотря на растущие между ними противоречия, их объединяет общая польская опасность, о которой постоянно напоминал и Бисмарк. Он характеризовал деятельность поляков в самых черных тонах и подтверждал свои домыслы репрессиями. На новом этапе применялись и методы экономического давления. Так, был создан значительный денежный фонд, а в 1886 г. – Колонизационная комиссия, которая должна была выкупать польские помещичьи имения, разбивать землю на мелкие участки и заселять их немецкими колонистами. Это был отзвук популярной в немецком обществе идеи национального превосходства, а также результат крепнувшего немецкого национализма, целью которого на данном этапе стало расширение национальных притязаний во всех областях социальной жизни.

В антипольском наступлении не участвовал третий участник разделов – Австрия. После поражения в австро-прусской войне в 1866 г. и заключения соглашения с венграми правительство отказалось от германизации в австрийской части государства. Галиция в наибольшей степени была склонна к компромиссу и получила существенно больше привилегий, чем прочие провинции. Политика России и Германии вызывала у поляков беспокойство. Высшие и средние слои общества опасались также, что австрийцы смогут манипулировать недовольством сельской бедноты и боровшихся за национальное равноправие украинцев. Со временем польские политики отказались от стремления «обособить» Галицию, придав ей статус независимой области в федерации с Австрией. Определенное и несомненное влияние на этот отказ оказало развитие украинского национального движения и участившиеся межэтнические конфликты.

В 60–70-х годах Вена при помощи многочисленных правовых актов ввела так называемую галицийскую автономию. Круг деятельности этой автономии (ее дополняли и другие польские привиле- /356/ гии), административное руководство которой осуществляли галицийский сейм и Краевой отдел, был довольно ограниченным. Польский язык был введен в систему образования (включая университеты в Кракове и во Львове), а также был признан официальным в деятельности административных и судебных органов. В правительстве была учреждена должность «особого министра для Галиции» с правом голоса при обсуждении проектов законов, касающихся Галиции (польских министров в различных учреждениях и ведомствах было довольно много, дважды поляки становились премьер-министрами). Во главе администрации провинции Галиция стоял наместник, также поляк. «Министра для Галиции» и наместника назначал император по согласованию с группой польских депутатов венского парламента, называвшейся «польское коло» (т. е. «польский круг»).

Выгодная для поляков австрийская политика способствовала также существенному изменению позиции католической церкви. Если прежде она занимала лояльную позицию в отношении властей и принимала весьма скромное участие в национальной жизни, то теперь, не без влияния Ватикана, должна была стать оплотом гонимого польского католицизма в Российском и прусском государствах. В связи с этим символическое значение имело назначение в 1879 г. на должность епископа Краковского священника Альбина Дунаевского, который в течение нескольких десятков лет принимал активное участие в национальном движении. Важность этому решению придавало и назначение Дунаевского в 1890 г. членом коллегии кардиналов. Дунаевский был единственным кардиналом-поляком, который остался на родине, поскольку Владимир Чацкий и Мечислав Ледуховский представляли польские интересы в римской курии.

Галицийская автономия создала для поляков самые благоприятные условия со времени падения конституционного Королевства Польского. Хотя прошло уже полвека, лишь незначительная часть польского общества имела возможность пользоваться политическими правами. В галицийский сейм и венский парламент выборы проводились по куриальному принципу, т. е. голосованием отдельных групп согласно профессиональному и имущественному статусу. Подавляющее число жителей не имели права голоса, наиболее привилегированными были помещики и зажиточные горожане. В галицийском сейме заседали также «по должности» епископы и ректоры университетов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "История Польши"

Книги похожие на "История Польши" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михал ТЫМОВСКИЙ и др. - История Польши"

Отзывы читателей о книге "История Польши", комментарии и мнения людей о произведении.