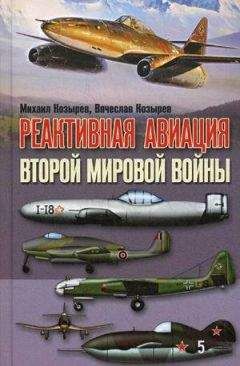

Михаил Козырев - Реактивная авиация Второй мировой войны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Реактивная авиация Второй мировой войны"

Описание и краткое содержание "Реактивная авиация Второй мировой войны" читать бесплатно онлайн.

Новая работа хорошо известных авторов серии книг по истории мирового оружия 30–80-х годов ХХ века посвящена разработкам летательных аппаратов с реактивными двигателями, проводившимся в период с 1939 по 1945 год. Описаны самолеты с ракетными, прямоточными, воздушно-реактивными и пульсирующими двигателями. Показано развитие конструкций самолетов с воздушно-реактивными двигателями компрессорного типа и т. д. Изложены особенности конструкций реактивных аппаратов и краткая история их создания.

Содержание проиллюстрировано подробными схемами и фотоматериалами.

В конструкции самолета максимально использовалось дерево, носовая часть фюзеляжа с гермокабиной отделялась от остальной части фюзеляжа перегородкой, для остекления кабины применялись три плексигласовые панели.

В первой опытной машине летчик сидел, но начиная со второй машины он располагался лежа. Температура и состав атмосферы в кабине поддерживались бортовым кондиционером. В аварийной ситуации вся носовая часть, прикрепленная к фюзеляжу четырьмя разрывными болтами, отделялась от него, после чего стабилизировалась автоматически выпускаемым парашютом. При достижении определенной высоты ложе вместе с летчиком выбрасывалось из кабины сжатым воздухом, затем открывался спасательный парашют.

В центральной части фюзеляжа располагались баки с топливом и окислителем, а также две инфракрасные фотокамеры, под фюзеляжем – посадочная лыжа. В хвостовой части фюзеляжа находились двигатель и костыль шасси.

Первые две опытные машины DFS 228 (V1 и V2), построенные в 1943 г., испытывались в безмоторном режиме, в качестве самолета-носителя использовался Do 217K. Заложенную серию из 10 машин DFS 228A-0 так и не построили до окончания войны. DFS 228V2 был уничтожен в Хёршинге в мае 1945 г. во время налета союзной авиации, а уцелевший DFS 228V1 захватили в Айнринге американцы. В июне 1946 г. машину вывезли в Англию и передали планерной фирме «Слингсби», которая использовала некоторые технические решения, примененные в DFS 228, при разработке собственного высотного планера T 44.

Характеристики DFS 228: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х ЖРД HWK 509А тягой 1600 кгс, размах крыла – 17,6 м и его площадь – 30 м2, длина самолета – 10,59 м, высота – 2,92 м, вес пустого – 1350 кг, взлетный вес – 4210 кг, максимальная скорость – 900 км/ч у земли и 700 км/ч на высоте 23 000 м, максимальная дальность полета – 1050 км, практический потолок – 25 000 м.

DFS 346

Проект высотного сверхзвукового разведчика в DFS разработали в конце 1944 г. Он представлял собой дальнейшее развитие самолета DFS 228, но со стреловидным крылом и двухкамерным ЖРД HWK 509 В-1. DFS 346 должен был подниматься в воздух аналогично своему предшественнику, а после выполнения задания осуществлять посадку на подфюзеляжную лыжу. Летчик располагался в гермокабине лежа, доступ в нее осуществлялся через выдвигавшийся вперед фонарь. Серийное производство самолета планировалось организовать на фирме «Зибель», к концу войны изготовили деревянный полноразмерный макет и начали сборку первого опытного экземпляра под обозначением Si 346.

После окончания войны в 1946 г. по указанию советского руководства в Германии построили три опытные машины под обозначением 346. Программу исследования характеристик самолета прекратили в 1951 г. после того, как третий опытный экземпляр потеряли во время летных испытаний.

Характеристики DFS 346: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х ЖРД HWK 509В-1 тягой 1700 кгс, размах крыла – 8,98 м и его площадь – 20,0 м2, длина самолета – 11, 65 м, высота – 3,5 м, вес пустого – 1425 кг, взлетный вес – 3200 кг, максимальная скорость – 2270 км/ч, практический потолок – 30 500 м.

Fi 166

Под руководством технического директора фирмы «Физелер» Эриха Бахема в 1940 г. началась разработка проекта вертикально взлетающего перехватчика Fi 166 Hohenjager («Высотный истребитель»). К декабрю 1941 г. были представлены два варианта проекта – Hohenjager I ближнего действия и Hohenjager II дальнего действия. Вертикальный взлет перехватчика в обоих вариантах осуществлялся с рампы, установленной на автомашине, что обеспечивало высокую мобильность этих средств противовоздушной обороны.

Hohenjager I представлял собой связку из модернизированной ракеты А 5 с ЖРД и одноместного самолета-перехватчика с установленным в его хвостовой части собственным ЖРД. При помощи ракеты самолет поднимался на высоту около 12 000 м, затем ракета сбрасывалась, а самолет переходил в режим горизонтального полета. Сброшенная ракета опускалась на землю на парашюте, после чего она могла использоваться повторно. Посадку перехватчик осуществлял на подфюзеляжную лыжу. Вооружение составляли две пушки, размещенные в корнях крыла.

Hohenjager II представлял собой двухместный самолет с двумя ТРД, расположенными в крыле. Экипаж состоял из пилота, который, кроме того, отвечал за радар (Spanner или Lichtenstein), и наблюдателя-радиста, который поддерживал контакт с наземным пунктом управления. Наведение с земли осуществлялось с помощью радара Wurzburg. Самолет, как и в первом варианте, выводился на высоту 12 000 м мощным ракетным двигателем, который сбрасывался после выработки топлива. Отработанный двигатель спускался на парашюте для последующего восстановления и повторного использования. После достижения боевого потолка пилот включал ТРД для осуществления дальнейшего полета. Ожидаемая продолжительность полета Hohenjager II составляла приблизительно 45 минут, что позволяло осуществить два или более отдельных нападений на вражеское формирование бомбардировщиков. Приземление самолета осуществлялось на подфюзеляжную лыжу.

Ни один из вариантов перехватчика не был принят, так как на начальной стадии ведения войны командование люфтваффе считало это излишним. Кроме того, рекомендуемые автоматические устройства наведения истребителя на цель еще не были доступны для применения в условиях эксплуатации.

Характеристики Hohenjager I: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х ЖРД тягой 900 кгс, площадь крыла – 36,5 м2, взлетный вес системы – 10 000 кг, полетный вес самолета – 5620 кг, максимальная скорость – 830 км/ч, практический потолок – 12 000 м, продолжительность полета – 5 минут.

Характеристики Hohenjager II: экипаж – 2 человека, силовая установка – 2 х ТРД суммарной тягой 775 кгс, площадь крыла – 43,0 м2, взлетный вес – 13 500 кг, полетный вес самолета – 5930 кг, максимальная скорость – 830 км/ч, практический потолок – 12 000 м, продолжительность полета – 45 минут.

Не 176

В 1935 г. технический департамент RLM обратился в Управление вооружений сухопутных войск (HWA) с просьбой оказания содействия в создании ракетного двигателя для самолетов, так как проводившиеся до этого на фирме «Юнкерс» работы с ЖРД не увенчались успехом. 27 июня 1935 г. в Куммерсдорфе состоялось совещание с участием представителей RLM, отдела управляемого оружия (Wa. Prw. 1) HWA (руководитель В. фон Браун) и фирмы «Юнкерс» (профессор Мадер и инженер Циндель), во время которого представители HWA продемонстрировали ЖРД с тягой 300 кгс, работавший на спирте и жидком кислороде. В результате договорились о создании ракетного истребителя-перехватчика с временем подъема на высоту до 15 000 м примерно в одну минуту и общей продолжительностью полета около 30 минут. На первом этапе работ должна была разрабатываться экспериментальная машина, на которой можно было установить ЖРД и испытывать его в полете в диапазоне высот до 3000 м.

В сентябре 1935 г. RLM подключило к этим работам фирму «Хейнкель». В соответствии с межведомственным соглашением «Юнкерс» дорабатывал под ЖРД HWA свои самолеты «Юниор» и А 50, а «Хейнкель» – свой самолет Не 112. Интересно посмотреть, как финансировались эти работы. Так вот, на работы с фирмой «Хейнкель» фон Браун запросил 200 тысяч марок и на работы с «Юнкерсом» – 30 тысяч марок. Заметим, что в 1935 г. покупка большой территории вблизи рыбацкой деревушки Пенемюнде на острове Узедом в Балтийском море, где затем развернулось строительство Ракетного центра HVP (Heeres Versuchanstalt Peenemunde) для совместной эксплуатации армией и люфтваффе, обошлась в 750 тысяч марок.

Работы с фирмой «Юнкерс» продолжались до сентября 1936 г. В результате испытаний самолет «Юниор» с ЖРД тягой 300 кгс так и не смог оторваться от земли, а испытания самолета А 50 сопровождались постоянными отказами, среди которых были два взрыва двигателя.

Фирма «Хейнкель» готовила для этих работ две свои машины – He 112V3 (заводской номер 1292, D-IDMO) под ЖРД Х. Вальтера, первый образец которого уже опробовали на самолете Не 72, и He 112V4 (заводской номер 1974, D-IPMY) под ЖРД HWA, за поставку которого отвечал В. фон Браун. Четвертую машину 23 июня впервые облетал в режиме планера заводской летчик-испытатель К. Генрих, после чего ее передали на завод для доработки и наземных испытаний с двигателем. В сентябре 1936 г. RLM приняло решение сосредоточить дальнейшие работы по ракетному самолету на фирме «Хейнкель». Поэтому после окончания 18 февраля 1937 г. стендовых испытаний Не 112 с двигателем было принято решение готовить самолет к летным испытаниям. Сравнительные летные испытания двух опытных образцов самолета, получившего обозначение He 112R, показали, что двигатель HWA развивал в полете всего половину от обещанной величины тяги в 750 кгс, а потреблял топлива почти в два раза больше, чем двигатель Х. Вальтера. К слову сказать, примерно в то же самое время проходил испытания самолет Fw 56, оснащенный одним из вариантов двигателя Х. Вальтера, а третий испытательный полет на этом самолете выполнил полковник Э. Удет, только что назначенный руководителем технического департамента RLM.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Реактивная авиация Второй мировой войны"

Книги похожие на "Реактивная авиация Второй мировой войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козырев - Реактивная авиация Второй мировой войны"

Отзывы читателей о книге "Реактивная авиация Второй мировой войны", комментарии и мнения людей о произведении.