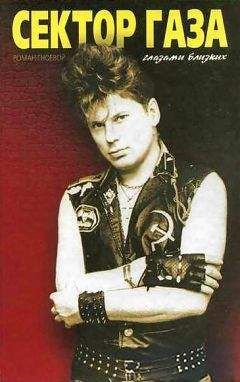

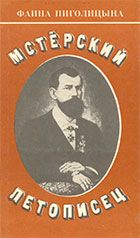

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

«Члены общества покровительства животных постоянно преследуют жестокое обращение с животными и частенько представляют к мировым судьям, члены же археологического общества не снабжены никакими уполномочиями к сохранению памятников древностей нашего дорогого Отечества. Представляю взгляд мой и мнение на усмотрение археологического съезда».

Академик Погодин выступил на съезде с большим докладом «Судьбы археологии в России». Он поведал всю историю археологии, назвал главных ее исследователей и разобрал их работы. Он тоже много говорил о необходимости защитить старину:

— Должны быть придуманы меры или указаны средства, как сохранить уцелевшее, как отыскать затерянное, как употребить в пользу науки найденное… Одно описание памятников бесплодно: нужно их объяснение, указание их отношений ко всему современному им порядку вещей.

Поэтому, подчеркивал Погодин, археолог должен прекрасно знать историю. Древняя Русь не хотела знать никакой мирской науки, думала только о спасении души, недооценивала свою историю. С Нестеровой летописью, например, Петр I познакомился за границей, переписал ее в Голландии, тогда как в России были лучшие ее списки. Древние документы в монастырях лежали «погруженные в глубокий сон». Теперь, когда к ним появился интерес, хранители испугались ответственности за плохую сохранность этих ценностей и принялись или припрятывать их подальше, или сбывать с рук, а то и вовсе уничтожать. Позднее письменные памятники научились хранить, а вещественные продолжали истреблять беспощадно, образа подправлялись, иконостасы перестраивались, старые окна расширялись.

Погодин отметил, что древности Владимира «нашли трудолюбивых писателей в г. В. И. Доброхотове и К. Н. Тихонравове». И еще раз упомянул Владимир:

— Издания некоторых статистических комитетов по обилию материалов имеют право на почетный отзыв, например, Владимирского, Ярославского, Нижегородского, Симбирского и Костромского.

Оказалось, что одним из первых провинциальных органов, обративших внимание на местную археологию, были «Владимирские губернские ведомости». Говорили, что владимирские Золотые ворота, памятник семисотлетней давности, «сохранился отлично», вспоминались валы Владимира, и Уваров свое выступление посвятил археологическим находкам на Владимирской земле.

Владимирцы сидели именинниками, их все поздравляли:

— Ну, владимирские, на всех заседаниях вас поминают!

— Диво ли?! Старина там на каждом шагу. Вашими стараниями да сохранена будет!

— Памятники, — продолжал Погодин на следующем заседании, — это не только памятники Петру I и Минину с Пожарским, — это и узкое окошко в церковной стене… линия в резных или лепных украшениях, какая-то дверь, лоскуток заскорузлой кожи… глиняная вещь или медный крестик… старый кирпич, — такие памятники в некоторых случаях более драгоценны, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье. Верные понятия об археологии отсутствуют часто в высших лицах, и в архиереях, и в губернаторах… Я сам видел, как в Кириллове монастыре, в святых воротах, заезжий маляр переписывал образ великой княгини Ольги. Из монастырей возами вывозились древние акты. Пергаментными листами заклеивались окна…

Он предлагал читать лекции по археологии в гимназиях, издать общедоступное обозрение предметов русской археологии, историческое описание примечательных городов. Предлагал платить «находчикам» старины вдвое «против вещественной цены металла».

Съезд ставил задачей «сблизить разрозненные пространством ученые силы». Ему это удалось. Голышев много друзей приобрел на этом съезде и будет потом с ними переписываться и встречаться.

На съезд крестьянина пригласили, но к устроенному в конце его «пиршеству» не позвали. Оно было только «для членов — сильных мира сего». Это задело самолюбие Голышева, но все-таки общее впечатление от съезда было прекрасным.

На съезде Голышев познакомился с нижегородским делегатом Александром Серафимовичем Гациским. Возвращались домой вместе. Оказалось, что обоим по тридцать.

— О, я на две недели вас старше, — смеялся Гацис-кий, — радуясь знакомству с молодым коллегой.

Гациский, так же как Голышев, печатал в своих «Губернских ведомостях» статьи по этнографии и археологии.

— Учеными делами можно нажить только котомку за плечами, — шутил он. — Вы в Нижнем бываете?

— Бываем, на ярмарку ездим.

— Так я живу на Студеной улице, в своем доме, номер восемнадцать, прошу пожаловать.

1869 год, начавшись для Голышева с награды серебряной медалью, принес ему еще множество благодарностей и подарков.

Путешествующему по России цесаревичу Александру Голышеву преподнес на Владимирской станции свои сочинения, и теперь, в благодарность за них, наследник прислал Ивану Александровичу золотые часы и древние шейные панагии с крестом. А брат его, великий князь Алексей, «глубоко сочувствуя постоянным и плодотворным трудам» Голышева «по подъему народной педагогики» и за поднесение «весьма редких лубочных старинных картин и брошюр», изъявил благодарность.

В октябре же пришли во Мстёру сразу две медали Голышевым: отцу и сыну — за их деятельность в обществе православного братства.

ГЛАВА 4 Переезд в новый дом

В июле во дворе пусто, да в поле, на грядках густо. Июль — грозник и сено-зарник, макушка лета.

Запахло и во Мстёре свежим, душистым сеном. Возы с крутыми боками сваливали у ворот, и вся семья, от мала до велика принималась укладывать, утрамбовывать сено в сенники, на сушилах.

И летом, в разгар сельскохозяйственных работ, не останавливались в слободе производства. Потому и справляли во Мстёре сенокос наемными рабочими, крестьянами из окрестных деревень. И в огороде в июле — страда. Полют

гряды, собирают ранние овощи. В какой огород ни загляни, с утра раннего белеют женские головные платки, спозаранку сверкают в бороздах голые пятки ребятишек. Да надо еще и в лес с лукошком сбегать. И уж тянет к вечеру из печи сладким запахом черничного пирога. Всю неделю в трудах праведных, спинушку не разогнешь, сто потов под палящим солнцем спустишь, а в субботу похлещешься в баньке березовым веничком, смоешь недельную тяготу и — бодро тело, весел дух. Открываются сундуки с девичьими нарядами. Выбирают девицы, какое платье надеть.

Когда хорошо работается, хорошо и отдыхается. С восьмого июля, с Казанской, начинались во Мстёре традиционные девичьи гулянья вокруг слободы.

В первый день гулянья положено было надевать платья хоть и новые, но — ситцевые, простенькие. Пусть рассмотрят парни девушек сперва в естественной красоте. На второй праздничный день девицы принаряжаются уже в кисейные платья, потом — в шерстяные. А уж дальше — по достатку — в самые лучшие и дорогие, в шелковые и штофные.

Лишь в конце гуляний допускалось это, по достатку, разнообразие. В первые же дни девушки, а туляли они «артелями», договаривались промеж себя, ка) ая во что оденется, чтобы ни одна не моглг обидеть, затмить своим платьем другую. И каждая боялась оказаться наряднее своих подруг.

Не только парни отправлялись посмотреть на девичьи гулянья, но и вся взрослая и старая Мстёра высыпала на улицы, шла за околицу и рассаживалась, кто где, вдоль прогулочной девичьей тропы.

Девушек и не выпускали даже на гулянье одних. Сопровождала их обычно замужняя женщина, родственница одной из девиц. Бывало, такую «соглядательницу» девушки и специально нанимали.

По шесть — десять девиц, в два-три ряда, молодежные компании фланировали вокруг Мстёры. Впереди, чуть поодаль, чтобы не мешать девичьим разговорам, шла «соглядательница». В первом, почетном, ряду, особенно справа, были места девиц познатней да побогаче, а уж следом шли остальные.

— Ой, гляньте, как девицы Киреевы созрели! — восклицали старшие мстеряне. — А Настасья-то Парамонова, словно маков цвет, расцвела.

И ползли молва да пересуды от скамейки к бугорку, на которых расселись зрители, от взгорка к лавочке.

Девичьи гулянья продолжались до самого Успеньева дня — до пятнадцатого августа.

А у Голышевых в августе — традиционный день офеней. До 850 000 картинок в год выпускало уже их заведение. Восемь человек работали в нем 240–250 дней в году. 182 дома, свыше 300 человек раскрашивали печатные картинки, в основном девочки и девушки от 10 до 20 лет. Большинство картинок Голышев рисовал сам: сюжеты из Ветхого и Нового заветов, аллегорическое изображение праздников, молитв.

— Мне Клариньку с собачкой, уж больно умильная парочка, — просил офеня Матвей Корягин, набирая картинок в дорогу.

Хорошенькая девочка с распущенными волосами и большим бантом гладила собачку. Любили крестьяне украшать стены такими головками. Эта картинка шла в паре с «Добрым товарищем»: в узорчатой рамочке — мальчик, похожий на ангелочка, сидел с кошкой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.