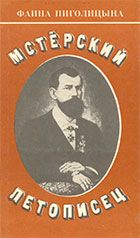

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Вечером Иван Александрович, вместе с Тихонравовым, пошли во Мстёру навестить стариков Голышевых.

Вынесенное имущество было цело, а дом сгорел почти дотла.

Татьяна Ивановна молча и тихо бродила по пепелищу, а Александр Кузьмич разбирал при свете свечи во дворе свои бумаги.

— Слава богу, все спасено. Я привожу в порядок бумаги, — сказал он удивленным гостям.

Татьяна Ивановна перешла жить в Голышевку, а Александр Кузьмич не захотел кланяться сыну, ушел, пока отстраивается дом, жить к дочери Анне.

А Иван Александрович сел писать статью «Значительные пожары в ел. Мстёре в 1734, 1832 и 1874 годах» и, сравнивая их, анализировал причины и последствия.

«Бедняки не в силах перенести постигшее несчастье, — писал он о последнем пожаре, — и слобода Мстёра долго, да и едва ли, устроится как было… если не поможет благодетельная благотворительность».

Иван Александрович принялся за новую большую работу. Решил выпустить альбом старинных пряничных досок, а в предисловии описать прощеное воскресенье, в которое пряники до сих пор были в большом ходу.

Масленица всегда на Руси была неделей веселья, а в последний ее день, воскресенье, все, проведя в полном веселии масленицу, приготовлялись к великому посту, шли к родственникам прощаться с масленицей, просить прощения за обиды, мириться.

Даже обедня в прощеное воскресенье заканчивалась пораньше, чтобы больше осталось у людей свободного времени. И сразу после обеда начинались в этот день во Мстёре хождения. С гостинцами шли старшие в семействах к волостному или другому начальству, родители — к учителям своих детей, дочери, вышедшие на сторону, — к своим родителям, крестники — к восприемникам, младшие — к старшим, и вообще близкие — друг к другу.

И делалось это непременно с пряниками. А то несли и калачи по пять — восемь фунтов, конфеты, изюм, чернослив да винные ягоды. В ответ крестные давали детям гривенники, а взрослых дарителей угощали водкой и брагой. При этом младшие старшим в ноги кланялись и говорили: «Прости христа ради».

— Раньше, бывало, к прощеному воскресенью все пекарни пряничными заказами завалены, — говорила

Татьяна Ивановна, — всю масленицу только и пекли пряники, да какие! Да и вообще пряников было много. Бывало, заплачет ребенок, ему уж пряничек суют: «Ванечка, не дать ли тебе пряничка?» Парни девкам на свиданиях пряники с надписями дарили: «знак любви», «знак верности», «знак уважения», «знак дружбы», «знак памяти», «кого люблю, того дарю…». А девицы припевкой отвечали:

Пришел ко мне миленький, Приносил подарочек, Петербургский пряничек…

Теперь уж не то, разве это пряники теперь, вот ране на санях развозили пряники, такие большие были…

К вечеру в прощеное воскресенье расчищались от снега дорожки на кладбище, и все шли поклониться праху земному своих родственников, — если давно человек умер. А ежели два-три года назад помер — то с причетами и приговорами плакали на могилах:

Мать сыра земля,

Ты раскройся,

Гробова доска,

Ты возьми к себе

И меня с собой.

А, болезный ты мой

Ясен сокол,

Сокровище мое красное…

А с другой могилы неслось:

Головушка моя бедная,

Сиротская, одинокая,

На плечах моих

Не держится,

Тебя, сердечного, поминаючи…

Наслушавшись рассказов Татьяны Ивановны о «бывалошных» пряниках, Иван Александрович решил ими заняться.

Подтолкнула как-то находка. Слава о нем, как собирателе всяческой старины, уже и до Вязников дошла. Так, гостил Иван Александрович как-то у родственников жены, а тут сосед их зашел и, узнав, что в гостях у них тот самый Голышев, который старинные вещи собирает, предложил зайти посмотреть одну печатную доску.

Иван Александрович тут же пошел. Доска действительно была древняя, полусгнившая, явно пряничная, с незамысловатым рисунком.

— Гляньте, тут написано что-то, — говорил хозяин доски. — На чердаке я ее нашел, давно, видать, валялась.

По краю доски и вправду шли какие-то буквы. Голышев попытался прочитать, но получалась бессмыслица.

— Я тоже пробовал разобрать, да не вышло, — продолжал хозяин. — Можа, ключ какой потайной имеется.

Иван Александрович купил эту доску и долго потом пытался расшифровать надпись, но так и не сумел. Скорее всего это был просто орнамент из букв. Но с тех пор Голышев стал разыскивать и коллекционировать старинные печатные пряничные доски, заказывал их офеням.

Но больше всего нашел прежних досок в тех же Вязниках. Пользовались когда-то известностью вязников-ские пряники. И хоть слава их давно прошла, доски кое-где отыскивались. Кое-кто ими и до сих пор пользовался и продавать Голышеву наотрез отказался.

Тогда-то и появилась у него мысль издать атлас рисунков пряничных досок. Сохранить хоть внешний вид этих отживающих старинных памятников.

Он выпрашивал интересные доски на время, срисовывал рисунок, литографировал его. А потом составил «Атлас старинных пряничных досок Вязниковского уезда Владимирской губернии».

«…В старину и еще в не очень глубокое отдаленное время пряничные, особенно местные, произведения заключали первостепенную важность и в богатом и в бедном дому, когда не было быстрых путей сообщения и скорого привоза разнообразных товаров», — писал Голышев.

Узорчатые пряники были известны еще при князе Владимирском. В русских былинах говорится: «учали добры молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими».

Позднее, как рассказывают документы, пряники видели и на царском столе.

Известно, как однажды великому князю Владимиру Александровичу преподнесли ржевский пряник, который называли «молена», весом в один пуд и тридцать футов. Он был в полтора аршина длиной, в один аршин шириной и в полтора аршина толщиной. Его многочисленные орнаменты и двуглавый орел посредине были украшены цветным сахаром и позолочены.

Существовало множество рецептов пряников. Пресные пряники были светло-желтого цвета, тонкие и легкие.

Кислые, на заквашенном тесте, — толстые и тяжелые, темно-коричневого цвета, и напоминали коврижки.

Пеклись пряники в огромных печах, преимущественно на картофельной патоке с прибавкою меда, разных приправ и любимых в старину гвоздики и корицы; рисунки испещрялись разными ягодами.

Богатые обычно покупали кислые пряники, а бедные — пресные. Для богатых пеклись и специальные, дорогие пряники, так называемые одномедные, в которых было много меда.

Пряники очень любили раскольники. Они имели свои доски с рисунками и готовили пряники наряду с брагой, медом и мореным хмельным напитком, имевшим название м е д о к-в а р е н о к.

Голышев рассказывал, как мстёрские старообрядцы во время пребывания во Мстёре владимирского архиерея, поднесли преосвященному большой пряник на блюде, ходатайствуя при этом об устройстве во Мстёре единоверческой церкви.

Старообрядцы, отмечал он, исстари отдавали предпочтение пряникам: в деревнях, в некоторых селениях употребляли еще и пряничные орехи — испеченные из пряничного теста маленькие шарики или нарезанное маленькими кусочками тесто.

Такими пряничными орехами, по выходе замуж, молодая оделяла гостей.

Были среди резчиков пряничных досок не только ремесленники, а и настоящие мастера. Они старались увековечить свое имя и вырезали его в виде инициалов на пряничных досках. Например, вязниковский купец Петр Гагаев ставил на пряниках буквы П. Г. Другой вязниковский пряничник писал на прянике: «1824 года, месяца июня 5 дня резал вязниковский купеческий сын Иван Николаев Черникеев».

«Судьба старинных пряничных досок самая печальная, — отмечал Голышев, — и самые пекари почти уничтожились, а с ними вместе большие паточные заводы…»

В альбоме, кроме исторической справки о русских пряниках, помещены оттиски и рисунки старинных пряничных досок 1750, 1776 и 1781 годов, найденных в Вязниковском уезде.

«Атлас рисунков и старинных пряничных досок» был отпечатан всего в пятидесяти экземплярах, но принес Голышеву большую известность.

Центральная печать скоро откликнулась на издание:«Мы… должны ценить труд и энергию таких почтенных деятелей, как г. Голышев, которые не теряют свое время в праздности или пустоте провинции, а посвящают его собиранию и изданию интересных образчиков старинной нашей бытовой обстановки».

Но был в рецензии и яд: «…рисунки его должны исполняться несколько более умелою и художественною рукою. В настоящее время они обличают очень не великое умение рисовальщика, бросающееся в глаза незнание перспективы и тушевания…»

Под конец автор рецензии призывал Голышева посмотреть, «как подобные издания делаются заграничными любителями отечественной древности, как они ничего не приукрашивают, ничего не прибавляют и не изменяют, но также ничего не убавляют и не искажают…».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.