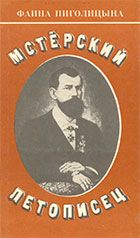

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Под конец автор рецензии призывал Голышева посмотреть, «как подобные издания делаются заграничными любителями отечественной древности, как они ничего не приукрашивают, ничего не прибавляют и не изменяют, но также ничего не убавляют и не искажают…».

Рецензент не уразумел, что рисунки придуманы и сделаны не Голышевым, Голышев их только копировал с разваливающихся старинных досок.

«Убедившись в тщетности моих усилий достать в Петербурге и в Москве Ваши издания, любопытные и весьма интересующие меня, — писал Ивану Александровичу граф Путятин, — обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбой известить меня, где оныя могут быть приобретены. Особенно желательно бы мне было сделаться обладателем оттисков с пряничных досок».

Великий князь Владимир Александрович за «новый труд по отечественной археологии» прислал Голышеву бриллиантовый перстень с изумрудом. «Его императорское высочество» великий князь Алексей Александрович пожаловал «за интересные в археологическом отношении труды» вызолоченным кубком с подносом. Великие князья Сергей и Павел подарили свои кабинетные портреты в бронзовых, вызолоченных, украшенных императорскою короною рамках, с подписью: «за поднесение атласа с пряничных досок».

Иван Александрович опять рассылал свое новое издание по знакомым и знатным людям бесплатно. Тихо-нравов давно советовал ему посылать свои издания, по экземпляру, в исторические журналы. «Но я полагал, что Для этого нужна особая протекция или близкие отношения и знакомство, — вспоминал Голышев, — а без того и другого боялся впасть в ошибку, подвергнуться строгой критике или насмешке над нашими жалкими и убогими умственными провинциальными выдумками… но как-то пришла минута, я по сообщенному мне адресу

К. Н. Тихонравовым препроводил на имя редактора «Русской старины» свои сочинения…»

Редактор петербургского журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский быстро откликнулся:

«Я уже успел с ними ознакомиться и вполне признаю как их основательность, так и несомненную пользу д. я изучения отечественной старины. Труды, подобные Вашим, посвященные изучению местных древностей, бесспорно, должны лечь в основание всей науки отечественной археологии. Желаю Вам дальнейших успехов в почтенной деятельности Вашей».

А немного спустя «Русская старина» писала в своем обзоре «трудов по отечественной истории и археологии во Владимирской губернии»: «Исследователь старины своих родных мест, составитель «Атласа», побуждаемый похвальною любознательностью, обратил внимание на предмет, совершенно новый в области археологии: пряники в быту русского народа… Мысль сохранить в потомстве оттиск древних пряничных досок вполне счастливая…»

ГЛАВА 8 «Памятники старинной русской резьбы по дереву»

Дмитрием Александровичем Ровинским Голышев познакомился еще на первом археологическом съезде. Погодин, обозревая археологию России, упомянул Ровинского как автора «Истории русских школ иконописания до конца XVIII века», опубликованной в «Записках» императорского русского археологического общества. Иван Александрович заинтересовался этим ученым, друзья познакомили их.

Ровинскому было тогда уже сорок четыре года, но он только входил еще по-настоящему в науку. Москвич, он закончил Петербургское училище правоведения, вернулся в Москву, занимался профессиональной работой, стал губернским прокурором, потом сенатором, участвовал в ряде реформ, завоевал репутацию прогрессивного и гуманного человека, а на досуге занимался историей искусств и археологией.

Этому способствовала его дружба с историком, исследователем московских древностей Иваном Михайловичем Снегиревым, вместе с которым обходил Ровинский все московские урочища, научился от профессора Московского университета методам исследования старинных памятников.

Очень помогло гуманитарному самообразованию Ровинского прекрасное «древлехранилище» профессора Московского университета, историка Михаила Петровича Погодина, его родственника. В собрании Погодина было почти семьсот листов русского лубка, но сам он писал книги о другом, потому и предложил своему молодому родственнику заняться народными картинками. И советовал коллекционировать «именно русское, потому что его и не берегут, и не собирают». Вот почему Голышев — издатель лубка — заинтересовал Ровинского, но он тогда все свободное время отдавал работе «Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии художеств», и современные картинки были отложены до лучших времен.

И только спустя пять лет после съезда и знакомства Ровинский написал Голышеву: «Мил. Государь! Позвольте просить Вас уступить мне 1 экземп. брошюры Вашей о лубочных картинках и 1 экз. атласа рисунков со старинных пряников; деньги по Вашему назначению будут тотчас же высланы. Ваш покорный слуга…»

Ровинский тогда жил уже в Петербурге и очень порадовал Ивана Александровича своей просьбой и обещанием купить атлас, расходы по его изданию опять были немалые, а покрыть их было нечем: все заинтересовавшиеся изданием вельможи предпочитали, чтобы автор атласа подарил его им.

Голышев тут же послал брошюру и атлас Ровинскому, и тот скоро откликнулся: «Искренно благодарю Васьза присылку мне Вашего прекрасного издания о пряниках. Деньги 4 р., по Вашему назначению, по-моему слишком дешевому, прилагаю при сем. Позвольте мне подарить Вам экземпляр моего словаря рус. портретов на слоновой бумаге (в продаже таких не было)». Так началась переписка и дружба их, продолжавшаяся потом до самой смерти Ивана Александровича.

«В настоящую минуту я печатаю большую книгу о русских лубочных картинках, будет не менее 100 листов, — писал Ровинский в 1874 году своему новому другу. — Предполагаю к книге сделать атлас с копиями, точь-в-точь, древних лубочных картин (таких мне нужно на д е р е в е более 200).

Если бы мне вздумалось приложить к некоторому числу экземпляров (напр, к 50, всего полагаю напечатать 200 экз.) Ваши оттиски пряников, почем бы примерно могли Вы мне доставить точно такие отпечатки, как в Вашем издании?»

Голышев пишет в ответ огромное письмо, благодарит за «Словарь русских гравированных портретов»: «За подарок этот я не знаю как и благодарить Вас, — тем более такие руководства для меня дороги, что здесь нет никакой возможности не только что-либо подобное приобрести, но и видеть. У меня есть Ваше же исследование «Русские граверы», которое мне подарено В. Е. Румянцевым. Эти вклады драгоценны для науки».

И, осчастливленный вниманием, он пишет Ровинскому: «Удостойте принять для Вашей библиотеки» — и шлет свои «Древности Богоявленской церкви».

С просимыми Ровинским отпечатками с пряничных досок вышло затруднение. «Доски я брал, — писал Голышев, — на время (на что имел маленький расход) и потом… возвратил их владельцам». Однако он собирается снова взять доски и заверяет Ровинского, что тот может рассчитывать на его «слабое содействие, если будет надобность». А на заданный Ровинским вопрос о медных досках шлет ему в письме целое свое исследование о них.

Почерк у Ровинского был исключительно неразборчивым, и Голышевы обычно вдвоем расшифровывали письма, часто не все понимая.

— Ишь чего захотел вельможа, — говорил Иван Александрович жене, — прежние медные доски, особливо с предосудительными подписями. Да таких теперь и не найдешь, все уж в металл переплавили, а те, что есть, все уже с исправленными подписями, и в основном духовного содержания.

У него было десять таких медных досок, приобретенных в свое время у Логинова, еще прежней гравировки, на зеленой меди, без крепкой водки, служивших для печатания больших картин на четырех склеенных листах писчей бумаги. Он с них печатал, переводом на камень, и теперь.

Была у него еще одна медная доска, двулистовая, «Мыши кота погребают», но уже с исправленными подписями. Она по дозволению цензуры печаталась еще у Логинова.

Иван Александрович описал все эти доски Ровинскому. И тот ответил: «Покорнейше благодарю Вас за обязательный ответ» — и просил прислать ему по одному отпечатку со всех логиновских досок и с имеющихся деревянных.

В июне 1874 года исполнялось пятнадцать лет пребывания Ивана Александровича Голышева в статистическом комитете. Он написал отчет о своей деятельности и представил Тихонравову, одновременно выступил на заседании комитета с докладом: «О значении изданий статистического комитета по археологии и археологический отдел музея комитета». Музей насчитывал уже до Двухсот предметов. Для него наконец нашли помещение — в одном из залов губернской гимназии, а потом — в Дворянском доме.

Московское археологическое общество отмечало в своих «Трудах»: «…мы не можем не занести с особым удовольствием в библиографический раздел нашего журнала радостный факт, что в последнее время археология начала входить в круг занятий некоторых из наших губернских статистических комитетов». Отмечалось, что во «Владимирских губернских ведомостях» немало «драгоценнейших сведений о памятниках Владимирской губернии», но и что «шесть городов и шесть лиц дело делают, а остальное, громадное большинство, если и производит, то весьма немного».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.