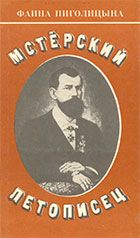

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

На бедных офеней, в зимнюю пору, часто бывает жалко смотреть: в трескучие морозы, одетые в лохмотья, с обмороженными лицами, насквозь прохватываемые ветром, их фигуры свидетельствуют слишком красноречиво об их горькой доле. Недаром у таких торгашей часто покупают и хорошие господа, и зажиточные купцы — та же милостыня!»

На очередной сессии земского собрания гласный Голышев сделал заявление об облегчении правил книжной торговли для офеней. Земство поддержало его и ходатайствовало по этому делу перед правительством, но оно «не было уважено, и облегчения офеням не последовало».

Огромный успех «Атласа рисунков с старинных пряничных досок» окрылил Голышева. Всей душой отдается он теперь русской старине, поискам исчезающих предметов. Больше всего страдали, вплоть до исчезновения, деревянные изделия. Ими в первую очередь и занялся теперь Иван Александрович. Он ходил по деревням и древним городам, зарисовывал резьбу на старых избах, деревянных церквах. Собирал через офеней и старинщиков резные деревянные изделия. Изучал литературу по резьбе на дереве.

Эпиграфом к новому альбому «Памятники старинной русской резьбы по дереву» Голышев взял слова Погодина: «Памятники в некоторых случаях гораздо более драгоценны, нежели золотое монисто или серебряное ожерелье».

Еще в четырнадцатом веке резьба на дереве была у русских любимым искусством. Резьбой украшали храмы, хоромы внутри и извне. В церкви многое было деревянным и резным: иконостасы, иконы, запрестольные образа и кресты, обручальные венцы, паникадила, богослужебные сосуды, подсвечники и лампады для свечей, киоты, аналои, фонари, священнические кресла.

На резьбу накладывали грунт из левкаса и покрывали золотом, серебром или раскрашивали по орнаментам разноцветными красками.

Татьяна Ивановна опять встревала с воспоминаниями.

— У зажиточных-то, бывало, — светелка над воротами, летняя горница то бишь; а ее уж, как сказочный теремок, отделают. Тут и фамилию домохозяина напишут да орнамент какой пустят. И ворота все размалюют непременно. Иной рисунок вырезанный раскрасют, а то положут на светлое железо, так оно дюже красиво просвечивает. И ставенки, и наличники — яко в сказке.

Иван Александрович отправлялся к местному плотнику-художнику. Изба у него была прямо как музей: божница в красном углу — глаз не оторвать. Своими руками сделанные шкапчики-поставцы, резные полицы, лавки с опушками. Хозяин милостиво разрешал Голышеву делать зарисовки. Льстило мастеру, что его художества собираются вставить в книжку.

В разных местах находил Иван Александрович то жбан, то старинную солоницу, гребни для пряжи льна, веретена.

«Пожары… равнодушие к отечественным памятникам, — писал он, — и по большей части невежественное с ними обращение, во имя того, что резьба, по мнению многих, никуда не годна, металлического веса в ней нет, что можно было бы продать в лом», приводят к их гибели.

В церковных описях он встречал отметки: «по негодности предано сожжению», «за ветхостью сожжены», «преданы огню». «Огонь является бичом истребления древностей, — с горечью замечает он, — и по совершившимся случаям и по доброй воле людей».

— Ты про дуги да упряжь не забудь, — напоминала ему Татьяна Ивановна. Очень радостно было ей, что сын с таким почтением относится к «бывалошному».

— Что означает конек, который непременно на крышах ставят? — спрашивал Иван Александрович у матери.

— Раньше говаривали: «В кобылью голову счастье», — поясняла Татьяна Ивановна. — Древние наши предки на крыше не деревянные конские головы пристраивали, а настоящие, в качестве жертвоприношения богам, таким образом просили у богов дождя или солнца.

Предисловие в альбоме Голышев заканчивал словами: «Дорого сохранить в изображениях всякое народное русское создание, что сохранилось и уцелело до нас и еще не погибло окончательно». В альбоме было двадцать листов рисунков автора.

Опять через своих столичных знакомых Иван Александрович послал новый альбом царствующим особам. И те скоро откликнулись с благодарностью «за труд», «имеющий целью сохранить памятники драгоценной старины русской, в рисунках предметов народного творчества». Великие князья Сергей и Павел прислали автору золотые часы с надписью. Редактор «Русской старины» Семевский писал: «Исследование это исполнено с обычным всем Вашим трудам тщанием и займет видное место в литературе отечественной археологии». Директор министерства иностранных дел, барон Бюлер, отмечал, что издание «весьма замечательно в археологическом и художественном отношении». Редактор журнала «Древняя и новая Россия»

Шубинский откликнулся на дар: «Искренне благодарю Вас за любезное внимание ко мне… С величайшим удовольствием напишу отзыв о Вашем издании. Дай бог, чтобы полезная и делающая Вам честь деятельность Ваша не ослабевала, а постоянно расширялась».

А барон Богушевский писал: «Ваши издания для нас, археологов-горожан, чистые клады… Мы, археологи, должны благодарить бога… давшего Владимирскому краю такого деятеля, каков Вы… Удивительная деятельность Ваша, удивительная потому, что Вы сами, без посторонней помощи и при самых неудобных обстоятельствах, создали из себя почтенного и полезного археолога, да притом еще не археолога пустячного… а серьезного изыскателя сведений об археологии народа столь великого, а еще главное — народа, имеющего такую будущность, каков русский православный народ».

ГЛАВА 9 «Памятники деревянных церковных сооружений»

Складного ядрового мыла два косяка также две кадочки огурцов и вишен два бочонка ведерных пришли в Москву все конечно немедленно и не ожидая о том впредь к себе нашего указу», — читал Иван Александрович послание 1733 года владельца Мстёры Головкина к старосте Василию Фатуеву. «Значит, в старину славились не только владимирская вишня и клюква, — думал Голышев, — но и огурцы хороши были».

Другой акт был требованием помещика прислать четыреста ведер оброчного вина, «за оное вино с каждого гнезда денег по двадцати одному алтыну по две деньги с мирского совету положили».

В 1876 году Голышев публикует в «Губернских ведомостях» статью о старинных актах. «Старинные акты, — пишет он, — открывающие нам дела давно минувших дней, приносят неоспоримую пользу для истории разных местностей… жизнь прошлого, с ее хорошей и дурной стороной. К сожалению, сохранилось уже немного старинных актов… если и попадаются иногда рукописи, то благодаря какой-либо случайности, если что-нибудь пролежало незамеченным и ускользнуло от злодейских рук. Судьба таких рукописей самая незавидная…». Каждый акт — кусочек прошлой жизни. Акт 1705 года повествовал об истязании крестьян деревни Осинки Вязниковского уезда: «Староста Купре-ян Васильев, собрав многолюдство скопом нарядным дело сконьми и спищальми… приезжали под вотчину Государя моего под деревню Осинки нощным временем воровски… и… таскали били и увечили смертным боем…». Другой указ мстёрскому «укащику» требовал «оброчных и других денег» за вымощенный в Москве князьями Ромодановскими каменный мост. И грозили князья своему старосте: «а буде ты… вышеозначенных оброшных и всякого сбору денег на вышеписаный срок к нам в Москву не пришлешь и за ту твою неприсылку доправлен с тебя будет штраф, не малой и с приказу переменен будешь беспременно».

И в каждом почти номере «Владимирских губернских ведомостей» Голышев продолжал публиковать статьи: «Заметки о сохранении отечественных древностей», «Живописное и иконостасное заведение в ел. Мстёре», «Капустник в слободе Мстёре», «Старинные деревянные резные кресты», об упадке холуйских ярмарок, появлении парохода на реке Клязьме, о дамской швейной мастерской в Вязниках и по-прежнему — регулярные заметки-наблюдения о погоде.

Перестали появляться в газете статьи его учеников. Иван Александрович вспоминал:

«К сожалению, мои старания и заботы не оправдались: после нескольких попыток питомцы мои не пошли далее. Особенно заботился я о моем племяннике; из него не было пути: в молодых летах, в 1876 г., он утонул, купаясь хмельной. Один только, бывший тогда купцом, Н. Г. Доб-рынкин, по моему предложению избранный в члены статистического комитета, был прилежным деятелем».

Сам Голышев, подводя в 1878 году, в связи с сорокалетием, итоги своей общественной работы, писал, что с 1861 года опубликовал во «Владимирских губернских ведомостях» 103 статьи по статистике и этнографии, 43 — по истории и археологии, 107 — из современной хроники, 80 старинных актов. Итого: 338 публикаций только в губернской газете. «Для музея статистического комитета принесено в дар: старинных вещей, рисунков, этнографических предметов и своих сочинений — 84; и 28 литографированных рисунков для изданий комитета в 6400 экземплярах». В Московское археологическое общество подарено 64 разных предмета, в географическое — 47. Московское общество любителей духовного просвещения выбрало его в действительные члены, императорское русское археологическое общество — в члены-сотрудники. Не сумев быть на последних археологических съездах «по материальным соображениям», он принимал в них участие своими научными изысканиями, изданиями и выставками предметов старины.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.