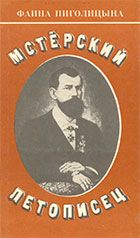

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

6 декабря 1876 года умер Александр Кузьмич Голышев. В последнюю неделю перед смертью отец с сыном помирились. Иван Александрович ежедневно навещал отца. Александр Кузьмич «осознал свои ошибки», мирно расспрашивал сына, как идут торговые дела, а перед уходом его всякий раз говорил: «Прости меня христа ради».

Александра Кузьмича похоронили с почестями. Сын написал некролог, отметив, что отец сорок лет честно вел книжную торговлю, основал первую в губернии литографию, создал православное братство и девять лет был его попечителем, значительную сумму потратил на украшение Богоявленского храма, намерен был расписать его и изнутри…

На сырной неделе, по четвергам, молодые мстёрские девушки, одевшись в хорошие платья, собравшись по двое, по трое, везли на салазках на Мстёрку полоскать белье. Кухарки и работники в этот день отдыхали. Даже девушки из богатых семей, которые никогда дома не имели дела с корытом, в этот день не стыдились черной работы.

Это были своеобразные смотрины девушек. Разряженные, склонялись они в тот день над прорубью, встряхивали над водой кружевными оборками. Множество мстерян, особенно парней, кружась, как обычно, в масленичном катанье по слободе, специально проезжали возле полоскаль-ни, чтобы полюбоваться на девушек.

Мыли и полоскали тут, у мельницы, круглый год. По субботам, когда топятся бани, стирали белье, а потом сотни салазок волочили его к полынье, которая даже крещенские морозы не замерзала.

Три года назад, во время январской оттепели, лед обломился, и восемь женщин с салазками и бельем оказались в ледяной воде. Крику было на всю Мстёру. Те, что побойчее, быстренько выбрались из воды, а те, что позамешкались, потом заболели.

Иван Александрович вспомнил сейчас про этот случай, проезжая мимо праздничного девичьего полоскания на масленице.

Он возвращался из Владимира и вез новое свое издание — альбом «Памятники деревянных церковных сооружений».

Альбом получился замечательный: двадцать одна ли тография рисунков деревянных церквей, сделанных им во Владимирской округе. Одна другой краше.

Он испытывал огромное наслаждение, перерисовывав эти ветхие и, в большинстве своем, потом скоро погибшие деревянные церквушки.

Можно было издать и просто иллюстрированный аль бом. Но Голышев написал еще и сопроводительный текст изучив опять много всяких исследований «об искусстве русских издавна по части изделий из дерева». Голышев писал, что первые две деревянные церкви на Руси были построены еще до крещения Владимира. В летописи за 945 год говорилось: «А хрестеяную русь водиша родъ в церкви святаго Ильи, яже есть надъ ручаемъ…»

После крещения Руси греческое церковное зодчество оказало в основном влияние на каменные христианские постройки. А в деревянных церквах и часовенках «удержалось русское зодчество».

Основою деревянной церкви служил сруб избы, «к коему прирубался алтарь и крыльце», «над островерхим кровом приделывали шейку с главою, увенчанною крестом».

Церкви эти обычно строились жителями одной городской улицы или селения и назывались «обыденными».

В «Требнике Петра Могилы» описывался образ закладки такой церкви. Когда приготовляли подлоги, бревна для церкви, то звали епископа или иерея, и он трижды ударял в среднее бревно, «олтарное», глаголя: «Начинается дело сие во имя Отца и Сына и Святаго духа…» И называлось имя святого, в честь которого закладывалась церковь.

Стены церквей рубили «в присек», «в лапу» и «в замок». И были те церковки маленькие, низенькие и назывались «церквицы». Часто вмещалось в такую церквицу не более семи человек. «Кругла яко столп и не широка только сажени единыя со олтарем внутри», — так описывается новгородская церковка XVII века.

По селениям и дорогам полно было часовенок, «особливо по перекресткам, под именем то крестов, то пятниц».

Был на Руси обычай ставить большие деревянные кресты на проселочных дорогах. Устанавливали их на местах, где находили убитых или скоропостижно умерших. Родители, у которых умер ребенок, водружали такие кресты на всех перекрестках округи, чтобы потом «иметь детей в живых». А зажиточные ставили кресты на сельских трактах «и для лиц здравствующих», и для продления жизни. При этом приговаривали: «святые преподобные отцы наши Абросим и Ефим и Кирило, святый прекрасный Иосиф, спасите и сохраните и помилуйте от болезни сия раба Божия…». Далее произносилось имя, ради продления жизни которого хлопотали. «…Прогоните трясавиц к отцу своему сатане дияволу…».

Древняя деревянная церковь была простенькой. Позднее к ней стали пристраивать приделы, трапезные, притворы, ходовые паперти под навесом, звонницы. Умножались и украшения, состоявшие из резных полотенец, прилепов, князьков, баляс и других вычурных порезок и выборок, кои отличались особенною затейливостью, замысловатостью и причудливостью, согласно с местным вкусом».

Лес использовали для постройки церкви разный: сосновый, пихтовый, еловый, лиственный, дубовый. И основы были уже не только квадратные, а и прямоугольные, и круглые, и «кресчатые», без углов, «в замок», И «одне становились на подклетях, другие на стульях». Одни — с входным крыльцом, другие — с прирубленною папертью под навесом, «где стаивали женщины и повинные епитимье». И кровли были разные: двух- и четырехскатные — и покрывались деревянного чешуею или тесом. Верх рубили «бочками» и «городками», над коими возвышались главы: от одной до тринадцати. И ставили церковь так, чтобы «отовсюду видимо бысть, аки зерцало».

Голышев видел и полуразрушенные, темные деревянные храмы из кругляша или дуба, с неотделанными мрачными стенами и закоптелыми образами, с крошечными, несимметрично расположенными окнами, с низкой, покривившейся колоколенкой.

Ему хотелось взять под защиту эти отживающие, неповторимые деяния своих предков. Но что мог сделать он? Одно: писать. И Голышев писал статьи, выступал, где возможно, защищая эти церковки от уничтожения. Но удалось ему сохранить только вид этих церквиц для потомков в своих рисунках-литографиях.

Погост архидьякона Стефана он рисовал дважды: в 1877 году и в 1878-м. Два храма стояли на крутой возвышенности, создавая вместе с холмами, горами и вековыми деревьями живописный уголок.

Церковь во имя пророка Ильи близ села Карачарова и города Мурома была построена в 1629 году, в царствование Михаила Федоровича. Во времена мора, бывшего при царе Борисе Годунове в 1601, 1604 годах, сельские жители, опасаясь заразы, хоронили всех умерших в общей могиле на временном кладбище в лесу. И на месте моровой могилы позднее и соорудили эту церковку.

А часовенка, близ того же Мурома, была построена там, где лежало когда-то тело святого князя Михаила, убитого муромцами в 1192 году.

Князь Михаил Константинович был послан с «немногими людьми» к Мурому «для увещания». Муромцы заманили неопытного молодого князя в город, якобы для мирных переговоров, и убили его, а тело выбросили за город.

Отец убитого, князь Константин Святославович, «по осаде» взял Муром, похоронил сына «со псалмы и песнь-мы и с подобающею честию» и соорудил деревянную церковь пресвятой богородицы. А на месте, где лежал убитый

сын Михаил, поставил божницу, или часовенку, с шатровым верхом.

Опять разослал Иван Александрович альбом своим друзьям и царствующим особам. И опять косяком пошли во Мстёру награды: бриллиантовый перстень с рубинами, золотой перстень с аметистом и бриллиантами, золотой перстень с бриллиантовым вензелем — от царствующего дома, золотая медаль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте, большая серебряная медаль «За ученые труды по археологии».

ЧАСТЬ 5 Осознание своего пути 1878–1896

27 января 1878 года Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова. 1 февраля в Ростове-на-Дону был убит шпион Никонов. 25 февраля в Киеве было совершено неудавшееся покушение на прокурора Кот-ляревского.

31 марта в Петербурге перед зданием окружного суда состоялась большая демонстрация в защиту Веры Засулич. Суд, под председательством А. Ф. Кони, оправдал девушку.

Александр II был взбешен таким приговором. Он увеличивал и усиливал жандармскую полицию.

Создан был институт полицейских урядников, в помощь становым приставам, «для надзора сотских и десятских на местах». Должность урядника была введена и в сельской местности. В крупных городах завели тысячи коннополи-цейской стражи.

В 1879 году убийства и покушения продолжались. В Петербурге, по предложению графа Шувалова, провели поголовную проверку живущих. Столичная полиция вооружилась револьверами.

Министр внутренних дел собрал журналистов и поучал их «в грубой менторской речи». Редактор «Русской старины» М. И. Семевский сравнил это с тем, как в старину какой-нибудь полупьяный городничий трепал какую-либо непотребную девку, «так и статс-секретарь… отвалял в своей непотребной речи русскую печать».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.