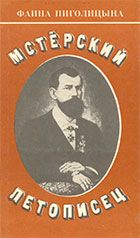

Фаина Пиголицына - Мстерский летописец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мстерский летописец"

Описание и краткое содержание "Мстерский летописец" читать бесплатно онлайн.

Герой этой повести, крепостной крестьянин Иван Александрович Голышев (1838–1896), жил в слободе Мстёра Владимирской губернии — центре иконописи и офенства. Потомственный иконописец, он открыл в глухой Мстёре первую сельскую литографию и стал издавать народные картинки (лубок), помогал Н. А. Некрасову распространять через коробейников его знаменитые «красные книжки» для народа. Собрал огромный материал по старинному русскому быту, тщательно его описал, издал одиннадцать альбомов, более тридцати книг и брошюр и опубликовал около 600 статей в газетах, в том числе во «Владимирских губернских ведомостях».

Книга иллюстрирована литографиями И. А. Голышева, звучит в ней и живое голышевское слово: автором использованы его «Воспоминания», статьи, письма.

Московское археологическое общество отмечало в своих «Трудах»: «…мы не можем не занести с особым удовольствием в библиографический раздел нашего журнала радостный факт, что в последнее время археология начала входить в круг занятий некоторых из наших губернских статистических комитетов». Отмечалось, что во «Владимирских губернских ведомостях» немало «драгоценнейших сведений о памятниках Владимирской губернии», но и что «шесть городов и шесть лиц дело делают, а остальное, громадное большинство, если и производит, то весьма немного».

Голышев был одним из самых активных членов владимирского статистического комитета. За пятнадцать лет работы в нем Ивану Александровичу было выражено сто двадцать официальных «признательностей». Он считал. Эти «признательности» были для него важнее денежных доходов. Снова владимирские и петербургские друзья Голышева хлопотали о награждении Ивана Александровича, и хлопоты удались. По представлению губернского училищного совета «за отличия неслужебные» по министерству народного просвещения Ивану Александровичу Голышеву была пожалована золотая медаль для ношения на шее на Станиславской ленте. В хлопотах о награждении была большая доля нового владимирского губернатора, председателя статистического комитета Иосифа Михайловича Судиенко, относящегося к Голышеву с большим уважением.

Медали Голышев очень обрадовался. «Награда эта, — писал он, — для меня была приятна особенно потому… что я, бывший крепостной человек и крестьянин, мог иметь лишь серебряные медали и не мог получить золотой».

С первой, в раннем детстве, поездки с отцом на Холуйскую ярмарку помнил Иван Александрович лесную часовню на глухой поляне Шуйского тракта, невдалеке от перевоза через Клязьму. Она поразила тогда его стоящей в полутьме огромной белой фигурой угодника Николая Чудотворца с большим мечом в руках. Под ногами угодника был желтый ящик для монет-приношений.

«Один вор запустил было руку в кружку с подаяниями, а обратно-то и не вытащит. Как ни крутил, не отпускает кружка руку. Так и сидел, пока люди не пришли да не освободили его», — рассказывал отец.

Пошаливало немало проходимцев в этом глухом местечке. И один помещик, Толмачев, решил перенести образ Николая Чудотворца в церковь близлежащего погоста. «Перенес он, это, угодника, — рассказывал отец, — а утром — глядь, нет уж его в церкви. Пошли в часовню, а образ — там, на прежнем месте».

«А я другое слыхал, — включился в разговор ехавший на ярмарку ковровский мужик, — один офеня, сказывают, позарился на образ, украл да и ослеп сразу. Так год цельный искали угодника, пока этот слепой не подбросил его обратно. Вернул он, это, Николая Чудотворца на место и прозрел сразу».

Часовня эта разрушалась теперь, и зарисовать ее Иван Александрович отправился вместе с женой.

Заглянули в погост Нередичь Никольский, лежащий в полутора верстах от часовни, нашли священника. Тот еще порассказал им всяких легенд о часовне, все их он записывал в церковную летопись.

«Раньше бывало, — жаловался священник, — большие вклады делали в ту лесную часовенку, и деньги шли на процветание церкви. А теперь не только вклады, а и малые приношения разворовывают. Так вот по ночам проходимцы стали могилы раскапывать. А уж в часовне-то Николая Чудотворца мы чево только не делали, чтобы образ лихоимцы не терзали, аж решетку ставили. Все одно найдут, как побезобразить. Совсем ветхая стала часовенка, да и отремонтировать не на что. Однажды и саму церковь чуть не ограбили, глухая сторона, особливо зимой».

Голышев написал о часовне Николая Чудотворца сначала в губернской газете, потом поместил эту статью вместе с рисунком в «Трудах» статистического комитета, а затем выпустил отдельной брошюрой, тоже с рисунком-литографией, сохранив, таким образом, для потомков вид и историю этого удивительного памятника русского деревянного зодчества.

В том же десятом выпуске «Трудов» поместил Иван Александрович свое большое исследование об офенях. Об офенях он писал несколько раз в газету, собрал и опубликовал словарь офенского языка. Говорил в газете о бездорожье, мешающем офеням, выступил с докладом о коробейниках на заседании статистического комитета. В 1875 году Ивана Александровича избрали уездным и губернским гласным. На первой же сессии уездного собрания он выступил с докладом о недостаточности содержания учителей и вообще о необходимости улучшения народного образования.

Доклад Голышева «встретил полное сочувствие». Земское собрание ассигновало, в результате, на дело народного образования, вместо отпущенных ранее на 1875 год трех с половиной тысяч рублей, на новый год — 8740 рублей, то есть на пять с лишним тысяч больше, и учителям было повышено жалованье.

В одном из следующих заседаний Голышев выступил с докладом в защиту офеней. Положение их становилось все тяжелее и тяжелее. Прежде они торговали свободно. Потом с них стали требовать удостоверения в благонадежности и неподсудности, взятые у волостных правлений. Теперь требовали особых свидетельств от уездных исправников. Голышев писал: «Офени попали в такое положение, что их сначала обирали за написание прошений и выдачу удостоверений в волостных правлениях, а потом у уездных исправников канцеляристы».

В традиционный августовский день у Голышевых собралось намного меньше коробейников, чем бывало прежде.

— Далеко топерь, Иван Лександрыч, не уйдешь, — жаловался Матвей Корягин. — Сколь порогов обил?! Сперва, как надобно, уплатил вперед все подати, заплатил за написание прошения, потом — за само удостоверение, потом еще уездных канцеляристов да исправников одарил. Одним словом, ублажил старшину и старосту, десятского и сотского, писаря и урядника. И что же? Свидетельство дали только на наш уезд и на один год. Что же я тут наторгую? И попробуй, без удостоверения, выйди к соседям!

— Я уж попробовал летошний год, — поддержал его молодой офеня Петр Горячкин. — У меня тоже только на наш уезд была бумага, а я пошел на Урал. Думаю, не у каждого же, поди, ее спрашивают. И пробирался-то маленькими деревеньками, обходя подале места, где становые. Да куда там. Думается, они нарочно нас выискивают, чтобы ободрать. Сперва-то это я подачками по-мирному от них отделывался, да только смотрю, уж самому ничего не остается, ну и отмахнулся от одного станового да дале пошел. Так он меня — за шкирку да в участок. А там весь мой короб перетормошили, что им приглянулось — себе забрали, написали какой-то протокол да еще говорят: скажи спасибо, что весь товар не конфисковали, продашь — на штраф накопишь, который на тебя наложил мировой судья.

— А тебе на сколько удостоверение выдали? — спросил подошедший в конце разговора коробейник Тимофей Ларичев.

— На год.

— Так тебе еще повезло. Мне только на семь месяцев. А одному вон в Юрьевском уезде на три дня только дали.

— Да как же так? — зашумели, заволновались все.

— А вот так. На сколько вздумают, на столько и выдадут.

— Заплатишь поболе, так и получишь.

— Так закон надо поглядеть.

— Шустрый больно. Так тебе этот закон и показали. Этот коробейник был прав. Закон, ограничивающий

торговлю офеней, о сроках, на которые нужно выдавать удостоверение, не упоминал, то есть свидетельства могли быть и бессрочными. А местные власти пользовались безграмотностью офеней. Ведь многие из них и читать-то не умели. Такому и ткнут в нос постановление, на, мол, гляди: приказ правительства; он и верит, и не верит, а поделать ничего не может. Ну, мыслимо ли офене в каждом уезде новое свидетельство выправлять?! Да и кто его там даст, кто удостоверит его личность? А без дальней дороги не только барыша нет, а и тоска душой овладевает. Дальняя дорога, с новыми людьми и местами, это, пожалуй, самое привлекательное для офени в торговле. До Туркестана и Владивостока кое-кто доходил, а некоторые и границу России пересекали, забирались в Сербию, Болгарию, Румынию.

Голышев писал в губернскую газету, возмущаясь издевательствами над офенями: «…сами-то досмотрщики очень мало понимают. Нам известен случай, что один становой, да и не в глухой какой-нибудь губернии, а в бойкой местности, термин «кустарная промышленность» понимал в смысле древесных пород и отчислял его чуть ли не к розгам…»

«Что остается делать бедняку преклонных лет, с детства привыкшему к своей промышленности, теперь лишенному всяких средств вести свою торговлю, как не просить милостыню, — возмущался Голышев. — И как легко такому человеку из хорошего превратиться в негодяя и, падая все ниже и ниже, дойти и до преступления. Если всмотреться поближе в образ жизни как мелких, так и зажиточных офеней, то окажется, что их торговый труд далеко не легок. Сколько их гибнет в далеких странствиях от непомерных трудов, сколько их грабят по дорогам, убивают. Про них подлинно можно сказать: скитальческие косточки, в каких местах вас нет!.. Сколько их выселялось отсюда вследствие некормилицы матушки-земли, вынуждающей покидать родное гнездо и все свое достояние: дом, усадьбу, землю.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мстерский летописец"

Книги похожие на "Мстерский летописец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фаина Пиголицына - Мстерский летописец"

Отзывы читателей о книге "Мстерский летописец", комментарии и мнения людей о произведении.