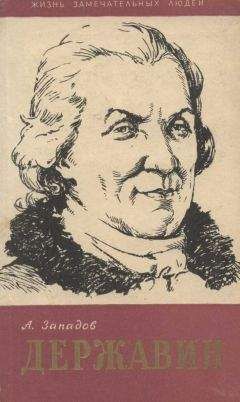

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

Вокруг Зубова крутилось немало врагов Державина. Но, зная о благосклонном отношении князя к поэту, они обыкновенно воздерживались от клевет. Другое дело — бывшие друзья. Эти любят бросаться на абордаж. Вот и Николай Фёдорович Эмин нашёптывал Зубову, что талант Державина поистрепался с годами и расхваленная ода «На взятие Измаила» не выдерживает истинно просвещённой критики! Зубов был равнодушен к литературоведческим спорам, но мог скуки ради посмеяться и над Эминым, и над Державиным. О ворчании Эмина стало известно Державину — и он предложил бывшему своему помощнику выступить в печати с открытой критикой. Эмин уклонился: ораторствовать по углам легче, чем анализировать стихи в настоящей статье, которую прочитают ценители литературы. Вот так и рождаются крылатые строки: «Враги нам лучшие друзья».

Не ошибёмся, если заключим: Державин старался не замечать неприглядных сторон зубовского всевластия. Между тем другие современники оценивали князя Платона чрезвычайно строго. Например, острослов Ростопчин сравнит Зубова с «мальчишкой, осмеливающимся представлять из себя Нерона, которому трепещущий сенат воскуряет фимиам». В глазах скорых на расправу ценителей литературы доброе имя Державина-правдолюба пошатнулось.

Но недолгая эпоха Зубова завершилась рыданиями князя Платона над телом императрицы. Эти слёзы впечатлили даже Павла! Он не решился наказать князя, столь искренне страдавшего… Но, конечно, Зубов потерял политическое влияние, лишился привилегий, даже собственность у него отгрызли. Отныне никому из поэтов и златоустов не приходило в голову слагать панегирики в честь Зубова. Кому нужны вчерашние властители? От Державина ждали изящных и своевременных намёков на глупости Зубовых. Самое время обрушить шквал сатиры на недавнего диктатора, на его скупость, легкомыслие, солдафонство. Но тут-то и проявилось достославное упрямство «мурзы»:

Ах, нет! Не те и не другие

Любимцы прямо суть небес,

Которых мучат страхи злые,

Прельщают сны приятных грез;

Но тот блажен, кто не боится

Фортуны потерять своей,

За ней на высоту не мчится,

Идёт середнею стезей

И след во всяком состояньи

Цветами усыпает свой…

«К сочинению сей оды повод был следующий: по восшествии на престол императора Павла, когда у гр. Зубова отобрана команда, то будучи при дворе, кн. С. Ф. Голицын упрекнул автора той одой, которая <…> на взятие Дербента Зубову сочинена, сказав: что уже теперь герой его не есть Александр и что он уже льстить теперь не найдёт за выгодное себе; оному ответствовал, что в рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину, что его сердце чувствует. „Это не правда, — ответствовал Голицын, — нынче ему не напишешь“. — „Вы увидите“. Поехав домой, сочинил сию оду в то время, когда Зубов был в совершенном гонении, которая хотя и не была напечатана, но в списке у многих была, несмотря на неблагорасположение императора к Зубову». Не без гордости вспоминает Державин эту историю: на вызов Голицына он ответил достойно. В те времена независимость уже ценили и её приметы носили как ордена.

В новой зубовской оде нам дороги блёстки интеллекта: Державин умело пророчествовал. Получились напевные, гармоничные стихи, согретые напряжением мысли:

Учиться никогда не поздно:

Исправь поступки юных лет;

То сердце прямо благородно,

Что ищет над собой побед.

Смотри, как в ясный день, как в буре

Суворов твёрд, велик всегда!

Ступай за ним! — Небес в лазуре

Ещё горит его звезда.

Это, несомненно, самые известные строки «валериановой» оды. И ещё один повод для гордости: Державин предсказал новое возвышение Суворова.

ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА

Россия — страна зимняя. Цветущим летом нам не превзойти красот Италии, а с русской зимой ничто не сравнится, кроме русской весны.

И вот однажды весной — а именно, в последний день марта, когда солнце уже воевало со льдами, «императрица, окончив обыкновенные свои государственные упражнения, вышла в Эрмитаж попользоваться вешним воздухом и посмотреть Неву, которая вскоре открыться долженствовала, увидела вдали потонувшего человека, тотчас приказала лакеям помочь ему, и вытащили девицу, которую насилу привели в чувства».

Екатерина прямо с балкона принялась расспрашивать «бедную охтянку» и прознала о её горькой судьбине. Девчонка осталась сиротой, в наследство получила только образ Спаса, который пришлось заложить после похорон отца.

«Императрица, похваля её за усердие к вере и за благодарность к родителям, тот же час приказала принесть ей всю одежду на приданое, которое называется вено, сыскать из служащих при дворе жениха, и тут же её помолвила, дав награждение деньгами и всё нужное для свадьбы и для заведения дома», — приметил Державин.

Всё это напоминало сказку: чудесное спасение, неожиданная награда, красавец-жених и свадьба в финале. Императрица, верно, ощущала себя доброй феей. История умалчивает о том, как сложилась семейная жизнь спасённой девушки. Это дело десятое. Для легенды главное — чудесное вмешательство императрицы в жизнь подданной. Екатерина знала: из таких сюжетов рождаются легенды, которые живут веками. И Державин поспешил встать у истоков легенды.

Стихотворение называлось «Провидение»:

Возвысила свой глас царица

И бросила свой светлый взор.

Уже хитон, белейший снега,

И ферязи драгие ей

Несут, и на челе высоком

Златая лента возблистала,

Монистом грудь, — и в дар ещё

Готовят ей богато вено;

В дверях жених, и Смерть где злилась,

Там торжествует днесь Любовь.

Строгий Львов посчитал безрифменные стихи напрасной затеей: «Если ты намерен представить, так уж потрудись, завостри их рифмами». Намёк прозрачный: Державин так торопится угодить монархине, что даже не утруждает себя подбором рифм… Лишь бы поскорее подольститься! Но Державину нетрудно было найти более пышный повод для лести и за рифмами дело бы не стало. А он искал материал для непринуждённой песни об императрице — и ухватился за трогательный эпизод, в котором и весенний снег, и монаршая милость к простой девушке.

А НЫНЧЕ ПЯТЬДЕСЯТ МНЕ БИЛО…

Во дни болезни Катерины Яковлевны и в первые месяцы после смерти любимой Плениры Державин с невиданным пылом слагал стихи. Раньше у него случались кратковременные приступы вдохновения, а теперь — целый год его утешали рифмы. После пятидесяти вдохновение обыкновенно покидает поэтов, а Державин всё сильнее ощущал себя поэтом, всё острее чувствовал природу русского языка… В излюбленном ироническом тоне он сложил оду «Мой истукан». Знаменитый Рашет изваял два бюста: самого Державина и Катерины Яковлевны, они стояли рядом, возле дивана — там и родились размышления о славе, о власти:

Без славных дел, гремящих в мире,

Ничто и царь в своём кумире.

Ничто! и не живёт тот смертный,

О ком ни малой нет молвы,

Ни злом, ни благом не приметный,

Во гробе погребён живый.

Но ты, о зверских душ забава,

Убийство! я не льщусь тобой:

Батыев и Маратов слава

Во ужас дух приводит мой;

Не лучше ли мне быть забвенну,

Чем узами сковать вселенну?

В «Истукане» Державин припомнил и дни пугачёвщины, когда ходил на киргизцев и освобождал пленных. Тем сражением Державин гордился по сию пору. Здесь рождается немало литературных ассоциаций: вспоминаются и «Борис Годунов», и «Моцарт и Сальери», и «Красное и чёрное», и «Преступление и наказание». Всё это так далеко от Державина, но проклятый вопрос — «Тварь ли я дрожащая или право имею?» — у Державина предчувствуется. Проговорился он и о главном противоречии государства Российского: к власти мы относимся как к святыне и в то же время осознаём, что политика греховна. Быть может, смысл всеобщего преклонения перед монархом в том, что он, взяв на себя грех власти, избавил от него других? Придёт время — и об этом напишет Хомяков. А в 1794 году Державин, знавший о бремени власти не понаслышке, пропоёт:

Злодейства малого мне мало,

Большого делать не хочу;

Мне скиптра небо не вручало,

И я на небо не ропчу…

«Истукан» — из тех стихотворений, в которых голос Державина звучит чисто, а мысль обретает ясные формулировки, так и просящиеся в книгу афоризмов. Чего стоит финал оды:

Что слава, счастье нам прямое —

Жить с нашей совестью в покое.

Эти строки мог бы процитировать Достоевский в эпилоге к раскаянию Раскольникова. «Истукан» — это, несомненно, атрибут язычества. Не случайно на Руси православной почти не было скульптурных памятников! Но разве можно огульно вычёркивать из жизни всё, что создано в языческие времена и связано с дохристианскими представлениями о назначении человека? Державин и не думал отказываться от вечных «древнеримских» доблестей. Он ведь не отказывался от своего истукана, поглядывал на него не без наслаждения и в будущем не сопротивлялся, когда скульпторы хотели его увековечить. Но не отмахивался и от конфликта между славой и смирением…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.