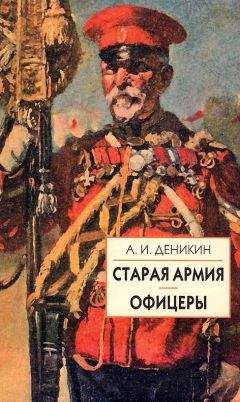

Антон Деникин - Старая армия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Старая армия"

Описание и краткое содержание "Старая армия" читать бесплатно онлайн.

Два выпуска книги «Старая армия» (1929 и 1931 гг.) посвящены различным аспектам жизни Русской Армии с 90-х годов XIX века до Первой мировой войны. В воспоминаниях кадрового офицера предстают яркие картины жизни и быта военной среды — от юнкерского училища до Академии Генерального штаба, от службы в артбригаде в захудалом местечке на западной границе Империи до военных смотров в столичном Петербурге. Очень ценными представляются наблюдения автора о взаимоотношениях Армии и общественности накануне революции 1905 г. и Великой войны. Отчуждение образованного слоя русского общества от Армии обернулось впоследствии непоправимой трагедией для всей страны.

«В течение второй половины августа (Деникин употребляет старый календарный стиль, советские авторы — новый. — А.К.) под нашими ударами, оставляя пленных и орудия, Воронежская группа Селивачева уходила на северо-восток. Окончательное ее окружение не состоялось только благодаря пассивности левого крыла (3-го корпуса) Донской армии», — пишет Деникин в «Очерках Русской Смуты»{154}, и советские авторы, естественно, смягчая краски, также вынуждены признать: «…Группа Селивачева в середине сентября перешла к обороне на позициях, с которых 15 августа начала контрнаступление»{155}.

Звучащие в книгах Деникина намеки, очевидно, отражали внутреннюю уверенность Антона Ивановича, о которой современный эмигрантский историк Н. Н. Рутыч-Рутченко пишет (к сожалению, не указывая источник своих сведений): «Генерал Деникин считал, что его (Селивачева. — А.К.) отравили, подозревая в сочувствии к белым и в измене»{156}. Скорее всего, мы никогда уже не узнаем, каковы были основания для таких умозаключений: они непосредственно связаны с проблемой инфильтрации советских штабов белогвардейскими разведчиками, а положительные свидетельства на этот счет по понятным причинам должны были не только засекречиваться (причем обеими сторонами), но и попросту не подлежать длительному хранению. С другой стороны, дополнительный свет на «дело Селивачева», как отмечает Рутыч, проливают письма Ленина, обеспокоенного срывом «августовского контрнаступления».

«Связи с Селивачевым не установили, надзора за ним не установили, — выговаривал Председатель Совнаркома члену РВСР С. И. Гусеву, — вопреки давнему и прямому требованию Цека (ЦК РКП(б). -А.К.).

В итоге и с Мамонтовым застой, и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня на день — помните, эти рисуночки Вы мне показывали? и я сказал: о противнике забыли!!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы (начальники дивизий. — А.К.) изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делал. Надо лучших, энергичнейших комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь»{157}.

В тот же день и на ту же тему Ленин пишет Председателю РВСР Троцкому и членам РВС Южного фронта Л. П. Серебрякову и М. М. Лашевичу:

«Политбюро Цека считает абсолютно недопустимым, что Селивачев остается до сих пор без особого надзора вопреки решению Цека. Настаиваем на установлении связи хотя бы аэропланом и на посылке к нему Серебрякова во что бы то ни стало и немедленно, комиссаром при Селивачеве. Поведение начдивов в районе вторичного прорыва крайне подозрительно. Примите героические меры предотвращения.

Политбюро поручает т[оварищу] Сталину переговорить с Главкомом и поставить ему на вид недостаточность его мер по установлению связи с Селивачевым и по предотвращению подозрительной небрежности, если не измены, в районе вторичного прорыва…»{158}

«…На объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП (б) было решено командировку Л. П. Серебрякова к В. И. Селивачеву отменить», — указывают, правда, советские комментаторы{159}, как будто снимая напряженность, которой проникнуты письма Ленина, но умалчивая при этом о примечательном обстоятельстве: письма были написаны 3/16 сентября 1919 года, решение об «отмене командировки» принято 5/18-го, а 4/17 сентября Селивачев… скончался, по официальной версии «от тифа»{160}, и командировка утратила свою актуальность. Не менее примечательно, что из процитированного можно сделать заключение: Ленин не был осведомлен о болезни командующего группой, а ведь болезнь в какой-то мере могла стать и оправданием фронтовых неудач, и уточнением личной роли в них Селивачева (руководить войсками в тифу должно быть несколько затруднительно), и — что могло в первую очередь затрагивать ленинских адресатов — была бы помощью «нерадивым» реввоенсоветчикам, обвиненным в плохом надзоре за подозрительным «военспецом» («установление связи» с тифознобольным вряд ли облегчило бы положение на фронте).

С другой стороны, смерть генерала оказалась как нельзя более кстати для Троцкого и его сотрудников, помимо названных в «Исповеди» причин, в силу еще одного обстоятельства, которое Деникин, даже зная по газетам о развернувшейся в 1920-е годы «фракционной борьбе», «оппозициях» и проч. внутри большевицкого лагеря, скорее всего, недооценивал: в условиях непрекращающейся грызни реввоенсоветчики могли опасаться, что раскрытие подрывной деятельности столь высокопоставленного военачальника будет угрожать их собственному положению, — особенно когда в непосредственной близости к ожидаемой ревизии появилась фигура Сталина — постоянного недруга Председателя РВСР.

Итак, налицо совершенно определенные подозрения большевицкой верхушки по адресу именно Селивачева (а не, скажем, Шорина или командования фронтом, где тоже хватало «военспецов»), и, в случае, если бы они оказались справедливыми, — крайняя желательность для Реввоенсоветов фронта и Республики оборвать нити возможного расследования, причем скоропостижная смерть генерала выглядит одним из самых удобных выходов (концы в воду). Налицо также параллели в развитии операций реальной и «литературной», описанной Деникиным, насколько известно, только в рассказе «Исповедь»; а ведь если «августовское контрнаступление» было сорвано сознательно, Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России должен был иметь об этом точную информацию (в отличие от «отравления», которое, как кажется, следует отнести скорее к разряду версий и подозрений), поскольку такой срыв мог бы стать возможным лишь при эффективном взаимодействии белой агентуры с соответствующими органами деникинской ставки. И рассказ из сборника «Офицеры» представляется таким образом немаловажным источником для реконструкции — пусть и предположительной — одного из эпизодов войны, который при ближайшем рассмотрении выглядит намного более сложным, чем с первого взгляда.

* * *Судьбы деникинских героев всегда трагичны, и это вполне понятно: слишком грозна была катастрофа, разрушившая великую державу, выбросившая уцелевших в боях за пределы родной земли и настигавшая даже на чужбине, — а Антон Иванович не имел склонности, подобно генералу Краснову, изобретать новые, теперь уже фантастические катаклизмы (роман «За чертополохом»), уповать на граничащие со сверхъестественным технические новшества («Подвиг») или воображать себе партизанско-повстанческие армии, из приграничных областей двигающиеся на Москву и Петербург («Белая Свитка»), Могла сказываться и обстановка — ко времени выхода в свет «Офицеров», как мы уже упоминали, получил огласку ряд большевицких провокаций, направленных против эмиграции, особенно ее наиболее непримиримой части, проповедовавшей «активизм» — вооруженную борьбу против коммунистического режима; так что не случаен посвященный одной из таких провокаций заключительный рассказ сборника… но не случайны и завершающие его слова, которые звучат из уст «униженного и оскорбленного» — и все же, во всех тяготах и лишениях беженского существования — сохранившего русскую душу офицера: «Проклятые! Оплели, испоганили… Но не будет! Не сломите! Мы устоим, вы — сгинете…»{161} И эта святая непримиримость к Советской власти оставалась одним из лейтмотивов эмигрантских лет генерала Деникина, о чем сегодня нередко забывают, вытесняя или даже подменяя ее другим, не менее важным и проистекающим из того же горячего патриотического чувства лейтмотивом — щепетильностью в средствах и в выборе возможных союзников.

«…Нужно знать, например, и кто союзники? Идут ли они лишь свергать советское правительство или завоевывать и грабить Россию!.. Ибо тогда нас встретила бы страна как изменников, а не как освободителей…» — размышляет вслух один из героев книги Деникина, полковник Стебель{162} (упомянем кстати, что «стебель» — это еще и деталь винтовочного затвора, так что фамилию можно считать «говорящей»), и о том же через пять с лишним лет, в 1934 году, рассуждает и сам автор в письме Лукомскому по поводу лекций о положении в мире, которые Антон Иванович начал читать для эмигрантской публики и которые вызывали заметный резонанс:

«То обстоятельство, которое Вы подметили, что я «особенно резко и ярко — по Вашим словам — подчеркиваю опасное отношение к России Германии и Японии» — есть результат не импульсивности, а необходимости: слишком резко и ярко проявилось пораженчество среди эмиграции, постыдное подхалимство в отношении Гитлера, который считает русских — «навозом»; то-же и в отношении японцев, которые никогда ведь серьезно не говорили о своем бескорыстии относительно русского Дальнего Востока… Необходимо побороть эту упадочную психологию, роняющую эмиграцию и в глазах подсоветских национальных элементов (какая агитация идет там на этой почве!), и в глазах иностранцев.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старая армия"

Книги похожие на "Старая армия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Старая армия"

Отзывы читателей о книге "Старая армия", комментарии и мнения людей о произведении.