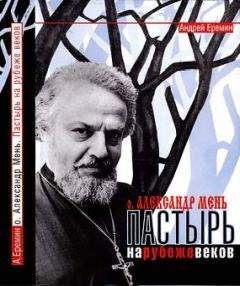

Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

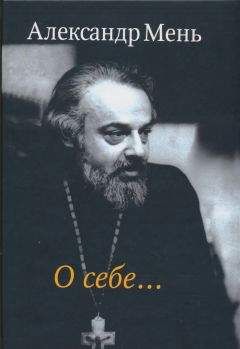

Описание книги "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Описание и краткое содержание "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать бесплатно онлайн.

О пастырском служении известного протоиерея отца Александра Меня рассказывает его ученик и духовный сын, близко знавший священника с середины 70–х годов и вплоть до трагической кончины о. Александра в сентябре 1990 г.

Вспомните, как бывало вам горько, стыдно, тяжело, когда кто‑то из ваших близких “падал ”. Вы все это хорошо знаете. А теперь представьте себе, хоть в малой степени, что наш Господь, наш Отец любит каждого человека. И вот Он видит, как много исходит от нас зла, лукавства, ничтожества. Если бы грех человека был подобен дыму, то наша земля стала бы похожа на печь, из которой век за веком, тысячелетие за тысячелетием непрерывно идёт столб чёрного дыма.

Этот дым поднимается к Богу! И он идёт от любимого чада Божия, от человека! Он отравляет Господу Его божественное бытие, заставляет Его страдать, потому что этот смрад и дым идёт от Его чад. Вот почему Господь приходит на землю, чтобы вместе с нами принять тяжесть нашего греха; приходит Безгрешный — разделить с грешниками участь смерти, стать вровень с нами.

Этого не мог бы сделать ни один человек, потому что мы можем отвечать за близких, за своих друзей, за какое‑то обозримое количество людей, да и это не всегда под силу человеку… И чем больше его ответственность, тем она ему мучительней. Бог же отвечает за бесконечное количество людей, за весь род человеческий. Вот почему Господь Иисус по–человечески взмолился о том, что Ему эта чаша непереносима. Его человеческое естество восстало против этого испытания, потому что его нельзя перенести, но Его Божие сознание сказало: “Да будет так”. Христос знал, что без Него люди не справятся со своим грехом, что грех их раздавит, поэтому взял на Себя наше страдание.

Представьте себе, что на нас стал бы обрушиваться огромный камень или скала, или хотя бы потолок стал бы рушиться над нами. И тут кто‑то подошёл, нашёл в себе силы и одной рукой стал бы держать этот потолок, чтобы он на нас с вами не рухнул. Так стоит наш Господь, чтобы мы не упали под бременем греха. Поэтому Его ноша так велика, поэтому Его страдание — это не обычная телесная боль или страдание умирания, а это то, о чём говорит пророк Исайя: “Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни, наказание мира сего на Нём, и ранами Его мы исцелеем ”».

Отец Александр говорил, что Христос мог исцелять людей, будучи идеальным человеком, а святые делали то же, потому что приближались к совершенству человеческого естества Христова. В Христе силы человеческие были настолько велики, что Он изгонял всякое несовершенство. И человек задуман таким: он способен лечить, изгонять недуги. Часто и мы по молитвам отца Александра поправлялись от болезней, спасались от разных бед.

Глубокое сопереживание Господу в Его страданиях сделало такой сильной книгу отца Александра «Сын Человеческий». Этот дар батюшки всегда чувствовала его мать Елена Семеновна, которая, в своих воспоминаниях «Мой путь» пишет, что, всегда читая евангельские слова «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф 27.25), «почти теряла сознание». Она предчувствовала, до какой степени, до какого предела дойдёт вживание в Христа у её сына Алика.

Западная святая Тереза Младенца Иисуса на своём опыте подтверждала: «Все, кто заглядывает в чужие души, кто им отдаёт свои сокровища, которыми он переполнен, без сомнения много страдает за них».

Отец Александр, имея дар исцелений, скрывал его [37]. Тем более, что такие чудеса не всегда приводили к духовному выздоровлению. Однажды он мне сказал, что раньше ревностно молился об исцелении больных, «вымаливал» их («да будет воля моя»), но потом понял, что главное в молитве — «да будет воля Твоя». Батюшка предупреждал: «Сами по себе дары благодати без содействия человека не обеспечивают его спасения и усугубляют вину пренебрёгшего ими» [38].

Не случайно Святые Отцы, например, Авва Дорофей, помогали своим духовным чадам нести бремя их грехов, то есть соучаствовали в их спасении при условии, что те брали на себя обязательство хранить их слова и заповеди и подражать их жизни [39].

Когда отец Александр служил в алтаре, чувствовалось, что ему тут хорошо и спокойно. Его эмоции были просты и искренни: если случалось в жизни что‑то интересное, замечательное, он и на службе весь искрился бодростью, энергией. Если случались неприятности, он мог быть задумчивым и печальным. Но у престола, особенно, если приходилось служить одному, ему ничто не мешало в общении с Господом. К пастве батюшка всегда выходил заряженный силой, светом, любовью.

После сумасшедшей суеты мира, после общения с людьми, переполненными нереализованными амбициями, рядом с ним необыкновенно легко дышалось. Одно его присутствие сразу отрезвляло от угара страстей, за них становилось стыдно. Без всякого нажима с его стороны обычное желание самоутверждаться становилось абсурдным. Он действовал на душу, как действует на лёгкие горный воздух. Отец Александр умел заражать чистотой ума, здоровьем души. Порой то, что вызывало сомнения, казалось чрезвычайно важным, будоражило и беспокоило ещё по дороге в храм, куда‑то отлетало, отодвигалось на задний план, как только ты оказывался рядом с ним. Пропадала мнимая значимость второстепенных проблем. Рождалось стремление к открытости, ясности; исчезала излишняя рефлексия, поступки становились решительными, а отношение к ближнему — бережным и осторожным. Вера рядом с батюшкой крепла необыкновенно…

18

В своём служении отцу Александру постоянно приходилось сталкиваться с бытовым, обрядовым православием. Этот природный тип религиозности, появившийся, по мысли Анри Бергсона, как компенсация дерзновенного разума человека, постоянно приводит людей к социальной закрытости, порождает стремление к тоталитарным структурам и неприятие демократии. Люди, составляющие такого рода сообщества, действительно исповедуют тип религии, которую К. Маркс называл «опиумом народа». Да, с ней, возможно, легче жить, но она глушит творческие способности, не имеет в себе силы Божией и не способствует исполнению Его планов. Это тупиковая ветвь эволюции сознания, которая постепенно удаляется из истории человечества, потому что находится вне линии божественного домостроительства.

Отца Александра стилизованная религиозность, православная елейность, полугипнотические «вещания» не просто огорчали, но побуждали искать новые пути для проповеди Благой Вести, наполненной духом любви, ответственности и свободы.

Возможно, поэтому он сомневался в ценности использования в наше время приёмов духовного руководства, называемых «старчеством» (наделе — «младостарчеством», по меткому выражению митрополита Антония Сурожского [40]). Отец Александр подчёркивал, что эти методы, предполагающие полное предание своей воли руководителю, по сути глубоко чужды христианству и были привнесены в него в средние века из восточных учений. Для него любое принижение человека, манипулирование им было неприемлемо.

Известно также, что руководство старцев иной раз шло вразрез с Евангелием и святоотеческим учением. Не зря Симеон Новый Богослов говорил: «Если старец будет учить чему‑либо, что не согласно с Евангелием, то надлежит оставить такого старца».

Убеждение, что Церковь обязана кого‑то водить за руку и пасти, свойственно тем, кто пришёл в храм как потребитель и зритель. Духовно незрелый человек часто желает найти в Церкви только заботливую «мать», не чувствуя никакой собственной ответственности перед ней. Отец Александр с горечью отмечал, что многие стремятся только к потреблению и ищут себе учителей, наставников, игнорируя главного учителя — Христа.

«На пороге третьего тысячелетия, — говорил батюшка, — когда Церковь прошла уже такой огромный путь, можно ли возвращаться к такому состоянию?»

Стремление к опеке оправдывается ложно понимаемым смирением. Такой инфантилизм подпитывает институт «младостарчества» в наше время, когда настоящих старцев практически нет. Митрополит Антоний писал: «Часто молодые священники — молодые или по возрасту, или по своей духовной незрелости “управляют” своими духовными детьми вместо того, чтобы их взращивать» [41].

Те, кого они опекают, в свою очередь портят священников лестью, желанием жить в духовной зависимости, неумением налаживать равные, дружественные и ответственные отношения. По мнению отца Александра, «стадное сознание, жаждущее поклониться твёрдой руке», является одним из чувств, которое продуцирует автократию [42]. Священник должен пройти через эти соблазны так же, как и через искушение авторитарной духовной властью, ибо Господь не действует через авторитарных людей.

«Жажда подчинения является атавизмом, инстинктом, который люди унаследовали от звериного сообщества, как правило, руководимого вожаками», — считал батюшка [43]. Человек, ищущий себе в жизни внешнего начальника, избегает, боится инициативы. Он пытается переложить ответственность за свои дела на чужие плечи. А предоставление свободы воспринимает едва ли не как предательство.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Книги похожие на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Отзывы читателей о книге "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков", комментарии и мнения людей о произведении.