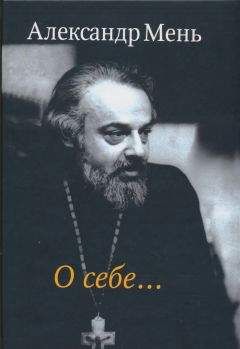

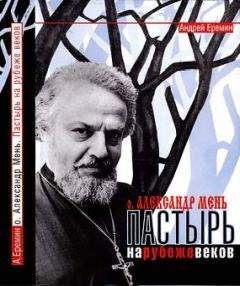

Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Описание и краткое содержание "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать бесплатно онлайн.

О пастырском служении известного протоиерея отца Александра Меня рассказывает его ученик и духовный сын, близко знавший священника с середины 70–х годов и вплоть до трагической кончины о. Александра в сентябре 1990 г.

Убеждение некоторых оппонентов отца Александра, что он должен был в первую очередь бороться с безбожной властью, основаны как раз на ложном понимании атеизма как главного противника Церкви. Для батюшки главный враг был не вне Церкви, а внутри неё — плохие христиане.

Отец Александр часто вспоминал Ницше, который взбудоражил богословскую мысль, потребовав от Церкви ответа. Философ видел крайнюю духовную незрелость так называемого «христианского общества» и одновременно амбициозную претензию Церкви говорить о себе только приятное. Он заявлял, что в истории был всего лишь один Христианин, и Тот умер на кресте. Но XX век ответил на вызов Ницше, брошенный им в лицо Церкви. Ответ был дан новым поколением святых и мучеников — святых, открытых к миру. И среди них — отец Александр Мень.

12

Батюшка считал необходимым заимствовать в традиции Отцов и Учителей Церкви то, что более всего соответствует Духу Священного Писания. Только так Церковь сможет вернуться к апостольскому служению и обретёт способность работать на ниве Господней.

Лишь в свете библейского мышления станет, наконец, ясно, что делать с эллинистическим идеализмом и гностическими перегибами, породившими кризис христианского монашества. Отец Александр прямо связывал идеалистический пафос, привлекающий некоторых монахов, с незнанием Священного Писания. Недаром такие монахи, как св. Бернард Клервосский (который требовал участия христиан в мирской жизни, а не только подвигов ради «спасения» своей души), не всегда встречали понимание в Церкви. По этой же причине очень поздно появились монахи–врачи, монахи–миссионеры, монахи–просветители, которые не только молились за людей, но и трудились ради их пользы. Западная Церковь совсем недавно начала осуществлять этот синтез, свидетельствующий о накопившемся понимании Библии.

Хотя монашество было заимствовано христианством со стороны, на Западе сегодня оно несёт в себе лучшие плоды церковного творчества, подвига, мысли. Именно поэтому в Католической Церкви оказалось возможным появление таких людей, как мать Тереза Калькутская или Винсент Де Поль. Это есть прямое согласование воли Божией с жизнью.

Когда человек посвящает себя другим, он выполняет прямое евангельское требование: «Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас», «отвергнись себя». «Те, кто подражает матери Терезе, — говорил отец Александр, — есть истинные последователи Христа, и то, что они монахи — совершенно естественно… Ибо люди, вложившие всю душу, все силы в какое‑то дело, освобождаются от многого. Это жертвенная самоотдача».

Но на одном отрицании мирского быта монашество устоять не может. Когда вековой мистический опыт монашества уравновешивается евангельскими требованиями социальной справедливости, тогда есть и мистика, и настоящее богопознание.

Мистика магическая — это «многозаботливая» мистика, отяжелённая миром. Мистика гностическая — эзотерическая мистика, закрытая от непосвящённых. В христианской мистике человек узнает, что Бог заботится о нём, как отец заботится о своём ребёнке, потому что теперь в нём живёт Его Сын. Вся христианская мистика может быть выражена словами апостола Павла: «Уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Гал 2. 20) Ибо христианская мистика — это молодость духа, это всегда свобода, открытость.

Но отец Александр предупреждал, что к людям, исповедующим открытое христианство, во все времена, даже если их святость была очевидна, относились плохо. Носители языческого мировоззрения всегда воспринимали их как покушающихся на базовые ценности. Батюшка говорил, что в этом была беда учёных–исследователей, например, святого Альберта, которого считали чернокнижником, хотя потом он был причислен к лику святых. Так же было с Авраамием Смоленским, который едва не попал на костёр за свои проповеди, или с известным врачом Теофрастом.

За 20 веков язычество так и не было преодолено. Более того, оно извратило многие христианские идеи. Например, стремление послужить ближнему, заложенное в христианстве, вышло за рамки Церкви, приобретя искажённые формы социализма, а идея вселенской миссии была подменена идеей европейского империализма. «По миру пошло не Евангелие, а власть белых», — считал батюшка. В дальнейшем представление о Царстве Божием секуляризировалось и превратилось в различные виды социальных утопий.

«Сначала христианские идеи были погребены под властью язычества, — говорил отец Александр, — но вырвавшись из‑под глыб, они потеряли своё духовное ядро и стали светскими». Однажды он даже сказал: «…прогресс — это осатанелое христианство», имея в виду социалистический интернационал, масонство и прочее.

Возрождение, расцвет или угасание христианства в то или иное время и в разных странах отец Александр связывал с приближением или удалением Церкви от Священного Писания. В ослаблении библейского духа уже таится тлен церковного угасания, порождающий искажённые представления о Боге и человеке, потерю чувства историзма, утрату ответственности за судьбы мира.

Как ветви эволюции, не ведущие к человеку, оказались тупиковыми, так же и любая другая духовность, существующая помимо Священного Писания, находится на «линии угасания». А «то, что находится на линии Евангельской, — находится на линии возрождения».

Замечательное доказательство этой мысли мы находим в развитии и укреплении протестантских церквей. Казалось бы, с православной или католической точки зрения, по многим признакам (отсутствие иерархии, неприятие святых, непочитание Девы Марии, несколько иной смысл таинств) протестантизм далеко ушёл от первоначального и животворного Предания, а он тем не менее всё равно находится на линии восхождения. Ибо протестантизм, начиная с переводов Лютера, всегда отличался здоровым стремлением приблизить Священное Писание к жизни каждого человека. И оказалось, что все «искажения» протестантов не так страшны, как отчуждение Церкви от Священного Писания, изъятие Слова Божьего из жизни христиан.

Отец Александр сделал очень многое для евангелизации России своим пастырским служением и своими книгами, прежде всего такими, как «Сын Человеческий». Батюшка понимал, что для дела Божьего нет ничего более важного, чем распространение Священного Писания.

Он говорил, что если человек не читает Слово Божие, то этот пробел не может заполнить ни чтение акафистов, никаких других книг. Слово Божие должно стоять в центре нашей жизни. Так же считали и видные святые Православной Церкви.

Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Что положило прежде всего начало моему обращению к Богу? .. И что согрело моё сердце любовью к Нему? — Это святое Евангелие». То же можно было бы сказать о преп. Серафиме Саровском, который читал по Евангелию в день, о Ниле Сорском, Максиме Греке и о многих других.

А в древности Великий Анастасий Синаит утверждал: «Во всём, что мы говорим и делаем, должны мы видеть удостоверение от Священного Писания, иначе обманутые человеческими измышлениями, отпадём от истинного пути и впадём в пропасть погибели». «Нам необходимо со страхом и любовью поучаться Божественному Писанию, возбуждать себя и друг друга напоминанием Слова Божьего. Так учат нас все святые, побуждая нас к прилежному книжному чтению».

13

Существует прямая онтологическая связь между антибиблеизмом, антисемитизмом и демоническим, оккультным путём. (Ясно, откровенно выражена антисемитская позиция оккультистов в книге «Истоки тайноведения»)[90]. Враждебность к евреям и оккультный подход к национальным вопросам, характерные для нацизма, неприемлемы для вселенского христианского сознания.

Но надо признать, что в пору борьбы за самоидентификацию, многие народы склонны к тем или иным видам магизма и одновременно к изоляционизму и национализму.

Известный богослов Луи Буйе считал, что «от самозамыкания к вселенскости можно перейти отнюдь не путём упразднения народа Божьего, а только его расширением, при котором он не только не теряет своих отличительных черт, но передаёт их другим, углубляя их и сам воспринимая их все глубже и глубже… Суровость первоначального отделения была условием для завершающей чистоты и, следовательно, единства… Такая вселенскость предполагала выделение из гущи заблуждений и смешений в качестве необходимой предпосылки для подлинного воссоединения» [91]. Естественно при этом, что национальное вселенским быть не может. Это понимал ещё Чаадаев, когда писал: «Христианское сознание не терпит никакого ослепления и, менее всех других, предрассудка национального, так как он более всего разделяет людей» [92].

Вселенскость христианской Церкви появилась не на пустом месте, все развитие ветхозаветного иудаизма шло в направлении преодоления национальных предрассудков. Что же касается позиции Православной Церкви, то здесь по–прежнему остаётся актуальным предупреждение Г. Федотова: «Нет более распространённого недоразумения среди нас, чем совмещение православного и русского…. Православное — это вселенское, это для всех, а русское только для нас».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Книги похожие на "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Ерёмин - Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков"

Отзывы читателей о книге "Отец Александр Мень. Пастырь на рубеже веков", комментарии и мнения людей о произведении.