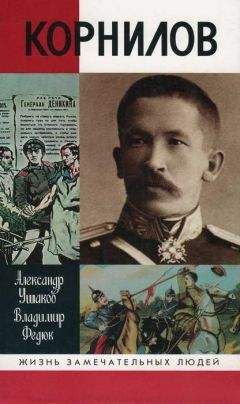

Александр Ушаков - Лавр Корнилов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лавр Корнилов"

Описание и краткое содержание "Лавр Корнилов" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена судьбе харизматического лидера русской контрреволюции — генерала Лавра Георгиевича Корнилова.

Казалось, судьба готовила его к тому, чтобы возглавить Россию в самый переломный период ее истории. Выходец из бедной казачьей семьи, благодаря таланту и трудолюбию получил блестящее военное образование. Смелый и наблюдательный исследователь Азии, разведчик, приобрел доверие и уважение простых казаков и западных дипломатов. Генерал, завоевал авторитет мужеством на фронтах Первой мировой; и возглавил русскую армию летом 17-го… В августе того же года он безуспешно попытался остановить сползание к большевистскому перевороту (Корниловский мятеж), в декабре — встал во главе Добровольческой армии на Юге России, а весной 18-го погиб…

Авторы книги на основе широкого круга уникальных архивных источников и литературы впервые попытались объективно раскрыть причину успехов и неудач яркой личности генерала Корнилова.

Голодать армии не пришлось и в дальнейшем. Часто не хватало папирос и табаку, подчас не было сахара, но продовольствия было в достатке. Участник похода журналист Б.А. Суворин вспоминал: «Ели, в общем, сытно, питаясь борщом, который с тех пор мне надоел так, что я видеть его не могу, хлебом и салом»{574}. В том же духе писал Н.Н. Львов: «Хозяйки большей частью были радушны, охотно готовили для нас и угощали жирными щами и сдобными пышками. В станицах всего было в изобилии. Ни в чем мы не терпели лишения»{575}.

За продовольствие и другие приобретаемые товары добровольцы расплачивались с местным населением наличными деньгами. Платили за все: за стол, за ночлег, за сено и овес для лошадей. Платили втридорога, так как прижимистые хохлы-кубанцы не стесняясь заламывали несусветные цены. Денежные запасы армии, всего около шести миллионов рублей, находились в ведении генерала Алексеева. Каждый раз, распределяя деньги между командирами частей, Алексеев вздыхал: «Не знаю, дотянем ли до конца похода», но безропотно выдавал требуемое. Проблема была лишь одна: в армейском казначействе деньги находились преимущественно в виде крупных купюр, разменять которые было практически невозможно. В результате содержание выдавалось одной бумажкой на целую группу лиц. Так стихийно сложились своего рода артели, члены которых старались останавливаться на ночь в одном помещении и питаться из одного котла.

Корнилов категорически запретил любые реквизиции и насильственные изъятия имущества. Командование армии понимало, что в ситуации, когда большинство иногороднего крестьянства и немалая часть казачества относятся к добровольцам враждебно, инциденты такого рода способны привести к опасным последствиям. Но был во всем этом своеобразный подтекст. В воспоминаниях Н.Н. Львова воспроизведен характерный монолог офицера-добровольца: «Ну и народ, — жаловался капитан. — Приходишь усталый, голодный, целый день ничего не ел. А никто куска хлеба не дает: “нема и нема”. И зададим мы им за это “нема”, придет время, — раздраженно говорил он, — а начальство за каждую курицу угрожает судом. Нельзя клока сена вырвать из стога, бабы вопят благим матом, с вилами лезут. От начальства нагоняй»{576}. Обратим внимание: для этого безымянного капитана грабеж недопустим не по моральным соображениям, а потому что «начальство запрещает». Для начальства важно запретить грабежи, потому что армия слишком слаба. Значит, если изменится соотношение сил, то исчезнут прежние запреты. Через два года так оно и будет и «почти святые», по выражению В.В. Шульгина, превратятся в «почти бандитов».

Конечно, полностью избежать грабежей и мародерства не удавалось и в дни Первого похода, но если подобные случаи становились известны старшим начальникам, то наказывались они крайне строго. В станице Кагальницкой Корнилов лично приказал отдать под суд прапорщика, без спросу присвоившего на одном из дворов петуха. Командующий настаивал на самом суровом наказании, но офицерский суд, приняв во внимание, что похититель честно признался в содеянном, принял решение ограничиться сутками ареста{577}. Этот эпизод описан многими мемуаристами прежде всего потому, что провинившийся прапорщик был женщиной — баронессой Софьей де Боде.

В Первом кубанском походе принимало участие 165 женщин. Интересно, что из этого числа только шестеро не служили в армии. Пятеро были врачами и фельдшерицами, 122 —сестрами милосердия, 17 воевали в качестве рядовых добровольцев и 15 носили чин прапорщика{578}. Конечно, были среди них и такие, о которых говорили: «Сестра-то она сестра, даже больше чем сестра, но при чем тут милосердие?»{579} — но большинство честно и самоотверженно выполняли свой долг.

Пятнадцать женщин-прапорщиков — это выпускницы ускоренных курсов Александровского военного училища (всего в этом экспериментальном наборе было 18 человек). Большая часть из них принимала участие в октябрьских боях в Москве, а позднее оказалась в Добровольческой армии. Самая известная из них — уже упомянутая баронесса де Воде. Н.Н. Львов позднее писал: «Я хорошо помню ее. Молоденькая, красивая девушка с круглым лицом, с круглыми голубыми глазами в своем военном мундире прапорщика казалась нарядным и стройным мальчиком. Дочь русского генерала, воспитанная в военной среде, она не подделывалась под офицера, а усвоила себе все военные приемы естественно, как если бы она была мужчиной. В круглой меховой шапке, надетой немного набекрень, в высоких лакированных сапогах и в хорошо сшитой военной поддевке, она не могла не нравиться»{580}.

Мы уже писали о том, что немалая часть первых добровольцев, в силу своей молодости, жила прежде всего чувствами и зачастую главными из этих чувств были ненависть и месть. Их ровесницы, надевшие мужскую одежду, переживали эти эмоции еще более болезненно. Софья де Воде запомнилась тем, кто ее знал, своим талантом прирожденного кавалериста, невероятной храбростью и столь же неодолимой жестокостью, смущавшей даже ее соратников-мужчин. Один из современников вспоминал: «Очевидцы говорили мне, что нестерпимо жутко было видеть, как к толпе испуганных пленников подскакивала молодая девушка и, не слезая с коня, прицеливалась и на выбор убивала одного за другим. И самое страшное в эти минуты было ее лицо: совершенно каменное, спокойное, с холодными грозными глазами»{581}. Погибла она во время конной атаки под Екатеринодаром 31 марта 1918 года.

В походном строю женщины-доброволицы отличались от мужчин разве что более аккуратным видом. В большей же своей части армия производила впечатление толпы оборванцев. Люди были одеты в разномастные мундиры, многие в гражданскую одежду. Ни о какой единой форме речи, разумеется, не шло. Только после боя под Лежанкой Корнилов приказал добровольцам в качестве отличительного знака укрепить на околышах фуражек белую ленточку. Позднее возникла легенда о том, что именно от этих белых ленточек пошел термин «белые», ставший самоназванием значительной части противников большевизма{582}.

Впрочем, на вторую неделю похода армия приняла единообразный вид, поскольку все оказались по уши в грязи.

Весенние дожди превратили кубанский чернозем в труднопроходимое месиво. После дневного перехода кони и люди «напоминали собой крокодилов, вылезших из тины»{583}. Больше всего от этого страдала даже не столько одежда, сколько обувь. Подчас грязь засасывала сапоги так, что их приходилось вытаскивать двумя руками. Не удивительно, что вскоре армия оказалась почти босой. С убитых в бою, будь то свои или чужие, прежде всего снимали сапоги, и это было не мародерством, а насущной необходимостью.

Еще одним предметом дефицита стало нательное белье. Мало кто из добровольцев сумел взять с собой в поход запасную пару, а на стирку не было ни времени, ни сил. Белье было такой ценностью, что даже самые стойкие не всегда могли преодолеть искушение «позаимствовать» его в сундуках местных жителей. В бою у Выселок в руки добровольцев в числе прочих трофеев попала партия женского белья. Счастливцы, которым достался этот приз, тут же, нимало не стесняясь, обрядились в панталоны с кружевами.

Находясь в отрыве от цивилизации, в тяжелейших условиях, постоянно рискуя жизнью, армия неизбежно и очень быстро дичала. «В большинстве ее части, — вспоминал один из участников этих событий, — отборная, многоэтажная брань висела, развевалась, колыхалась волнами и каскадами в течение всего похода… Кто превосходил в этом искусстве — начальство или рядовые добровольцы — сказать трудно»{584}.

Гораздо реже имел место другой, столь же традиционно мужской способ снятия стресса. Как известно, с началом мировой войны в России был введен сухой закон. Временное правительство в марте 1917 года подтвердило запрет на «продажу для питьевого употребления крепких напитков и спиртосодержащих веществ». Однако торговля водкой была самым быстрым способом пополнения пустующей казны. Поэтому уже атаман А.М. Каледин в декабре 1917 года распорядился возобновить на Дону работу винных лавок. Водка продавалась по карточкам из расчета одна бутылка на человека (за каждую бутылку, оплаченную серебром, давалась еще одна, золотом — две){585}.

В Добровольческой армии не существовало никаких запретов на спиртное. Мы уже писали о том, что при случае и под настроение сам Корнилов мог пропустить рюмку-другую. Но массового пьянства, которое через два года станет серьезной проблемой белых режимов, в дни Кубанского похода не было да и быть не могло. Достать алкоголь было делом не простым, а главное — не было этого самого настроения. Приведем эпизод, сохранившийся в воспоминаниях одного из первопоходников: «Какие-то из наших офицеров нашли хорошую машину Зингера, продали ее и выпили, не скандально, тихо, но и это было тяжело»{586}. Пить допьяна в ситуации, когда каждую минуту можно было ждать сигнала тревоги, было бы равнозначно самоубийству.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лавр Корнилов"

Книги похожие на "Лавр Корнилов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ушаков - Лавр Корнилов"

Отзывы читателей о книге "Лавр Корнилов", комментарии и мнения людей о произведении.