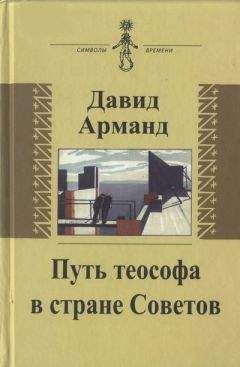

Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Описание и краткое содержание "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Это исповедь. Исповедь человека высокого духа. Капризный мальчишка сумел воспитать в себе такие не модные ныне качества, как совесть, честь, ответственность перед каждым встречным. Ещё труднее было сохранить эти свойства в кипящих котлах трёх русских революций и под удушающим прессом послереволюционной «диктатуры пролетариата». Голод и унижения, изматывающий труд и противостояние советской судебной машине не заставили юношу хоть на минуту отступить от своих высоких принципов. Он их не рекламирует, они прочитываются в его поведении. Но в грешках молодости герой исповедуется с беспощадным юмором. Об окружающих он пишет без тени зла. Скрытая улыбка не покидает автора на всём пути, в годы голодной сельскохозяйственной юности в детской коммуне, в годы сурового студенчества, безработицы, службы на большом заводе и даже в прославленной советской тюрьме. Друзья и сотрудники окрестили его «рыцарем светлого образа».

Повесть найдет своего читателя среди тех, кто без спешки размышляет о высоких возможностях и красоте человеческой души.

Мама нас встретила на пристани. Туда же пришла вся ссыльная колония, по большей части молодые люди и девушки, резко отличавшиеся от местных жителей своей вежливостью, дружелюбием и, как ни странно, своей весёлостью. Они очень изголодались по свежим людям из России и только деликатность удерживала их от немедленных расспросов.

Берёзов представлял собой большую деревню с правильно перекрещивающимися улицами, вдоль которых шли наполовину разломанные «тротуары» в три доски, положенные на брёвнышках. По сторонам стояли редко, как зубы старика, солидные избы. Среди них особенно выделялись своей капитальностью избы зырян — коми. Они были сложены из таких массивных и ровных кедровых брёвен, которые не росли в ближних хилых мелкорослых лесах. Они явно были сплавлены сверху. Некоторые из домов были покрыты резьбой и раскрашены масляной краской. Позже мы узнали, что внутри украшения были ещё более сложны и красивы. Такого стремления придать красоту своему быту, такой высокой материальной культуры я не встречал потом ни у одного народа.

Впрочем, было в Берёзове и одно двухэтажное здание из неоштукатуренного кирпича — местный отдел ГПУ. На главной площади — она же выгон, она же футбольное поле — посередине был сооружён памятник местному партизану. Памятник был вырублен из деревянного четырёхгранного бруса и представлял собой карлика с громадной головой, имеющей фас и профиль и никаких промежуточных проекций.

Мама рассказала, как их везли в Берёзов. Они были заперты в трюм, почти без воздуха, кормили отвратительно. Многие заболели поносом, цингой. Плыли за ледоходом. Но Обь, чем ниже, тем позже вскрывается ото льда. Таким образом тюремный пароход шёл до Берёзова три недели. Обь разлилась, их качало, как на море. Почти все заключённые страдали морской болезнью, которая усугублялась большой теснотой и страшной духотой.

В Берёзове ссыльных выпустили на волю, то есть предоставили им право умирать с голоду. Поступать на службу им строго воспрещалось, хотя нужда в грамотных людях была очень велика. Единственная работа, которая им предоставлялась, — работа крючником на товарной станции. Только два-три человека смогли воспользоваться этой возможностью. Женщины, пожилые и больные люди и даже молодые, изнурённые длительным предварительным заключением, совершенно для этого не годились.

Ссыльных спасала только солидарность. Колония состояла из эсеров, левых эсеров, меньшевиков и сионистов. Все они объединились и делили поровну свои припасы. Посылки, которые некоторые из ссыльных получали из дома, поступали в общий котёл. Началась отчаянная борьба с начальством за право работать. Накануне нашего приезда она увенчалась первой победой. Из Свердловска, которому подчинялась Березовская ссылка, пришло разрешение допускать ссыльных до ощипывания птиц и набивания подушек в отделении треста «Пух-перо». Впрочем, немного раньше победу одержали медики. Этому помог один анекдотический случай.

Всё местное население, километров на 300 вокруг, лечилось в Берёзовском здравпункте, персонал которого состоял из двух отставных военных фельдшеров, закадычных друзей, собутыльников и совершенно безграмотных людей. Однажды серьёзно заболел один из уполномоченных ГПУ. Он, естественно, остерёгся обращаться к пьяным эскулапам. Среди ссыльных был профессор медицины из Ярославля, арестованный за статью в газете о поставках недоброкачественного молока в ярославские детские консультации. Уполномоченный обратился к нему. Профессор отказался его лечить, сказав, что ему, согласно приказу того же уполномоченного, запрещена частная практика. Уполномоченный предложил зачислить профессора в штат здравпункта. Врач поставил два условия: чтобы были уволены два фельдшера-шарлатана и были бы приняты на работу все ссыльные медики, находившиеся в Берёзове. Их набралось ещё четверо: терапевт, зубной врач, фельдшерица-акушерка и студент-медик четвёртого курса. Уполномоченный отказал, но когда температура у него поднялась до 40°, капитулировал. Его быстро вылечили.

Мама жила в крестьянской усадьбе на границе посёлка. Она снимала отдельную комнатку за перегородкой, площадью около пяти квадратных метров. Там помещалась кровать, этажерка для вещей и маленький столик. На стенах висели крохотная иконка Николая Чудотворца, белый крестик в голубом овале, вырезанный Борицей из куска мела, портрет Кришнамурти и любимые открытки, с которыми она никогда не расставалась: караван верблюдов в пустыне, остановившийся для совершения намаза и «Собирательницы колосьев» Милле. На столе лежало вышитое полотенце. Во всём был наведён порядок и возможное благолепие.

У хозяев, в огороженном высоким забором из досок дворе были сарай и коровник, перекрытые сеновалом. Его предоставили в наше с Галей распоряжение. О лучшем мы не могли и мечтать.

Мама и здесь вела деятельную жизнь. Ещё на пароходе она заметила, что некоторые ссыльные склонны впадать в отчаяние, подвергались апатии, другие же искали утешения в вине. По приезде она организовала с полдюжины кружков для самообразования, для занятий искусством и даже спортом. Раскачала людей, хорошо знавших какую-нибудь специальность, принять руководство кружками, но преимущественно пыталась замещать собой недостающих специалистов: вела уроки нескольких языков, читала лекции по истории культуры, кооперации и уж не знаю ещё что.

Чтобы соблазнить молодых людей, склонных к умственным и политическим спорам, заняться физкультурой, она взяла у хозяев пилу, сама нарезала городки и биты и показала им как играть. Она же подала им идею организовать футбольную команду. Но с кем играть? Позондировали в клубе комсомола. Там были те же затруднения. Не было организатора и вдохновителя. И вот однажды на площади появилось удивительное объявление о том, что «Состоится матч между местной командой комсомола и командой ссыльных специалистов». Матч происходил при большом стечении зрителей. Он окончился вничью.

Среди ссыльных были разные люди. Мы ходили в гости к местным старожилам — старичкам-меньшевикам. Они были в Березовской ссылке полные три года и уже обросли хозяйством. Дети им присылали деньги, они собирали ягоды, варили варенье, солили грибы. У них в доме всегда находилось что поесть, на столе шумел самовар. К ним все обращались за деньгами, за хозяйственными предметами, и они никому не отказывали. Словом, это был единственный дом, где бесприютная, изголодавшаяся молодёжь могла отдохнуть в семейной обстановке.

Я встретил здесь Лёву Цвика, того мальчика, которого год назад в Тобольске привели в больницу. Он оказался сапожным подмастерьем из черты оседлости. С детства он твёрдо усвоил мечту о Земле Обетованной. С десяти лет работал и копил деньги на дорогу. К шестнадцати годам накопил, подал заявление и получил разрешение на выезд. Приехал в Одессу, сел на теплоход и здесь был арестован вместе с другими эмигрантами. Затем был отправлен в Берёзов по делу сионистов.

Некоторые ссыльные были маме более близки. Среди них выделялись двое, отнюдь не по убеждениям, а просто как люди — юноша-поэт, левый эсер, по прозвищу Лирик, и девушка — Роза, сионистка, очень простая и искренняя, бывшая студентка какого-то педагогического института. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться. В беседах с мамой они поверяли ей свои сердечные дела и, чему она была особенно рада, проявляли интерес к теософии.

Однажды из предыдущего места ссылки пришло зашифрованное письмо, в котором сообщалось, что Лирик был провокатором. Источник был верный, факты убедительны, и совет ссыльных приговорил его к бойкоту. Объявить ему о приговоре поручили маме. Это было тягчайшим поручением в её жизни. Лирик клялся, что его оклеветали, доказывал, даже плакал. Но бойкот всё же осуществили. Вся колония была подавлена. В местечке, где нельзя пойти в лавку, чтобы не встретить десяток знакомых, видеть ежедневно прежнего товарища, теперь отщепенца, было невыносимо. Роза пыталась покончить самоубийством, но её спасли.

В Берёзове были ссыльные, которые не входили в колонию. К ним относились, во-первых, каэры (от кадетов и правее), во-вторых, анархисты. Последних было трое, самый главный был Лёва Брук. Ещё в Тобольске он объявил, что не сделает ни шагу, чтобы ехать в ссылку. И не сделал. На пароход его внесли конвойные на руках. Тем же порядком произошла и разгрузка. В Берёзове анархисты объявили, что не будут ходить на ежедневную регистрацию, на которую были обязаны являться все ссыльные. За это их посадили в тюрьму, помещавшуюся в пустой избе. Изба не имела замка, но около двери дежурил милиционер. На беду, по причинам каких-то финансовых затруднений, милиционерам уже третий месяц подряд задерживали зарплату, и они объявили забастовку. Ушёл со своего поста и тюремный стражник. Арестанты посидели-посидели, да и разошлись по домам. Вдобавок Брук из протеста перебил кирпичами стёкла в ГПУ. Как его накажешь, если нет ни тюрьмы, ни милиции?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Книги похожие на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Путь теософа в стране Советов: воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.