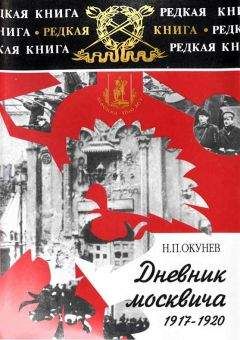

Николай Окунев - Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2"

Описание и краткое содержание "Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2" читать бесплатно онлайн.

В своих мемуарах автор воспроизводит картину московской жизни в дни двух революций 1917 года, гражданской войны, новой экономической политики советской власти. Он показывает, как разрушались устои Российского государства: экономика, культура, религия, мораль, быт. «Утомительным однообразием безобразий» считает Окунев то «новое», что входило в русскую жизнь…

Воспоминания автора иллюстрируются фотографиями прежней Москвы и ее обитателей.

В Петрограде взорван памятник Володарскому. В «Правде» пишут по этому поводу: «Мрамор разрушен — революция растет». Уж не революция ли революции?!

8/21 мая. Сегодня, т. е. накануне Николина дня, был за всенощной у Николы на Дербеновке (в Уланском переулке). Служил архимандрит Троицкой Лавры Вассиан. Сравнительно молодой еще человек и, должно быть, ученый. Сказал великолепную речь, да с таким воодушевлением, что многих слушателей растрогал до слез. Впервые видел и слушал его, но сразу готов его включить в число мастеров благолепного служения и духовного красноречия. А пел, как написано в объявлении: «полный хор бывшей Троицко-Сергиевской Лавры». Ущемило меня это слово — «бывшей». Грустно сделалось и от неправильного слова «полный», когда на поверку оказалось, что весь хор состоит из 18 чел. (в том числе один регент, 1 барышня, 7 мальчиков, 2 монаха и 7 певчих светских). Однако я был очень доволен, что мне пришлось послушать только жалкие остатки Лаврского хора. Они пели, между прочим, «Благослови душе моя Господа» Комарова, «Блажен муж» и «Хвалите Имя Господне» Архангельского, но через композиторские достижения слышалось что-то прибавочное, монастырское, свое. Видно, держатся еще каких-то традиций, какого-то особого стиля, и за это честь регенту Мартову. (К концу всенощной явился в церковь Н. М. Данилин, как мне показали «инкогнито», и очень внимательно прослушал «Слава в вышних Богу», значит, хор действительно «с изюминкой», когда сам Данилин заинтересовался им.) Очень интересен один мальчуган. Голос у него такой угрюмый, убедительный, точно у слепецкого вожака, и таково-то он душещипательно и проникновенно дивился, что «На горах станут воды», и так искренне голосил «Дивна дела Твоя, Господи», что я даже всплакнул, как умиленная баба.

Не могу простить себе, что я в те времена, когда существовали громадные хоры, когда в соборах и монастырях свершались торжественнейшие служения, — любил все это как-то вскользь, мимоходом, между делом (а вернее бездельем). Давно надо было поставить все это в ряд наипервейшей духовной услады, и тогда от множества житейских промахов и ошибок избавился бы. А теперь так грустно все это видеть и слышать! Точно внимаешь последним словам и воздыханиям близкого-близкого, дорогого и милого человека, уходящего туда, — «таможе вси человеци пойдем!» Пройдут десятки лет, мы перемрем, дети наши состарятся, будут пожалуй искать духовных утех на земле, пойдут, может быть, в церковь, но не услышат уж таких мастеров пения, которые если еще не совсем исчезли в наше время, то заметно поредели. А для внуков наших, пожалуй, останутся от их отцов одни только воспоминания о былой красоте церковного пения да ворох старых забытых нот. Теперь мальчиков в московских хорах совсем нет, и эти семь, как видится, уже не свежего выпуска, и попеть им осталось, если они раньше не разбегутся на Сухаревку, еще год, и тогда навсегда закроется эта старинная область искусства. Бедные потомки! Как много у нас было от наших предков разного чудесного добра, и как мало его перейдет в их наследие!

9/22 мая. А за обедней слушал у Николы в Драчах другого, нового для меня, замечательного проповедника Серафима, Архиепископа Варшавского (?!). Если не ошибаюсь, мирская фамилия его Чичагов. Кажется, бывший блестящий офицер, родовитый барин. Сейчас он стар и выглядывает, как и подобает иерарху, — маститым, седобородым и благообразным, но видно все-таки, что это был красавец мужчина, бравый и сильный. И говорит он как-то «по-светски», точно в какой гостиной рассказывает любопытным слушателям интереснейшую новость. Так же вели свои рассказы на сцене А. П. Ленский и В. Н. Давыдов. Слушаешь, бывало, и покоряешься не сути дела, а искусству передавать слушателям и неинтересное интересно. Мне даже не понравилась такая тема: «только православные христиане идут верным путем к спасению.» Ну, время ли теперь полемизировать с протестантами, лютеранами, с сектантами!? И все-таки впечатление было сильное.

После обедни ходил на Трубную площадь и купил там 14 ф. неважной, старой картошки по 750 р. ф. Рынок растет не по дням, а по часам. Отроги его идут по всему Рождественскому бульвару, по Трубной улице, по Цветному бульвару (почти до цирка) и к подъему Петровского бульвара. А самая площадь полным-полна бывшей «Сухаревкой». Опять множество палаток и всякие «ряды» включительно с «обжорным», где можно за 10.000 р. и кофейку попить, и щец похлебать. Одним словом, перемена небольшая: то — «Сухаревка» замыкалась «Трубой», а теперь наоборот — «Труба» стала замыкаться «Сухаревкой». И выходит, что Ленин с «душевной» Сухаревкой сел в калошу: это уж не одна только душа, а явное «двоедушие».

Сегодня и предшествующие 3–4 дня страшно жаркие: не меньше 30° на солнце.

10/23 мая. «Было бы смешно, если бы не было грустно.» Сегодня день моей серебряной свадьбы. Серебра на голове к этому «юбилейному» дню сколько угодно, но за четверть века не скопилось у нас серебра к злата ни материального, ни духовного. Счастья было очень немного, а несчастья с преизбытком. Можно бы кого-нибудь и кольнуть при таком воспоминании, да при тонком разумении пословицы: «поохал бы дядя, на себя глядя», чувствую за собой большую часть вины. Да! При иных обстоятельствах сегодняшний день прошел бы в торжественном порядке. И лег бы сегодня спать пресыщенным и явствами, и питиями, но, видно в наказание за мои житейские легкомыслия, судьбе угодно было, чтобы я сегодня в течение дня съел полфунта черного хлеба да тарелку вчерашнего, уже прокисшего, картофельного супа. Впрочем, пил еще чай, да еще с сахаром («вприкуску», конечно). Но, как говорится, и за это благодарение Создателю!

На днях состоялось «торжественное объединенное заседание съездов профсоюзов и совнархозов, посвященное вопросам науки и техники». Между прочим, выступал и Максим Горький: «Чур не сердитесь на меня и выслушайте несколько слов горькой правды. К работникам науки вы относились и относитесь еще довольно-таки варварски», — говорил Горький и указывал, что «непозволительно, чтобы носителя лучшего мозга, человека, думающего о счастье всех, думающего о том, как улучшить существование человечества, — ставить в необходимость пилить дрова, носить их на 4-й этаж, и т.д.

Ох, Горький, Горький! Действительно для русского человечества «горький», — и тебе бы нужно подумать над вышеприведенной пословицей, т. е. «поохал бы дядя, на себя глядя». А то «варвары». А не сам ли ты образовал этих варваров?

Жаркий день закончился хорошим дождем с градом и грозой, которая свирепствовала всю ночь не по-майски, а по-июльски.

12/25 мая. Сегодня покупали черный хлеб по 3.300 р. ф. Видел саратовца, тот говорит, что у них теперь хлеб дороже нашего, т. е. 4.000 рублей. Это в Саратове-то!!!

По протекции своего родственничка Б. А. Фердинандова вчера попал в Камерный театр на «Ромео и Джульетту» Шекспира. Играли «по-таировски», т. е. балаганили, но нельзя сказать, чтобы чересчур, мера была соблюдена; к тому же все шло так стройно, молодо, живо. Труппа слаженная, дружная, дисциплинированная. Все, должно быть, первые ученики школы Таирова. Всем до Качалова или до Гзовской как до луны, но ни единиц, ни двоек даже самый строгий критик им не поставил бы. Ромео — Церетели, Джульетта — Коонен, Меркуцио — Щирский, Капулетти — Вигелев, Тибальд — Фердинандов, Лоренцо — Сварожич могут получить от меня на память еще по плюсу к своим баллам. Они мне лично наиболее понравились. Но что скверно, мерзко, глупо, бесвкусно, дико — это декорации (какого-то Т. Лермана). Подлинный футуризм. В этой трагедии столько солнца, тепла, зелени, цветов, дворцов и всякой земной прелести, а что мы видим? С чем уподобить это зрелище: с фантастическими изображениями преисподней или с уголком разоренного революционным порядком московского дома? Но нет, это не подходит: там тоже безобразно, но все-таки понятно, а тут последнего-то как раз и нет. И весь труд Таирова и его сподвижников, а главное все поэтическое обаяние «самой печальной повести на свете» нагло смазывается этим бессовестным или болезненным вмешательством футуриста. Если бы мы увидели какую-нибудь картину Рубенса не в золоченой раме, а вделанной в ассенизационную бочку, то так же брезгливо и жалостно бы содрогнулись, как и при этом зрелище противоестественного содружества красоты с уродством.

Имел счастливый случай купить там «по твердой цене», т. е. за 80 р., № 5 журнала «Культура театра» государственного издательства и остался доволен. Почти «старое» чтение. — Между прочим, помещено письмо М. Н. Ермоловой по поводу открытия Малого театра (состоявшегося только 5-го апреля с.г.). Она имела мужество написать своим товарищам, и это так и напечатано в этом «государственном» журнале, что она молит Бога, да поможет Он приступить к великому делу просвещения народа и работать всем вместе без разделения, колебания и сомнения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2"

Книги похожие на "Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Окунев - Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2"

Отзывы читателей о книге "Дневник москвича. 1920–1924. Книга 2", комментарии и мнения людей о произведении.