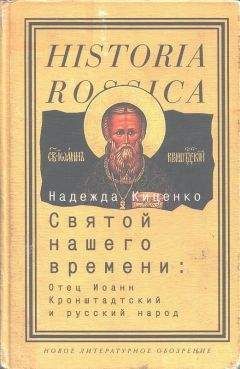

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

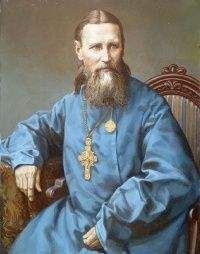

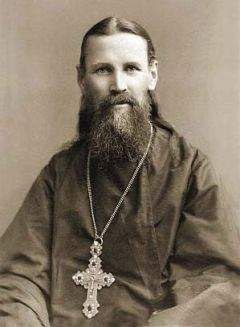

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

Кажущееся легкое раздражение о. Иоанна начетническим подходом к богослужению объясняет его требования к духовенству: чтобы преуспеть в наставлении паствы, следует решительнее проявлять инициативу. Дабы полноценно воспринять церковную службу, которая, по признанию пастыря, может быть загадочной и непонятной, недостаточно просто ходить в храм: ее смысл должен стать предметом изучения — и обучения. Это требует усилий как от мирян — «надо готовиться к исповеди, как ученик к уроку: подробно разбирать себя, вдуматься в разные стороны, душевное состояние»{277}, так и от священника: «устроить чтение Ветхого Завета в зале — особенно познакомить с пророками»{278}.

Сравнение с учениками неслучайно. Параллельно со служением в храме святого Андрея о. Иоанн в 1857–1882 гг. преподавал в местной средней школе, чтобы иметь лишние деньги для раздачи бедным. Его методы преподавания резко контрастировали с более распространенной «зубрежкой», характерной для духовного и начального школьного образования в России. Батюшка, который сам провел первые школьные годы в отчаянной «борьбе» с тяжело дававшимся учением, страдая от насмешек товарищей и наказаний учителей, стремился к тому, чтобы его ученики и его прихожане хорошо усваивали материал{279}. Несмотря на то что растущая слава, в конце концов, вынудила его оставить работу в школе и посвятить себя священническим обязанностям, ученики неоднократно вспоминали его уроки как единственное светлое пятно за все время обучения{280}.

Благодаря преподавательскому опыту о. Иоанн научился делать свои наставления понятными для каждой конкретной аудитории. Он проповедовал необходимость самостоятельной духовной работы и усвоения вместо пассивного принятия (более характерного, по его мнению, для низших классов) или пассивного отторжения (более типичного для высших сословий). Поэтому он чувствовал, что должен «внушать ученикам и мирянам приучать ум и сердце свое к самодеятельности во всякое время, и особенно во время молитвы… это весьма полезно и оживляет душу»{281}. Апелляция к разуму и к личной инициативе резко контрастирует с погружением в литургию, забвением и потерей себя, что считалось естественным для православия{282}. Призыв о. Иоанна к трезвой рефлексии и сосредоточенности мог, согласно гипотезе Саймона Диксона, рассматриваться как «протестантская» тенденция в русском православии, однако подозрительное отношение к смутным мистическим порывам было свойственно и самому православию. Отцы-пустынники и многие духовные авторитеты Русской церкви постоянно подчеркивали необходимость духовной «трезвости», предостерегая от избыточного экстаза и экзальтации{283}. Призывая к личностному принятию православия через разум и чувства, о. Иоанн не просто довел до логического конца церковные дидактические устремления эпохи Великих реформ, но пошел еще дальше.

Ключ к пониманию чувства ответственности пастыря за просвещение своих прихожан — осознание ее масштабов: он считал своим долгом направлять людей во всех их поступках. Батюшка столь остро ощущал свой долг священника, что не мог ни помыслить, ни допустить никакого компромисса:

«На Страшнем Суде Бога нашего в ответе за вас. Я не буду смотреть, приятно или нет вам слушать меня, а буду делать свое дело… Какой врач бы не старался исцелять или посещать больных? Но что же тогда звание мое, избранность моя? Разве я призываю на церковной кафедре? Разве я не учитель веры? Разве я не пастырь вверенных мне овец? Разве я не совершитель тайн веры? Нет: забвена буди десница моя, если она не будет начертывать на хартии слова истины: прильпни язык мой гортани моему, если он не будет обращаться в устах моих для изглаголания правил веры и благочестия!.. Да распалится сердце мое, охладевши к делу Божию! — Нет, пока я имею смысл и память, дотоле буду помнить, что и горе мне, аще не благовествую, что Небесный пастырь взыщет от руки моей крови от погибших от моего нерадения и лености овец своих»{284}.

Образование и культура

Поскольку о. Иоанн в своей пастырской и благотворительной деятельности как никогда много стал соприкасаться с образованными людьми, интеллектуальная сфера требовала от него все большего внимания. Разум и культура угрожали простой, идеальной картине общества, созданной священником, даже в большей степени, нежели такие привычные пороки, как жестокосердие или алчность. О. Иоанн чувствовал, что светский интеллектуализм представляет собой своего рода нравственный суррогат, настойчиво претендующий на автономность, независимость от всех законов, кроме своего собственного, — и открыто соперничающий с Церковью. Видя бедняков и их страдания каждый день, он обличал поборников мифического «прогресса»:

«О дивный прогресс! О премудрый прогресс! О приближающий ко дну адову прогресс! — А прогресс веры сердечной, живой? А прогресс любви христианской… христианской любви не только в самом простом смысле, но так, чтобы восполнить вопиющие, ужасающие недостатки других, не имеющих насущного куска хлеба, необходимой одежды и кровли? Где ты, истинный прогресс? О тебе забыли, твое имя похитили у тебя и приложили к этому чудовищному, сатанинскому прогрессу!»{285}

Но еще хуже было то, считал пастырь, что люди, которые иначе обратились бы к Церкви за нравственным наставлением, теперь искали его в других местах. На заре своего священнического пути он был склонен сочувственно относиться к интеллектуальным исканиям или нерелигиозным развлечениям прихожан, считая их метания следствием блаженного неведения{286}. Сначала он думал, что проблему можно решить с помощью просвещения, например путем перевода богослужебных текстов на разговорный русский язык для домашнего чтения, чтобы люди знали их так же хорошо, как европейскую художественную литературу и философию. Другой путь, который мог бы помочь христианам привести все стороны своей жизни в гармонию с православием, — утилизация искусства: «Пой песни церковные, псалмы Давида, разыгрывай их на инструментах»{287}. Позиция о. Иоанна была оптимистичной: он полагал, что большинство проблем — от неведения, а не от сознательного протеста. Если бы люди получили должное православное образование, светская культура стала бы для них менее привлекательна.

В то же время он осознавал, что люди должны искать утешения (и радости) в вере, а не где-нибудь еще. Так, в 1866 г. о. Иоанн размышлял: «Карамзинский праздник. У мира свои праздники, у Церкви — свои. Жаль, что у христианского мира — праздники свои — светские, — а церковные праздники — пренебрегаются. Это — что-то язычеством пахнет»{288}.

Противостояние между христианством и язычеством было ядром его картины мира — «языческими» могли быть и современные феномены, если они не несли в себе христианские ценности. Вдохновители языческой культуры той поры совершали гораздо более тяжкий грех, чем ее потребители, ибо они сознательно игнорировали православие и его доктрины. Поскольку сам пастырь был поглощен верой и ощущал ее как обжигающее, непосредственное присутствие Бога, он не мог простить пренебрежение религиозными темами, свойственное тогдашним искусству и прессе:

«За что я ненавижу светские театры и журналы — за то, что в них никогда не слышно имени Отца и Сына и Св. Духа; никогда не говорится о великом деле на его искупления от греха, проклятия и смерти, а все одна светская суета, пустословие светское»{289}.

«Услышишь ли когда в театре имя Христово не в шутку? Услышишь ли слова: сердце чисто созижди во мне, Боже? — Нет: зачем же театр называют еще нравственным, едва не христианским? Это — язычество в христианстве: он и перешел к нам из язычества»{290}.

Не меньшему, чем театр, осуждению подвергал о. Иоанн и другие проявления светской культуры. В 1867 г. он предвосхитил «Крейцерову сонату» Толстого, обвинив музыку, которая возбуждает мирские мысли и страсти, вместо того чтобы умиротворять, очищать и укреплять душу «в благодати Божией»{291}. Его представление о язычестве не ограничивалось светской культурой. Он отвергал и «народную», или «низовую», нерелигиозную культуру, считая ее греховной{292}. Поскольку сам пастырь оценивал любую сторону своей жизни с христианской точки зрения — будь то прием пищи или то, как он пожелал ближнему спокойной ночи, — он не допускал, чтобы недуховные сферы жизни или деятельности были просто нейтральны с христианской точки зрения. Его собственное мировоззрение было столь всепоглощающе религиозным, что он едва ли мог представить жизнь по иным законам и просто отвергал другие ее трактовки. Либо деяние укрепляло человека в православной вере, либо нет{293}. Пастырь считал справедливым и тот принцип, согласно которому «невинные» развлечения и занятия считались греховными только потому, что лежали вне сферы активной духовной жизни и не способствовали решению самой, точнее, единственно важной задачи — спасению души:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.