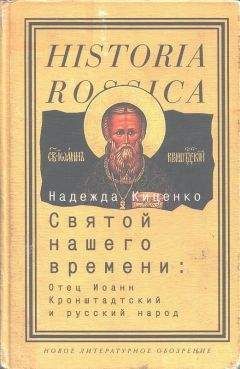

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

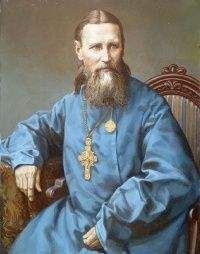

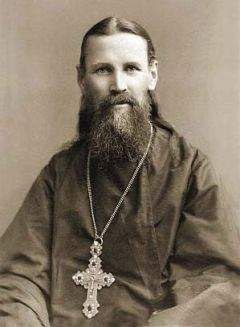

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

В школе нововведения и религиозное усердие о. Иоанна также натолкнулись на протест начальства. В 1865 г. он жаловался, что директор школы водит учеников в театр, устраивает для них танцы, позволяет им есть скоромное в пост, но не разрешает ему читать в классе душеспасительные книги{315}. Его коллеги тоже не всегда одобряли его. В 1869 г. он пишет о смертельной обиде, которую нанес ему учитель рисования, поприветствовав на собрании педагогического совета всех, кроме него. Это происшествие так сильно его задело, что не выходило у него из головы по меньшей мере два часа, и, лишь взглянув на икону Спасителя, он испытал мгновенное облегчение. Однако даже это не помогло в должной мере: по окончании собрания он попрощался со всеми, кроме злополучного коллеги{316}.

Реакция о. Иоанна на подобные коллизии любопытна. Отношения пастыря к Богу были столь доверительными, что он не сомневался: Господь на его стороне. Подобно тому как позднее пастырь будет молить Всевышнего усмирить Толстого и министра финансов Сергея Витте, точно так же в начале своего священства о. Иоанн призывал Его покарать — или, по крайней мере, вразумить — тех, кто делал его жизнь невыносимой, особенно если они подвергали его публичному унижению. К примеру, когда пьяный купец оскорбил его на людях, сказав, что священники никчемные люди и пальцем не могут пошевелить без благословения митрополита, о. Иоанн молился, чтобы Господь наказал обидчика и научил его не святотатствовать и не оскорблять священнический сан. Он пометил себе, что должен осудить такое поведение на проповеди, начав ее словами: «В одном городе жил богатый купец…»{317}. После другого аналогичного происшествия о. Иоанн писал о той обиде, которую нанес ему директор школы по поводу молитвы, читавшейся учениками перед занятиями. По мнению школьных властей, молитвы только отнимают время от уроков. «Отнимают время! — комментирует о. Иоанн. — Это занимает полминуты, а он иногда по четверть часа болтает в учительской. Боже, обуздай лукавство директора; пусть его гордость обратится в горе. Буди!»{318}

Ощущение пропасти между сознанием праведника и толпы, неизбежное фактически в любой ситуации, было особенно острым в случае с о. Иоанном, ибо он осознанно связывал собственное спасение со спасением своей паствы. На самом деле две ипостаси священника сливались в одну. Его духовный путь был неразрывно связан с духовным развитием его прихожан: уникальность его апостольской, священнической миссии определялась тем, насколько успешно он обращал в свою веру окружающих. Это был скорее симбиоз, чем независимое существование двух ипостасей. И это неудивительно: на литургии, как и в театре, налицо живое, активное взаимодействие между теми, кто служит, и теми, кто стоит и молится. Если батюшка или певчие равнодушны к тому, что делают, мирянам трудно молиться; если же равнодушна паства, то и священнику трудно продолжать службу с должным сосредоточением и рвением. Нередко прихожане помогали о. Иоанну: глядя на них, он чувствовал в себе силы побороть искушения и демонов{319}.

Однако чаще от людей исходила не поддержка, а сопротивление. Одна из основных причин нервозности о. Иоанна, когда он пытался искоренять пороки своих прихожан, — положение священника в тогдашней России. Противоречие между уважением самого пастыря к своему сану и статусом, который священник на деле занимал в российском обществе, проявлялось на каждом шагу. Чаще всего оно возникало в такой повседневной ситуации, как благословение. Согласно православному уставу, священник или епископ должен был поднять руку, перекрестить в знак благословения и завершающим жестом протянуть руку благословляемому мирянину для приложения. Соответственно мирянин должен был склонить голову перед священником или епископом, скрестить руки на груди и затем поцеловать протянутую духовным лицом руку.

Несмотря на то что процедура благословения именно так и выглядела в теории, на практике в XIX в. она стала означать уже нечто совершенно иное. Многие представители высшего общества и интеллигенции, якобы православные, не могли заставить себя целовать руку кому-то, кто, по их мнению, занимал более низкое положение в обществе (или отказывались это делать просто из принципа). Многие священники смирились с таким отношением и старались не давать благословения, если только их особо не попросят, что тонко отобразил Н. С. Лесков в романе «Соборяне»{320}. Напротив, о. Иоанн стремился благословить практически каждого и приходил в ярость, когда встречал отказ. В случаях, когда мирянин не целовал ему руку и буквально оставлял ее висеть в воздухе, пастырь воспринимал это как пренебрежение и знак неуважения к его сану. «Священник должен знать, кому подавать руку, и особенно не подавать ее молодым благородным дамам», — писал он в дневнике за 1867 г.{321} Он был настолько разгневан людским пренебрежением к его благословению, что сочинил молитву-проклятие на церковнославянском языке, в которой заклеймил гордецов{322}.

После подобных выходок прихожан о. Иоанн все чаще испытывал тревожное чувство, что все его надежды на общественное переустройство России рушатся. Его рукоположение пришлось на эпоху Великих реформ, пришедшую вслед за отменой крепостного права в 1861 г. Реформы вкупе с общим демократическим настроем способствовали размыванию социальных границ. В наступившем хаосе становилось менее понятно (но не менее важно), кого признавали уважаемым членом общества, а кем публично пренебрегали. О. Иоанн, который, при всей непрочности своего социального положения, уважал свой сан, плохо воспринимал такие выходки, как, например, оскорбительные слова в свой адрес, которые он услышал на улице от проходящего мимо юнкера{323}. Но особенно невыносимым для него было то, что он часто чувствовал неловкость во время служения в храме. Присутствие генералов, чиновников, богачей и хорошо одетых дам повергало его в трепет. Его ужасало, что он чувствует себя спокойно и уверенно перед простыми людьми, а перед образованными мирянами, не обладающими духовной мудростью, испытывает чувство ложного стыда и страха. Он начинает сомневаться в истине некоторых выражений в молитвах, конфузиться и бояться произнести «слова Господа и слова нашей Матери Церкви»{324}.

Сознание того, что он «предает» Христа и Богоматерь, внутренне съеживаясь из-за присутствия на литургии «архиереев, протоиереев, разных чиновных — светских, военных, школьных — богатых и знаменитых», подавляло о. Иоанна{325}. (Кстати, примечательно, хотя и неудивительно, что высокопоставленное духовенство действовало на него не менее обескураживающе, чем великосветские миряне. Он ни на минуту не забывал, что его отец — дьячок, а не рукоположенный дьякон или священник и что он стоит очень низко в неофициальной иерархии православного духовенства{326}.) Он буквально понял наказ Христа: «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марк 8:38). Поэтому батюшка считал свои классовые предрассудки грехом и позором. «Разве не черви все они перед Господом?» — мысленно восклицал о. Иоанн. «О ты маловерный! Вознеси голос свой, особенно когда твое глупое устрашенное сердце велит тебе молчать»{327}. Чувство неполноценности могло принимать и крайние формы, например, когда он полагал, что какой-нибудь генерал, присутствующий на службе, мешает ему воззвать к Святому Духу; или когда в присутствии двух капитанов корабля и лоцмана ему казалось, что некоторые места ектеньи неуместны{328}.

О. Иоанн испытывал глубокий стыд и гнев за то, что при всем осознании дистанции между собой и высокопоставленными членами общества он тем не менее тянулся к ним больше, чем к бедным. Отчасти это связано просто-напросто с тем, что священники могли рассчитывать на материальную помощь от богатых. Кто-то начинал служить в более благоприятных условиях, кто-то получал большее вознаграждение за труды, кому-то могли предложить отличную трапезу и бокал вина после службы. О. Иоанн, как и всякий бедный священник, был весьма подвержен подобным соблазнам, но, по крайней мере, сокрушался об этом. Как он виновато замечал в 1868 г., «когда богатый зовет на крестины или молебен, поспешаешь с удовольствием, особенно если ждешь угощения после совершения требы; когда же бедняк просит крестить своего ребенка в церкви после литургии или отслужить молебен, раздражаешься и сердишься»{329}.

Еще хуже, по мнению о. Иоанна, было желание схитрить и сократить молебен, когда он служил беднякам. Он постоянно напоминал себе, что нужно перебарывать такие желания и, придя в перенаселенное, тесное и грязное жилище бедняка, говорить себе: «Помни, что Господь и ангелы здесь, Бог тебя видит»{330}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.