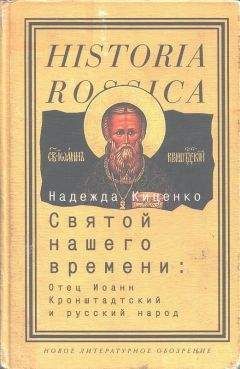

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

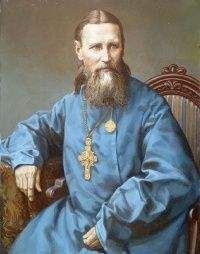

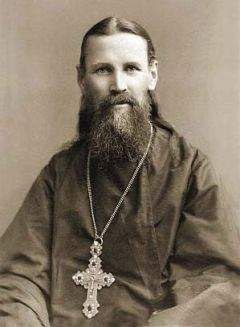

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

«Как только получает книжное образование, да наденет на себя студенческую тужурку или чиновнический мундир, так и воображает себя, что он стал иной человек, как бы другой природы, чем необразованные грубые простяки, за божество какое-то по сравнению с ними считает себя — но ты такой же окаянный грешник, смертный. Так же женщина в шелковом или бархатном платье с золотом и драгоценностями в отношении бедных»{303}.

Это острое ощущение классового неравенства импонировало многим из тех, кто недавно приехал из деревни и чувствовал себя неловко как в Кронштадте, так и в Санкт-Петербурге, а потому радостно соглашался с неприятием элитарности, декларируемым не только о. Иоанном, но и такими печатными органами, как «Санкт-Петербургские полицейские ведомости». В 1860-х годах, до того как народнические организации начали свою террористическую деятельность, пастырь усматривал главный грех «либералов» в том, что они защищали свои узкие классовые интересы и отказывались трудиться во имя всеобщего блага. Таким образом, получалось, что социальный эгоизм и атеизм — явления одной природы, а виной всему — образование:

«От чего либералы, изуверы, эгоисты, несочувствующие ближним… люди, коих цель — жить для себя, для удовольствия, не для дела? От того, что у них сердца не согреты любовию Богу и ближнему, они отрицают Божие, основы и начала общей святой жизни, правила нравственности. Вот вам и воспитание, студенты! Это за ваше глупое воспитание, господа педагоги!»{304}

Главная идея о. Иоанна — и здесь опять-таки он перекликается с Толстым и радикально настроенной интеллигенцией 1860-х годов — состоит в том, что талант бесполезен, если он не несет духовной пользы народу. Существует единый критерий для всех, и только им имеет смысл руководствоваться{305}. Из-за такого бесхитростного подхода ко всему он, к примеру, не мог смириться с тем одобрением, которое получили «самоубийства» (к которым батюшка приравнивал гибель на дуэли) Пушкина и Лермонтова.

Проблема для пастыря коренилась в несоответствии духовных и светских идеалов. Прежде о. Иоанн верил, что их можно примирить, но к 1890-м годам — по иронии судьбы, именно в то время, когда светская культура начала осваивать духовную ниву — его отношение к светской культуре стало жестко оппозиционным. Особенно его возмущало восторженное отношение общества к «безнравственному» Толстому и Чайковскому:

«Вот кого славит мир — и как славится: просто обожают! Тысячами венцов награждается! Памятники водружают, стоящие сотни тысяч, на которые можно было бы выстроить много благотворительных учреждений? Чего же ожидать от Господа на Суде Его — по смерти никаких светских деятелей, столь беззаконных и не покаявшись Богу, и награждены без числа светскими людьми, подобны им!»{306}

Пастырь пришел к выводу, что предназначение священника в том, чтобы указывать, что способствует духовному росту личности, а что нет. По-прежнему считая возрождение таинств основой духовного обновления, он также полагал, что социальная роль священника в том цельном обществе, которое он рисовал в своем воображении, должна расшириться. Священнику следует брать пример с пророков Израиля и вдохновлять паству страстными речами{307}.

Ключевое слово в понимании пастырем общественной миссии священника — «обличать». Священник не мог закрывать глаза на зло или людские заблуждения — он должен был «обличать нещадно»{308}. Необходимо преодолевать страх перед богатыми и сильными мира сего (слабость, в которой о. Иоанн признавался и сам себе), находить в себе смелость и все равно бороться:

«Священнику надо быть выше этой барской спеси людей благородных и изнеженных и не раболепствовать, не потворствовать этой спеси, не унижаться, не малодушествовать пред лицом сильных мира, но держать себя сановито, степенно, ровно, пастырски — в служении неторопливо, нечеловекоугодливо. Капризы, недовольство, спесь барскую, холодность к делам веры надо обличать»{309}.

Один из примеров такого обличения касается ряженых — о. Иоанн старался показать им, насколько плохо они поступают, и даже преследовал на улицах экипажи самых буйных гуляк{310}. Он занял более агрессивную позицию в своих проповедях и публикуемых трудах. Батюшка чувствовал, что противостояние между ним как священником и самой непокорной частью паствы переросло в войну. Эти непокорные считали (и пастырь осознавал это), что о. Иоанн не имеет права вмешиваться в их жизнь; и тем не менее он продолжал настаивать.

Именно бескомпромиссное и даже где-то агрессивное неприятие пороков тогдашнего общества отличает о. Иоанна от большинства других святых, его ближайших современников. Если назвать только двух самых прославленных, то Серафим Саровский и Тихон Задонский почитались за кротость и мягкость; Оптинские старцы Амвросий и Макарий предпочитали порицать людей косвенно и иносказательно, в форме притч{311}. О. Иоанн, вместо того чтобы сосредоточиться на внутренней духовной жизни или давать совет, только когда к нему обратятся с просьбой, вместо того чтобы видеть миссию священника только в проведении таинств или утешении, был убежден, что священник должен быть воином и стремиться изменить окружающий мир. Здесь, как и в случае с его антиэстетическим утилитаризмом, у него было больше общего с такими мыслителями радикально-социалистического толка, как Добролюбов и Чернышевский (кстати, оба родом из церковных семей), чем с преимущественной частью современного ему православного духовенства.

Оппозиция

Однако все энергичные устремления о. Иоанна натолкнулись на сопротивление. Будучи третьим священником в соборе св. Андрея, он должен был подчиняться не только настоятелю, но и его заместителю. Он мог заниматься благотворительностью, и изредка ему доверяли прочитать проповедь, однако его богослужебные обязанности были строго определены, и возможность проводить учебные занятия для прихожан храма или оказывать им пастырскую помощь на дому ограничивалась как церковным начальством, так и прихожанами, которым не нравилось активное внимание пастыря к их порокам.

Дневники о. Иоанна полны упоминаний о том, что на каждом шагу ему мешала враждебность, которая исходила от петербургского митрополита Исидора и вышестоящих священников. Церковное начальство настороженно относилось к начинаниям пастыря, которые воспринимались как чрезмерное усердие и отклонение от подобающей священнику модели поведения. Его пытались наказать самыми разнообразными способами: и прибегали к пренебрежительным замечаниям, и заставляли его надевать самое старое и запачканное облачение в большие праздники{312}. Однако сопротивление было не чуждо и самому пастырю. Согласно уставу собора св. Андрея, священники должны были складывать все средства, заработанные на не входящих в литургию службах (требах), и делить их поровну. Бо́льшая часть этих служб проводилась о. Иоанном как младшим священником; и затем на его глазах деньги уходили к другим. Уже одно это было неприятно; но позже он обнаружил, что один из священников недодавал часть дохода в общую казну{313}. Лишь о. Иоанн помогал бедным, тогда как другие священники не выказывали подобного сострадания. Пастырь ясно осознавал, что не имеет права осуждать других, однако цветущее буйным цветом неравенство все же продолжало тяготить его:

«Я завистник, ибо завидую своей братии, видя воздавляемые им почести и умноженное внешнее благосостояние, т. е. богатство, умноженное и сохраненное чрез сбережение и не подаяние бедным; досадую, что мне одному приходится расточать всюду собранное малое достояние великими трудами моими; что братия, для которой я много тружусь и богатство которой увеличиваю трудами моими, — не участвуют со мною в милостыне, не облегчают мне и милостыню на нищих, особенно младший иерей, получающий наравне со мною, с крайне малым и ленивым трудом, — и от того часто негодую на вопиющую несоразмерность в воздаянии за труд и в подаянии нищим, коим нет числа; раздражаюсь, озлобляюсь на настоятеля, который накопил многие десятки тысяч рублей и никому не дает, спокойно живет и служит как ни в чем не повинный, как чистый совестию»{314}.

В школе нововведения и религиозное усердие о. Иоанна также натолкнулись на протест начальства. В 1865 г. он жаловался, что директор школы водит учеников в театр, устраивает для них танцы, позволяет им есть скоромное в пост, но не разрешает ему читать в классе душеспасительные книги{315}. Его коллеги тоже не всегда одобряли его. В 1869 г. он пишет о смертельной обиде, которую нанес ему учитель рисования, поприветствовав на собрании педагогического совета всех, кроме него. Это происшествие так сильно его задело, что не выходило у него из головы по меньшей мере два часа, и, лишь взглянув на икону Спасителя, он испытал мгновенное облегчение. Однако даже это не помогло в должной мере: по окончании собрания он попрощался со всеми, кроме злополучного коллеги{316}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.