Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

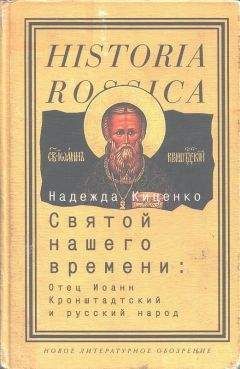

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

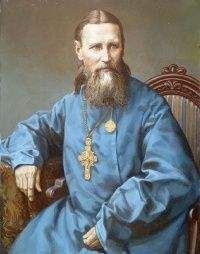

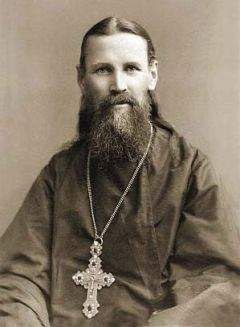

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа аминь. Св. о. Иоанне услышите меня из глубины сердца к вам вопию, помогите мне вашим словом и наставлением. И приму как слово Божие. Погибаю в жизни греховной и несть во мне разумения воли Божией. Истинно хочу спастися и в разум истинны приити но не знаю истинного пути по которому мне идти. Вот я живу замужем уже пять лет. Муж мой ведет жизнь греховную губя себя и меня и неистовствуя надо мною разрушая мое тело и душу и телесно и душевно, и душевные страдания иногда превышают мою силу и другой раз чуть не дохожу до отчаяния своего спасения…»

Время от времени Зеленова приходила к осознанию, что лучше стремиться к собственному спасению и переехать к родственникам, уйдя от мужа, который пил и настаивал на физической близости в те дни, когда Церковь предписывала воздержание. Однако тогда она испытывала терзания иного рода. Конечно, она чувствовала себя в родительском доме свободнее и могла более сосредоточенно молиться, однако сомневалась, не идет ли она против Божьей воли, уходя от мужа. Она объясняла это так:

«Когда я с мужем то мне вспоминаются слова Евангельские (что кто возлюбит отца или матерь или кого бы не было более нежели меня не достоин меня) и думаю что я нарушаю заповедь Божию тем что исполняю прихоти мужа более чем волю Божию. Когда же уйду то опять страдаю и жалко мужа и думаю что он без меня совсем погибнет, и вспоминаю Евангельского расслабленного… Он (Спаситель) исцелил его за веру других…»

Зеленова видит причину всех затруднений в своем невежестве, о котором часто упоминает. По ее мнению, будь она достаточно праведной, то поняла бы, в чем состоит ее долг, — то есть Божью волю. Однако, по ее собственному признанию, сколько она ни билась, не могла ее постигнуть. Она хотела, чтобы о. Иоанн стал ее духовником и наставил на путь истинный:

«Молю вас святый Отче Иоанне не оставте меня без извещения и не возгнушайтесь моей греховности и невежества, да не аки вещь поест мя отчаяния огнь… Муж мой почти все пьянствует и хочет чтобы были деньги и говорит что я не умею жить и все проживаю и отдаю родным и что он из за меня пьянствует. А я страдаю что я живу и нечего доброго не делаю и мои труды идут не для Бога и не на добрые дела. Молю Вас Отче Иоанне не оставте меня погибнуть от неведения. Напишите как мне жить и могу ли я свои заработанные деньги употреблять по своему произволу без ведома мужа потому что он мне ничего не позволяет сделать доброго. И в чем мне ему повиноваться и в чем противиться. Помозите мне как некогда уязвленному от разбойников. Знаю, что я не достойна, но ведь и пси едят крохи падающие со стола господ их»{435}.

Для стремившихся к благочестию (таких, как Зеленова) о. Иоанн открывал едва ли не единственный законный путь к освобождению от диктата мужа или низвержению его власти. Конечно, неверующие женщины не нуждались в подобных санкциях с его стороны: они могли почерпнуть рецепты поведения из набиравшего в те годы силу феминизма, который стал популярен с 1850-х годов в связи с возникновением в обществе «женского вопроса». Однако женщины, которые хотели жить в соответствии с православными законами добродетели, прекрасно видели скрытое противоречие между заповедями «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» и «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» или же «Чти отца твоего и мать твою». В их глазах только о. Иоанн был способен примирить эти несоответствия.

Мужчины также писали о своих духовных исканиях и внутреннем смятении, однако почти никогда не упоминали родителей. В отличие от описанных в житиях святых-мужчин, у которых основной конфликт, как правило, заключается во взаимоотношениях с матерью, обычные миряне часто становятся набожными в знак протеста против своего семейного положения и видят главное препятствие в жене и детях. Например, слепой молодой человек писал о. Иоанну: «Я слепой и женат вот трети год… благослови меня делать чтобы спастись серце чевото неспокойно и разум слаб, а грехи все тяготят меня где мне лучше спастись или удти от жены и детей или нет душа все чево ищет»{436}. Матери также могли считать своих детей чем-то второстепенным по отношению к своей духовной жизни, а иногда и вовсе видели в них основную преграду на пути к Богу. Для людей, ощущавших давление со стороны членов семьи, вера — и особенно благословение о. Иоанна — помогала найти выход, не отвергаемый общественной моралью. В письме от 23 июля 1899 г. Василий и Параскева Распоповы описывали бедственное положение своей неграмотной знакомой:

«Еще пишем Вам о болящей Дарье когда она ночью наругала крепко своего дитя то она заснула видит сон самаго Господа распятого на кресте и Царицы Небесную вдрух она вскочила! И силно испугалась сотворила молитву и патом легла опять уснула и приснился ей вторичный сон увидела угодника Божьево в живности и он надел на нее крест и что же! теперь образавалось с нею что она хотя идет во храм и ругает самаго Господа и Матерь Божию и всех святых и уней скверныя слова никогда нисходит с мыслей она такая была женщина Богамолиная а сичас с нею последовало очень плохо что она так горько плачет день и ночь и хотит бросить детей и уйти сама не знает где итти просит она Батюшка нова Благословения что он Благословит ли нет итти в путь дети у нея 4 адин одного меньше и она очень бедная и посылает денег 1 р. и по получению сего письма уведомите письменно»{437}.

Иными словами, коль скоро дети явились причиной ругательств, удалить их могло бегство из семьи. Даже если столь драматичный шаг и не требовался, многие корреспонденты пастыря сообщали ему о своей решимости посвятить жизнь духовному восхождению — эта решимость обычно созревала с возрастом. Многие историки отмечают такую закономерность, как цикличность женской духовности: в периоды рождения и воспитания ребенка женщины просто не могут полностью последовать духовным импульсам. Однако данная закономерность касается не только женщин{438}. Если говорить о крестьянской среде, то здесь более благочестивый образ жизни, строгое соблюдение поста, воздержание и чтение религиозной литературы (последнее, естественно, касается грамотных) уважались, а иногда и ожидались в преклонном возрасте{439}. Однако набожность в последние годы жизни — примета не только крестьянского уклада. Так, правительственный чиновник 46 лет также изъявил желание провести остаток своих дней в покаянии и читать псалмы в церкви Рождества перед иконой «Взыскание погибших»{440}.

Тема, проходящая красной нитью через письма к о. Иоанну, — духовное одиночество людей и их желание обсудить с кем-то свою внутреннюю жизнь. Огромный объем писем, особенно из провинции, демонстрирует, что существующих социальных и религиозных форм общения было недостаточно. Люди взывали к о. Иоанну, поскольку хотели не только поделиться своими духовными переживаниями, но и получить наставление от пастыря. Когда они чувствовали, что в их духовной жизни произошло нечто необычное, например их посетило видение, то обращались к о. Иоанну без тени смущения, свойственного тем, кто просил денег или молитв. Словно бы благодаря этому они входили в разряд посвященных и имели право свободно, на равных обращаться к батюшке. К примеру, полуграмотный Лукуллиан начал свое письмо о. Иоанну с фамильярного «Голубушка!» и попросил его благословения: «Земных благ мне не нужно. Голубчик мой для меня выше не было б щастья наземли еслибы Выпосетили мою убогою келью здесь мне нужно Вам сказать»{441}.

Не только духовные видения придавали людям смелость писать пастырю: само содержание видений наводило их на мысль, что на них возложена серьезная ответственность. Образы Царя и судьбы всей Российской империи занимают значительное место во всех видениях, о которых корреспонденты рассказывали пастырю. Например, старица Евдокия хотела сообщить Их Императорским Величествам, что они смогут найти много золота и старого оружия под иконой Казанской Божией Матери: «Но без вашего совета, о. Иоанн, я не посмею ничего сделать»{442}. Малограмотная женщина писала ему, что «великий старец, отец Корнилий» поручил ей оповестить всех о пророчестве, полученном от самого Господа: «Открыто от самово Господа что виликие скорби будут нашему Государю и восплачет вся Россия от старого до малого все будут страдать что такого бедствия еще и не было»{443}.

Однако было бы опрометчиво утверждать, что видения и пророчества — прерогатива крестьян, неграмотных или бедняков. Даже столь образованный человек, как князь В. Барятинский, чувствовал «своим священным долгом» сообщить о. Иоанну в телеграмме из Царского Села от апреля 1905 г. о знамении свыше, полученном американкой, вдовой Мейсснера, бывшего чиновника Министерства внутренних дел. Молясь на могиле сына в Тифлисе о том, чтобы Господь помог русским во время русско-японской войны, она услышала глас свыше: «Пока Россия не обратится к Господу с молитвою и не возложит на себя поста в течение одной недели, она не будет в состоянии одолеть врага!» Г-жа Мейсснер спросила, а нужно ли и войскам поститься вслед за всей остальной страной, и получила ответ: «Конечно нет, т. к. им необходимо беречь все свои силы для работы, которая на них возложена!» Когда она спросила, каким образом должна передать эту весть русскому народу, ей было велено рассказать все князю Барятинскому и его жене, которые должны оповестить о. Иоанна, а он, в свою очередь, — весь народ. Голос не вызвал у г-жи Мейсснер ни толики сомнения — это была воля Отца Небесного. Он предупредил, что если русские нарушат требование и не обратятся в течение недели к Богу с молитвою и постом, то они никогда не оправятся от последствий этой войны{444}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.