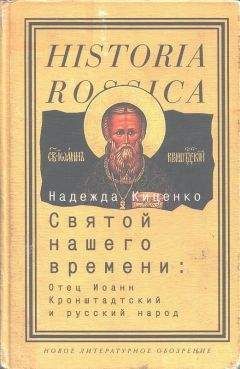

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

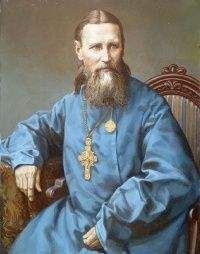

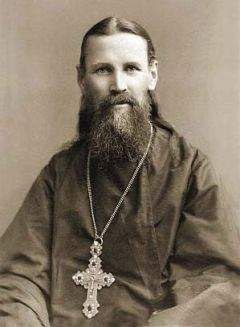

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

На первый взгляд, перед нами необыкновенное представление о благодати. Более традиционная трактовка этого чуда состоит в том, что благодать свободно даруется Господом и может исчезнуть столь же внезапно, как и появилась, даже если тот, на кого она снизошла, считает, что приложил немало духовных усилий для ее стяжания. Однако о. Иоанн в стремлении к благодати осуществлял более напряженную духовную работу, нежели многие, и не принижал собственной роли в процессе ее обретения. Теперь он дерзал не только возносить молитвы к Богу за других, но и просить Всевышнего, чтобы Он и впредь избирал пастыря сосудом, через который передавалась бы благодать{470}.

К 1890-м годам о. Иоанн, казалось, имел все, о чем может мечтать праведник, стремящийся обрести святость. Господь благоволил ему, он получил всемирное признание, а ежедневные массовые исцеления подтверждали его редкий дар. Но именно в тот момент, когда, казалось, он уже наверняка стал святым, сами источники его духовной силы словно начали отнимать у него время и энергию. Евхаристия, о которой он по-прежнему восторженно мог отозваться: «…Какое обновление! Какой мир небесный!.. — что такое земная жизнь после этого?» — теперь становилась препятствием в том, чтобы видеть как можно больше людей{471}. Ему приходилось встречаться со многими людьми, чтобы молиться за них и оказывать им требуемую помощь — и таким образом зарабатывать деньги для многочисленных общественных и религиозных начинаний и для бедняков, которых он поддерживал. Становясь общенародным святым, о. Иоанн вынужден был бороться, чтобы сохранить то, что питало изнутри его святость.

Его записные книжки отражают эту борьбу. В 1880-е годы о. Иоанн впервые упомянул о том, что его раздражают люди — и особенно дети, — которые часто причащаются; а ведь именно этого он так страстно желал. В 1882 г. он писал: «Я чувствую такой гнев, видя их [детей], которых приносят, и приносят так часто, что я жалуюсь, — я, кот. причащается каждый день, скуплюсь для этих Богом возлюбленных»{472}. Длинные очереди перед чашей означали, что на молебны остается все меньше времени. Но почему батюшка особо выделял детей? Возможно, из-за того, что у него не было своих собственных, он объяснял свою антипатию к причащающимся детям тем что они еще находятся в несознательном возрасте.

«Они тоже достойны Их, хотя и не сознают их важности и спасительности. Часто, думаю я, подносят их — для чего? — А я, окаянный, для чего часто, чаще их, гораздо причащаюсь — и остаюсь все грешником? Надо радоваться, что безсмерт. дух. трапезу разделяют со мною хоть дети, если взрослых нет — причастников, а не негодовать на них. Помни, что Господь сказал ученикам, когда хотели воспретить детям к нему подходить»{473}.

Здесь поучительно различие между римско-католической и православной практикой. Споры внутри раннехристианской Церкви по поводу того, можно ли крестить и причащать ребенка, завершились принятием православными той точки зрения, что ребенок обладает и душой и потому должен быть крещен и причащен как можно скорее. В римско-католической практике младенца также крестили немедленно, однако причастие откладывали до семилетнего возраста. Православные дети впервые исповедовались также в «сознательном» семилетнем возрасте, однако могли причащаться сразу после крещения; по сути дела, теоретически они, как и о. Иоанн, могли причащаться каждый день{474}. На призыв пастыря причащаться чаще стали откликаться все больше и больше матерей, что отнимало у о. Иоанна колоссальное время. Начиная с 1880-х стали причащаться чаще и взрослые.

К началу 1880-х о. Иоанн был настолько занят, что его дневник стал сильно напоминать деловой ежедневник, и он нередко ловил себя на том, что после литургии его мысли переключались с богослужения на деловые встречи, назначенные на это время. Уже в 1883 г. он сокрушался, что не был душою вместе со своими духовными детьми во время исповеди: «При исповеди духовных детей, сердце мое было не с ними, а с собою и не с Богом — о окаянство! а опять с собою и с деньгами, чтобы начавши скорее кончить, собрав пообильнее жатву»{475}. В тот период ему приходилось по минутам расписывать свое время, и он понимал, что любое отклонение от планов в начале дня неминуемо повлечет за собой крушение надежд всех тех, кто договорился с пастырем на более поздний час. Несмотря на все его старания, такое случалось нередко. В обращенных к пастырю письмах за 1880-е годы содержались такие упреки: «Дорогой батюшка благоволите снова назначить время крещения младенца… у лавры ждали четверг с пяти до 9 часов»{476}.

На о. Иоанна постоянно давила необходимость выполнять настойчивые требования прихожан, настаивающих на встрече. Он справлялся с этим даже слишком хорошо. Грехи, в которых он чаще всего кается с начала 1880-х годов, включают в себя «небрежность в молитве, крайнюю поспешность и изредка недостаток благоговения…»{477}. Все это, конечно, сопряжено с особенностями любой профессии, когда становится привычным то, что поначалу кажется в новинку и в радость. Быть может, его самозабвенное увлечение служением литургии поблекло, и не из-за общественного признания его святости и последовавшего вслед за ним огромного спроса на проведение внелитургических служб. В конце 1890-х годов он писал в записной книжке, что очень быстро провел молебны, поскольку очень спешил в Санкт-Петербург, за что «был наказан стеснением и печалью», и обрести мир и смелость (перед Богом) удалось только большим усилием{478}.

Каждый день о. Иоанн получал по почте жалобные прошения о материальной помощи. Осуществляя на практике свой принцип оказывать благотворительную помощь всем и каждому, он не мог оставить без ответа ни одно из писем — и в результате должен был без конца думать о том, как достать деньги. С другой стороны, вряд ли он мог преуменьшать значение причастия только под тем предлогом, что стал более загружен. Положение усугублялось тем, что чем больше людей приглашали о. Иоанна к себе домой, тем больше появлялось и желающих у него исповедоваться и причащаться. Эти взаимоисключающие требования могли довести его до крайности. В 1894 г. он так писал о литургии, на которой много причащающихся:

«Так бывает со мною и при больш. колич. причастников. Сначала охотно и усердно причащаю народ всякого звания и состояния, а под конец начинаю предаваться нетерпению и огорчению, как бы забывая, какое великое дело я делаю… куда я спешу и тороплюсь от этого дела? К суете мирской, к удовлетворению корысти, к чревоугодию, к любви мира сего, кот. есть враждебен Богу! Тогда раскаиваюсь»{479}.

Итак, по иронии судьбы, воплощение одного из идеалов православной жизни — более частого причащения и более активного участия в таинствах, к чему так стремился о. Иоанн, — привело к сокращению времени, которое пастырь мог посвятить прихожанам вне церкви.

Слава пастыря имела и другие разрушительные последствия для его духовной жизни. Возникшее в 1880-х гг. самоощущение, что он является заступником всей земли русской, которое расцвело пышным цветом к 1890-м, вошло в конфликт с его постоянными обязанностями приходского священника. Несмотря на то что пастырь ездил в столицу почти каждый день, он все же был вынужден считаться с просьбами своих кронштадтских прихожан — особенно бедных, которые были его первыми духовными чадами, — и проводить положенные церковные службы. Он остро чувствовал это противоречие:

«Вскоре после литургии и причащении св. Тайн раздражился и гневался на своих прихожан, пригласивших меня к больным с св. Дарами — из-за того, что мне хотелось ради сребролюбия объехать приезжих, а потом ехать в Петербург для молитв и для нажива денег, хоть и для благотворения и милостыни»{480}.

Как демонстрируют письма к пастырю, он стал своеобразным центром благотворительности: желавшие помочь бедным присылали ему подарки в твердой уверенности, что это поможет «достойным» бедным. Рост пожертвований создал ситуацию, которую пастырь не мог предвидеть: складывалось впечатление, что нуждающихся становится все больше и больше. Просители начали ходить за пастырем по пятам, карауля и у дома, и у Андреевского собора. Он стал воспринимать настойчивость бедняков как тяжкое бремя и начал бояться вообще выходить на улицу. Осознавая всю духовную значимость благотворительности, он почувствовал противоречие между двумя своими ипостасями: молитвенного заступника за людей, священника — и дарителя, оказывающего им финансовую поддержку. Его дневниковые записи отражают минуты мучительной грусти от осознания своей неспособности совмещать молитву с материальной помощью. 20 февраля 1882 г. он писал:

«Крайне расстроился из-за нищих, особенно из-за девочек, кот. я подал милостыню (по 2 1/2 коп.), кот. и после того за мною следили, хотя я нарочно уходил от них, желая наедине тайно молиться; потом 40 чел. нищих взрослых пришли ко мне, прося милостыни, и я, уже раздражен девочками, раздражился на взрослых, отсылая их к богатым городским. — В конце концов я весь разбит нравственно пришел домой… был прощен молитвою перед Тихвинской Б. М.»{481}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.