Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

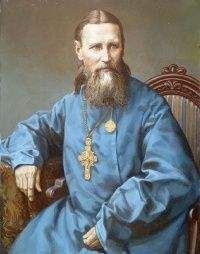

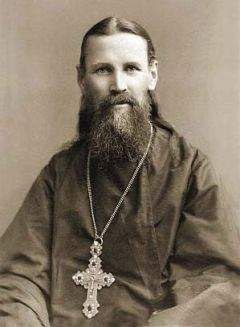

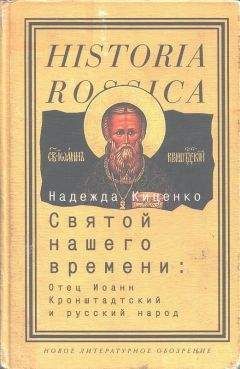

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

«О Иисусе Христе, молим Тя, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас и весь мир Твой от всякой погибели. Ты кровию Своей искупил от грехов души наша. О, Боже Предвечный, милосердие Твое великое ради пречистой Крови Твоея, всегда, ныне и присно и во веки веков. Условие молитвы: кто сию молитву имеет, должен передать ее девяти человекам и хотя раз в день должен читать ее с верою и тогда избавлен будет от всякого зла и бедствий, и если не исполнит, то подвергнут будет злу и бедствиям»{503}.

Отрицая авторство молитвы, о. Иоанн писал в кронштадтской газете «Котлин» в 1890 г.:

«Опять колобродит по рукам под моим именем, якобы мною составленная молитва с обязательством передачи ее девяти человекам и с обещанием за эту передачу всяческих благ. Эта мнимая молитва, составленная невежественной и вовсе не церковной головой, — не моя, а послесловие ее, очевидно, принадлежит какому-либо пройдохе, рассчитывающему на доверчивость и суеверие простого народа… В половине марта 1887 года и в январь 1889 года я просил Кроншт. Вестник и другие газеты посредством печати сделать известным эту религиозную подделку. Ныне снова повторяю эту мою покорнейшую просьбу»{504}.

Однако все было бесполезно. Подобные «тайные молитвы» были известны давно, задолго до того, как они стали ассоциироваться с о. Иоанном. Они переписывались и передавались повсеместно в течение многих лет{505}. Отвечая на письмо Георгия Раменникова, который справлялся о том, является ли православной одна из самых известных молитв, обнаруженная им у матери и жены, о. Иоанн и сам признался, что в возрасте десяти лет переписал «Сон Богородицы» («Но, — поспешил он добавить, — когда меня вразумили люди умные — я бросил в огонь»){506}. Публикация в 1908 г. в российских газетах и во «Frankfurter Zeitung» одной такой «тайной молитвы отца Иоанна», призывающей к смерти Льва Толстого и министра финансов Сергея Витте, могла иметь серьезные политические последствия{507}. Что касается политики, то в этой области также существовал ряд интересных легенд. Согласно одной из них, о. Иоанн предостерег царя от поклонения иконе, принесенной ему двумя студентами. Он попросил солдата выстрелить в нее — за иконой прятался татарин с двумя ножами, это была попытка покушения на Государя Императора{508}.

Магические письма счастья — лишь одна из древних форм неканонической религиозности, включенных в почитание о. Иоанна. Попытка установить, какие из дошедших до наших дней форм поклонения считались приемлемыми, а какие нет, даст ценную информацию о структуре и практике народного православия. Некоторые формы являлись по определению недопустимыми. Так, нельзя было одобрить практику украшения чудодейственных изображений о. Иоанна крестиками, кольцами и другими драгоценностями, как это делалось с чудотворными иконами, например Всех Скорбящих Радость или Казанской Божией Матери{509}. Причина здесь более чем очевидна — невозможно было писать иконы о. Иоанна, ни тем более размещать их в церкви при его жизни. Пастырь сам являлся живой иконой, получая при жизни поклонение и дары, которых после канонизации удостаивались его изображения. Как любимые иконы украшали отборным жемчугом и драгоценными камнями, так и его «украшали» крестами с драгоценными камнями, дорогим атласом, бархатом и парчовыми одеяниями с золотой вышивкой и рясами, подбитыми соболями{510}. (При этом не использовались такие знаки исцеления, как миниатюрные органы и конечности, отлитые из воска или вырезанные из жести, хотя они бытовали как в западноевропейской, так и в русской традиции{511}.)

Коммерческая сторона культа о. Иоанна была во многом сходна с ситуацией вокруг таких католических центров паломничества той поры, как Арс и Лурд{512}. К 1880-м гг. о. Иоанн стал знаменитостью. Тысячи людей приезжали в Кронштадт (а в церковные праздники их количество в несколько раз возрастало) в надежде увидеть его и принять Святое Причастие из его рук. Всем им нужны были еда, питье и кров. В результате постоялые дворы для паломников стали прибыльной статьей местного дохода. Началась жестокая конкуренция за паломников: из их рассказов и писем явствует, что охотники за клиентами подкарауливали их прямо на пароме и настойчиво предлагали свои услуги. Сами паломники относились к подобной навязчивости равнодушно и насмешливо — сатирическую зарисовку на эту тему находим в книге А. Сереброва «Время и люди: воспоминания»{513}. Поскольку везде предлагалось приблизительно одно и то же — кровать или тюфяк, подобающая благочестивая атмосфера, религиозная литература, красный угол, перед которым теплится лампада, и регулярное чтение акафистов, — постоялые дворы мало чем отличались друг от друга, разве что качеством тюфяка и близостью к собору св. Андрея{514}. Однако была одна услуга, которую все могли обещать, но никто не мог гарантировать: твердая договоренность, что о. Иоанн посетит жилище паломника{515}.

Проще говоря, спрос на о. Иоанна превысил предложение. И это породило парадоксальную ситуацию. Толпы посетителей, традиционно особенно грандиозные во время Великого поста, создали в Кронштадте атмосферу благочестия и повысили уровень достатка. Однако за популярность приходилось платить. Чем больше было людей, жаждущих увидеть, услышать, прикоснуться к о. Иоанну, тем, в свою очередь, труднее становилось этого достигнуть и тем выше ценились те, кто мог каким-то образом устроить встречу с пастырем. О. Иоанн оказался в безвыходной ситуации. Его главным делом были молитва и совершение таинств; он не хотел быть своим собственным «импресарио». В дневниках 1880-х и 1890-х гг. отразились его сожаление и раскаяние из-за невозможности уделить пару минут самому себе, а к началу XX в. он понимает, что не в состоянии принять каждого и что самому отсортировывать страждущих для него слишком обременительно. К середине 1890-х, по мере того как напор паломников усиливался, пастырь начал прибегать к помощи людей, выполнявших функции отчасти управителя, отчасти личного секретаря: они фильтровали толпы просителей, тщательно изучая каждую кандидатуру. Чтобы пройти отбор и попасть к пастырю, паломники готовились неделями, стараясь заручиться всеми возможными связями. Например, 30 ноября 1903 г. один студент уговорил личного секретаря обер-прокурора Священного Синода разрешить ему воспользоваться одной из его визитных карточек для входа и таким образом прошел{516}.

Однако далеко не всегда все было так просто. Несмотря на то что о. Иоанн платил своим посредникам достойное жалованье, соблазн принять «кое-что» в обмен на обещание организовать встречу с пастырем был очень велик. В результате его секретари — Евгения и печально известная Вера Перцова — сколотили себе небольшой капитал и снискали гнев тех, кто обращался к ним за содействием{517}. В глазах почитателей те вольности, которые позволяли себе эти помощницы, были ужасны. Например, потрясенные паломники описывают, как Евгения собирала себе в карман по десять рублей с каждого за устройство встречи с о. Иоанном (и это помимо стоимости самой встречи){518}; или как Перцова, сопровождая пастыря во время поездки в Астрахань, расхаживала с саквояжем, полным пожертвований, и рявкала: «Если так, то посиди без денег. Посмотрим, как ты поедешь»{519}. Предприимчивые люди быстро поняли, что можно выдать себя за представителя о. Иоанна и неплохо заработать на обмане. В подобном мошенничестве признавались даже женщины, жившие в Доме Трудолюбия. И это неудивительно, ибо к началу 1900-х гг. одна половина Дома была превращена в постоялый двор для паломников, где в каждой комнате было три двери, и все они должны были быть открыты во время визитов о. Иоанна, чтобы он не тратил время на проход по вестибюлю{520}. Бизнес в этой сфере достиг таких масштабов, что к началу XX в. вокруг о. Иоанна сложилась атмосфера торговли и наживы.

К 1890-м гг. к батюшке попадали по существу лишь те, кто мог себе это позволить. Так, Александра Максимовна Лебедева, состоятельная владелица фабрики, продала все, чтобы оказаться рядом с о. Иоанном; в награду она получила квартиру при соборе св. Андрея. Но как только посредники батюшки получили от нее все, что хотели, они перестали ее звать; и лишь о. Иоанн время от времени продолжал заходить к ней. О том, как вели себя его «секретари» по отношению к менее обеспеченным прихожанам, можно догадаться из письма малограмотной женщины, написанного в конце 1890-х гг.:

«Вы были у нас 4 марта петербургская сторона Большая Гребецкая у слесаря. У меня были большие скорби что мой муж пьет и я попросила Катерину Семеновну чтобы она привезла вас к нам и она мне назначила на молебен 100 рублей и я заложила свои вещи которые у меня были и только на 60 рублей и вот когда Семен приехал и прямо схватил за конверт и мне начал говорить почему у вас не 100 руб положено только 60 руб и я сказала что мне негде больше взять и он сказал тогда не привезем а я сказала да будет воля Божья и тогда Семен сказал я доложу 40 своих а я сказала докладывай если у тебя есть и теперь приходют за груть меня треплют оба с Катериной 40 руб требуют и говорят что мы поедем к мировому а я им сказала у меня мировой дорогой Батюшка. Дорогой Батюшка если б у меня были я б им отдала а у меня негде взять что муж выпивает помолитесь дорогой Батюшка чтоб ему исправится и простите меня грешницу Ографену что я вам пишу потому что оне мне не дают покою»{521}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.