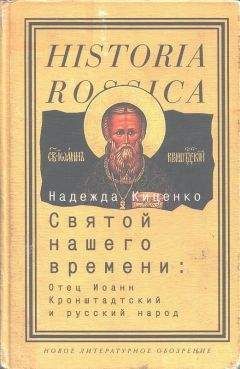

Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

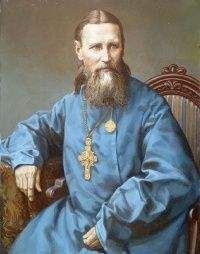

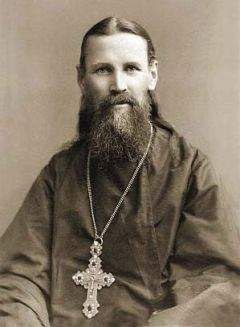

Описание книги "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Описание и краткое содержание "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать бесплатно онлайн.

В книге Надежды Киценко, профессора истории в Государственном университете штата Нью-Йорк в Олбани (США), описываются жизнь и эпоха отца Иоанна Кронштадтского (1829–1908 гг.), крупной и неоднозначной фигуры в духовной жизни Российской империи второй половины XIX — начала XX вв. Отец Иоанн, совмещавший крайне правые взгляды и социальное служение, возрождение литургии, дар боговдохновенной молитвы и исцеления, стал своего рода индикатором: по тому, как к нему относились люди, можно было понять их взгляды на взаимоотношения церкви и государства, царя и революции, священников и паствы, мужчин и женщин. Он стал настолько популярен в период своего служения, что Кронштадт превратился в прославленный центр паломничества. Исследование Н. Киценко основывается на богатейшем и практически не известном фактическом материале из российских архивов, включающем уникальные дневники отца Иоанна, тысячи писем от его сторонников и полицейские отчеты о секте, спекулировавшей его именем.

«Крайне расстроился из-за нищих, особенно из-за девочек, кот. я подал милостыню (по 2 1/2 коп.), кот. и после того за мною следили, хотя я нарочно уходил от них, желая наедине тайно молиться; потом 40 чел. нищих взрослых пришли ко мне, прося милостыни, и я, уже раздражен девочками, раздражился на взрослых, отсылая их к богатым городским. — В конце концов я весь разбит нравственно пришел домой… был прощен молитвою перед Тихвинской Б. М.»{481}.

И с духовной, и с материальной точек зрения было необходимо как-то примирить это гнетущее противоречие. О. Иоанн пытался приучить своих духовных чад к определенному порядку пожертвований. Он призвал их сформировать списки по двадцать человек и выдал каждому «капитану» определенную сумму для распределения между членами «полка», однако усилия оказались тщетными{482}. Бедняки до такой степени осаждали его, что он буквально был вынужден спасаться бегством. «Прости мне и тот грех, что я убежал от нищего, бежавшего за мною, — исповедовался он в дневнике за 1882 г., — говоря себе: подам всем в свое время — в 3 часа, а на всяком месте и во всякое время не хочу подавать, т. к. их крайне много»{483}. Создание Дома Трудолюбия не облегчило его бремени и не разубедило его в том, что он должен подавать беднякам из рук в руки, а не через учреждения, даже если они созданы и финансируются им лично. Чем большую славу приобретали его святость и благотворительность, тем больше молящихся начинали считать, что он принадлежит им, а не самому себе. Слова, провозглашенные о. Иоанном в начале пути, — «священник принадлежит всем, а не себе» — сбылись до такой степени, о которой он не мог и помыслить.

Ощущение, что бедные неумолимо окружают его плотным кольцом и что он как святой принадлежит миру, явственно просматривается в дневниках о. Иоанна начиная с 1880-х гг. Хотя современники и писали с восторгом о спокойствии духа пастыря, на самом деле его нервы были натянуты до предела. На первых порах после обретения популярности и славы он впадал из одной крайности в другую. В дневнике за 1883 г. он писал:

«Сегодня я не выходил на улицу с бти до 11ти 1/2, между прочим, потому, чтобы не встретить нищих, ожидающих моего выхода и моей подачки, но вышедши, я как раз встретил 5 чел. (прежде подача нищим была, только не этим), и я подал им по 2 коп., а мальчик назойливый стал просить неотступно еще прибавки, и я в досаде на него надрал его за волосы, и пошел по посадской улице гулять (голова болела); нищие опять за мной, особ. кривой и глухой; я рассердился на него за настойчивость и преследование меня и крепко обеими руками выдрал его за волосы; другие испугались и пошли скоро вперед; я шел вперед; кривой нищий в конце улицы опять подошел ко мне и я пожалел его — подал ему 20 коп., подозвал и еще двоих, и подал по 10 коп.; они давай припрашивать еще, я опять рассердился и хотел ударить крепко большого молодого парня, но он убежал; потом мальчики опять стали приставать, и я велел городовому отвести его в участок за попрошайничество; он заплакал, и я велел его отпустить. Согрешил, и виню себя. Каюсь перед Господом, Божией Матерью, всеми святыми и всеми людьми»{484}.

Несмотря на то что сам о. Иоанн не находил оправданий своему поведению, его паства, по-видимому, не считала этот поступок чрезмерно жестоким, поскольку, с одной стороны, чувствовала свое подчиненное положение по отношению к пастырю, а с другой — телесные наказания были распространены повсеместно и не считались чем-то неприемлемым. Как бы то ни было, об этом эпизоде нигде не упоминалось. Хотя о. Иоанн и обвинял себя в «этом грубом проявлении нетерпения, корысти, жестокосердия, злобы», не возникает впечатления, что его избивание нищих и таскание их за волосы было чем-то большим, чем «грубость», или чем-то из ряда вон выходящим{485}.

Из-за того что бедняки становились все более требовательными и навязчивыми, в начале 1880-х гг. отношение о. Иоанна к ним как к социальной группе изменилось. Их настойчивость сильно отличалась от той сдержанности, которую пастырь отмечал в 1868 г., когда писал: «Бедным мальчикам надо с удовольствием подавать милостыню: они просят от крайной нужды и, получив достаточную сумму, долго не приходят. О, бедные! Они не имеют где главу подклонити, не имеют что есть и пить и чем одеться… как их не жалеть! Как не отказать себе в лишнем, чтобы подать им милостыню!»{486} Однако здесь важно учитывать разницу между статусом святого и частного гражданина. Когда к о. Иоанну относились просто как к священнику необыкновенной доброты, а не как к святому, бедные, как правило, робко просили о помощи, а он, обыкновенно, будучи тронут их ужасающим положением, яростно защищал их от обвинений в бродяжничестве. Несмотря на то что даже в первые годы своей службы он старался проследить, идет ли поданная им милостыня по назначению, он не был тогда склонен упрекать тех, кто, как он подозревал, злоупотреблял его доверием, и всегда стремился сохранять внутреннее самообладание. В 1869 г. он писал: «Если знаете достоверно, что нищие во зло употребляют подаваемые тобою им деньги, не ярись на них, но сохрани кротость и незлобие, смеясь им, подобно Павлу препростому. Стоит разве расстраиваться из-за денег (прах)? — вспомни о своих грехах…»{487}

Напротив, к середине 1880-х гг. его реакция стала намного более жесткой («Осуждаю себя за крайний гнев на нищих, партией ежедневно меня преследующих, всегда праздными, без дела, и просящих у меня щедрого подаяния с наглою неотступностью»){488}. По мере того как бедняки переставали видеть в о. Иоанне личность и простого смертного и стали воспринимать его только как исполнителя своих просьб, батюшка также начал видеть в них некую массу, которой он должен оказать безличную благотворительную помощь. Этот процесс обезличивания со стороны как мирян, так и святого наглядно просматривается в динамике взаимоотношений о. Иоанна с кронштадтскими нищими — возможно, это неизбежное следствие смещения акцента в восприятии «святого человека», когда ударение переносится с «человека» на «святого».

Изменения проявились не только по отношению к бедным. Да, о. Иоанн радовался, что был «любимым для всех, дорогим, славным, вожделенным, сильным верою, упованием, любовию Христовою»{489}, однако потоки людей, жаждущих встречи с ним, изматывали его физически. 16 мая 1883 г. он писал: «Две женщины пришли ко мне по духовной любви — принять благословение Господне чрез меня и выразить мне свое духовное расположение, в 7 м часу утра… а я вознегодовался и озлобился на всех за то, что во всякое время, и рано и поздно, на всяком месте суются ко мне, ловят меня»{490}. О. Иоанну не приходило в голову, что он имеет право возмущаться утратой частной жизни или что надо сохранить какую-то часть личной жизни, чтобы не сбиться со своего духовного пути. Газеты публиковали ошеломляющие факты о последствиях поездок пастыря по стране — во время его пребывания в Харькове все сады и оранжереи в доме, где он остановился, были затоптаны почитателями пастыря, которые устроили там ночевку, чтобы хоть краешком глаза увидеть его; местная полиция не смогла их остановить{491}. Самого о. Иоанна его почитатели регулярно сбивали с ног, тащили в разные стороны и даже кусали, желая заполучить его «живые» мощи{492}.

Показателем того, чего стоило о. Иоанну постоянное пребывание на людях, стал лаконизм дневниковых записей того периода: «Давно я не писал в моей книге — более 4 месяца»{493}. Дневники, некогда служившие вместилищем для его устремлений, переживаний и борений, почти утратили свою прежнюю функцию. Теперь о. Иоанн отдавал всю энергию прихожанам; они, а не дневники, стали главной сферой его религиозной жизни и его духовной опорой.

Перенесение религиозного пыла вовне, на свою паству, повлекло за собой и одно из самых серьезных отрицательных последствий популярности о. Иоанна: ухудшение взаимоотношений с женой. В начале их совместной жизни, с 1850-х до середины 1870-х гг., она, казалось, смирилась с его всепоглощающим стремлением к святости и со своей участью скромной помощницы на этом пути. О. Иоанн не принадлежал ей, но, по крайней мере, он не принадлежал и никому другому, и Елизавета Константиновна могла пытаться создать семейный очаг. Она стала находить душевное утешение в общении с сестрой Анной и племянницами Руфиной и Елизаветой, которых сама вырастила. Когда о. Иоанн был частным лицом, у них с женой существовали собственные сферы деятельности — у него в храме, у нее — дома, которые они взаимно уважали. Кроме того, в начале своего поприща о. Иоанн ощущал на себе придирки начальства и травлю кронштадтских властей; наверняка Елизавета Константиновна жалела гонимого супруга. Он бывал на людях скорее по долгу службы, чем из удовольствия, и лишь в домашнем окружении спасался от превратностей своего нелегкого труда. Несмотря на то что их брак мало напоминал союз двух сердец, по крайней мере, это было семейное соглашение, гарантировавшее обеим сторонам определенную долю независимости и стабильности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Книги похожие на "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Киценко - Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ"

Отзывы читателей о книге "Святой нашего времени: Отец Иоанн Кронштадтский и русский народ", комментарии и мнения людей о произведении.