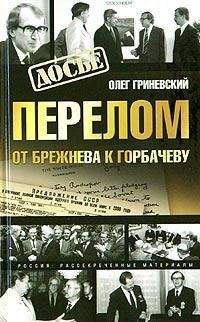

Олег Гриневский - Перелом. От Брежнева к Горбачеву

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Описание и краткое содержание "Перелом. От Брежнева к Горбачеву" читать бесплатно онлайн.

Восьмидесятые годы ХХ века стали переломными в новой истории и судьбе России. Автор книги – непосредственный участник описываемых событий, в те годы посол по особым поручениям, руководитель делегации СССР на Стокгольмской конференции по разоружению в Европе, рассказывает о том, как менялась внешняя политика Советского Союза в переходный период от Брежнева к Горбачеву и какие изменения начались в МИДе с приходом нового министра Э. Шеварднадзе. Вы узнаете, ценой каких усилий и противоборств формировалась новая политика СССР и США в области международной безопасности и что же на самом деле происходило тогда, в 1983-1987 годах, за кремлевскими стенами…

Позиция НАТО была составлена искусно. Если обмен статической информацией должен был дать ясную картину— сетку структуры и дислокации советских вооруженных сил, начиная с дивизии, то уведомления о внегарнизонной деятельности давали бы сведения о любом выходе советских войск за пределы гарнизона. Причем с уровня дивизии неполного состава. Численный параметр — 6.000 человек соответствовал большинству советских дивизий, разбросанных по военным городкам на бескрайней территории Советского Союза.[100]

Но советские военные были категорически против раскрытия повседневной, рутинной деятельности войск — практически ежедневных выходов на учебные поля, стрельбища, полигоны, танкодромы. Еще более тревожила их перспектива оповещать о каждом выходе «на картошку», строительные работы, участие в парадах, спасательно— восстановительных работах при стихийных бедствиях или подавлении внутренних беспорядков, как было в Новочеркасске. «Выход из пунктов постоянной дислокации в этих случаях, — говорили они, — не может угрожать ничьей безопасности или подрывать доверие». И тут министерство обороны было готово стоять насмерть. Я лично убедился в этом в разговорах с маршалами Огарковым и Ахромеевым.

Другой камень преткновения, который тоже казался несдвигаемым, — это уведомления о самостоятельных учениях ВВС и ВМС. Расхождения тут были схематично просты. Советский Союз — «за», США и под их воздействием НАТО — «против».

Казалось бы, нормальная логика на стороне Советского Союза. Действительно, авиация и флот могут представлять не меньшую угрозу для безопасности, чем сухопутные войска. Пример тому — нападение японского флота и авиации на Перл Харбор, в результате которого США оказались вовлеченными во вторую мировую войну.

Но посол Джим Гудби упорно утверждал, что флот и авиация только тогда представляют опасность, когда действуют совместно с сухопутными войсками. Они настолько мобильны, что их деятельность трудно проследить, а тем более проконтролировать. А в заключение шли ссылки на «свободу судоходства в открытом море», ХЗА и Мадридский мандат.

Вокруг двусмысленных положений этого Мандата развернулась долгая и бесплодная дискуссия, по существу ничем не отличавшаяся от того, что происходило в Мадриде в 1982— 1983 годах. Суть спора сводилась к одному — какой должна быть зона применения МДБ? В Мадридском мандате на этот счет есть три положения.

1. МДБ будут охватывать всю Европу. Тут все было ясно, и споры больше не велись: на суше она будет простираться от Атлантики до Урала.

2. МДБ будут охватывать также «прилегающий морской (в сноске — океанский) район и воздушное пространство». Однако что такое «прилегающий» нигде не уточнялось. В зависимости от национальных интересов эту фразу можно толковать так, что здесь имеется в виду лишь кромка территориальных вод, как это делала НАТО. Но ничто не мешало и нам утверждать, что она подразумевает обширный район в морях и океанах чуть ли не до берегов Америки.

Поначалу в Москве даже было большое желание поручить делегации провести четкую границу в Атлантике, за которой начиналась бы эта зона. Но потом там пришли к выводу, что лучше оставить всё, как записано в Мандате. Это давало возможность требовать уведомления о действиях ВМС США в Атлантике практически в любом месте и тогда, когда это будет выгодно Советскому Союзу.

3. В Мандате говорилось, что МДБ в прилегающем морском (океанском) районе будут применяться всякий раз, когда военная деятельность «затрагивает безопасность в Европе, как и составляет часть такой деятельности, проходящей в пределах всей Европы». Тут крылась загадка почище предыдущей.

Первая часть фразы, отражающая «подход с точки зрения безопасности», служила прочной основой советской аргументации. Опираясь на неё, можно было объявлять любое передвижение флотов в океане, как затрагивающее безопасность в Европе. И с этим было трудно спорить. Однако вторая часть фразы, отражающая так называемый «функциональный подход», служила столь же надежной основой для позиции НАТО, что МДБ должны применяться только к той части военно— морской деятельности, которая охватывается формулой «корабль — берег». Иными словами, МДБ применяются тогда, когда идет высадка десанта, и с моря оказывается огневая поддержка войскам на суше.

В общем, это был заколдованный круг. Дискуссия с такими заданными параметрами могла идти бесконечно, и ход ее определялся уже не здравым смыслом, а фантазией, изобретательностью и ораторским искусством делегаций. Разорвать этот круг могло только политическое решение на высоком уровне.

4. Ограничения

Ограничения принято относить к мерам безопасности, которые идут дальше уведомлений и могут предусматривать установление пределов (лимитов) для некоторых видов военной деятельности — ее масштабов и размеров, продолжительности, частоты, времени и места проведения. Предложения по ограничениям содержались во всех внесенных предложениях на Конференции кроме НАТО.

Советский Союз предлагал ограничить потолком в 40 тысяч человек военные учения сухопутных войск, проводимые самостоятельно или совместно с другими видами вооруженных сил, в том числе с военно— воздушными, военно— морскими, амфибийными и воздушно— десантными войсками. Для того, чтобы понять, почему Советский Союз упорно продвигал эту меру, а НАТО также упорно сопротивлялось, достаточно привести следующую статистику. В 1976 — 1983 годах военные учения, проводимые ОВД, превышали этот уровень 4 раза из 21 объявленных учений. А страны НАТО — 17 раз из 45 объявленных учений. Нейтралы, естественно, ни разу не заходили за этот уровень.

Иными словами, в практике подготовки войск НАТО преобладали крупномасштабные военные учения с привлечением большого числа войск, самолетов и кораблей, в то время как в Варшавском Договоре проводились в основном учения силами одной— двух дивизий. Поэтому предложения Советского Союза могли существенно ограничить военные учения НАТО и практически не затрагивали учения, проводимые на своей территории.

Группа Н+Н также предлагала договориться об «ограничении уровня сил, задействованных в крупных военных учениях». А Румыния и некоторые неприсоединившиеся страны предлагали ещё создать и зоны с ограничением военной деятельности вдоль границ НАТО и ОВД.

НАТО и здесь была против. Однако и Советский Союз относился к этому предложению с прохладцей, хотя публично не высказывал, полагая, что американцы и так задушит эту инициативу на корню.

Несмотря на столь явное расхождение позиций, положение здесь было не такое уж бесперспективное, как могло показаться на первый взгляд. Прежде всего, потому что идея ограничений военных учений была не чужда некоторым странам НАТО. Например, еще в 1978 году Франция предлагала установить потолок для военных учений. Разумеется, американцам приходилось считаться с этим. Они выступали против ограничений не прямо, а называли их «преждевременной мерой».

Так, например, посол Гудби 6 июня 1984 года говорил, что к ограничениям надо продвигаться постепенно, по мере установления доверия. Мне он прямо сказал, что эта мера для второго этапа переговоров. А пока в качестве ограничительных мер можно рассматривать обмен ежегодными планами военной деятельности.

В общем, в позиции США чувствовалась известная слабина, и мы не без оснований полагали, что есть шансы выдавить кое— что уже на этой стадии переговоров.

5. Наблюдатели

Коренные расхождения здесь сводились к тому, что НАТО и Н+Н страны выступали за обязательное приглашение наблюдателей на военные учения и другую уведомляемую деятельность, а Советский Союза и страны ОВД — за их добровольное приглашение по усмотрению государства, которое такую деятельность проводит. Эта советская позиция противоречила Мандату Конференции и была весьма уязвимой с пропагандистской точки зрения.

Поэтому в своих предложениях из Стокгольма по итогам 6 сессии советская делегация предлагала пойти навстречу позиции нейтралов и «дать согласие на обязательное приглашение наблюдателей на переброски войск, крупные военно— морские и военно— воздушные учения, исходя из названных нами параметров уведомления о таких мерах. Одновременно можно было бы пойти на то, чтобы обязательное приглашение наблюдателей на крупные учения сухопутных войск осуществлялось, начиная с уровня 35 — 40 тысяч человек. Поскольку Советский Союз практически не проводит учений и перебросок такого масштаба, эти положения не затрагивали бы наших интересов».

6. Проверка и инспекции

Ситуация здесь была весьма похожа на ту, что существовала в отношении наблюдателей. НАТО и Н + Н страны настаивали на проведении ограниченного числа обязательных инспекций для проверки уведомляемой деятельности. А Советский Союз в жесткой форме отвергал инспекции, приравнивая их к шпионажу и пытаясь доказать, что можно обойтись национально— техническими средствами контроля. В дополнение к ним предлагалось использовать и некоторые другие методы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Книги похожие на "Перелом. От Брежнева к Горбачеву" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Олег Гриневский - Перелом. От Брежнева к Горбачеву"

Отзывы читателей о книге "Перелом. От Брежнева к Горбачеву", комментарии и мнения людей о произведении.