Сергей Алексеев - Игорь Святославич

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

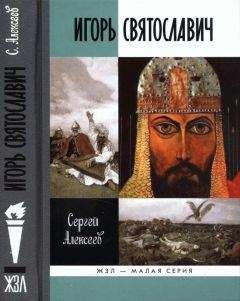

Описание книги "Игорь Святославич"

Описание и краткое содержание "Игорь Святославич" читать бесплатно онлайн.

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.

На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.

Это настоящий смотр древних геооических добродетелей, где богатырские стать и сила встают в один ряд с конем и одеждой, а те, в свой черед, со сметкой и вежеством. По духу этот записанный в Новое время текст принадлежит давно ушедшей эпохе, что подтверждается дальнейшим описанием постижения Волхом оборотнической «мудрости».

Крещение Руси изменило многое, но кое-что осталось неизменным. Уходили древние верования в магическую силу вождей, но сохранялась обязанность биться за свою землю и вести в бой других. Однако появилось и новое, в частности долг знатного человека править крещеным людом в мирное время и стремиться мир сохранить, просвещать подданных и являть собой пример христианского благочестия. В этом смысле, особенно в княжеских семьях, произошло некоторое сближение традиций воспитания детей обоего пола; и мальчиков, и девочек готовили к правлению, наставляли в вере, в законах, в правилах поведения и обучали иностранным языкам.

Уже Владимир Святославич в конце X века основал в Киеве первую школу. Дело это было настолько необычное, что детей пришлось едва ли не силой отрывать от родителей — знатных людей, «нарочитой чади». Ярослав Мудрый открыл школу в Новгороде для детей знати и духовенства. В его правление школы при храмах возникают по всем городам Руси—к примеру, даже в небольшом Курске, где рос сын княжеского наместника, будущий святой Феодосии Печерский. Обучение было, во всяком случае для большинства, необязательным — Феодосии сам просил родителей отдать его «на учение божественных книг»{137}.

В «программу» древнейших русских школ входило изучение славянской грамоты, Священного Писания, богослужения и, видимо, греческого языка. Княжеские дети обучались на дому, и их образование и самообразование могли быть гораздо шире — в зависимости от наклонностей и способностей. Так, отец Владимира Мономаха Всеволод Ярославич знал пять языков. Как обстояло с этим дело в роду Ольговичей, неизвестно. Однако, вероятнее всего, княжичи сызмальства знали как минимум языки своих матерей, мачех и бабок. Святослав Ольгович и его дети должны были более или менее владеть половецким, родным языком Осолуковны и ее степной родни. Должно быть, в чернигово-северском доме не забывали и разговорный греческий — язык Феофано Музалон.

О моральных ценностях, теперь сызмальства прививавшихся (по крайней мере в идеале) знатным людям, позволяет судить «Поучение» Владимира Мономаха. Теперь на смену древним воинским добродетелям приходят в качестве главных добродетели христианские: «Во-первых, Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своем и милостыню творите нескудную — ведь это начало всякому добру». «Как Василий (святитель Василий Великий. — С. А.) учил, собрав юношей: иметь душу чистую, неоскверненную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово Господне». «Мы, люди, грешные и смертные, если нам зло сотворят, то хотим и пожрать, и кровь пролить сразу же; а Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешения наши выше голов наших терпит вновь и вновь всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет и обратно привлекает к себе, так и Господь наш показал нам победу над врагами: тремя делами добрыми избыть врага и победить его — покаянием, слезами и милостыней».

Это, как говорит сам Мономах, «слова божественные»; а в следующем далее «от худого моего безумия наставлении» старое и новое временами уже сплетаются неразрывно и древние качества вождя обретают новое христианское звучание: «Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме… В земле ничего не храните — то нам великий грех. Старых чтите, как отцов, а молодых, как братьев. В доме своем не ленитесь, но всё видьте; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам дому вашему и обеду вашему. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питьем, ни едой не увлекайтесь, ни сном; и сторожи сами снаряжайте, и ночью, повсюду расставив сторожей, с воинами ложитесь, а вставайте рано; оружия не снимайте с себя спешно, без оглядки по лености — внезапно ведь человек погибает. Лжи берегитесь, пьянства и блуда, в том ведь душа погибает и тело. Куда же пойдете по своим землям, не дайте пакостей делать отрокам, ни своим, ни чужим, ни в селах, ни на полях, чтобы не проклинали вас. Куда же пойдете, где встанете, напоите, накормите нищего; более всего чтите гостя, откуда бы ни пришел к вам, доброго ли, простого ли, посла ли — не сможете подарком, так пищей и питьем; ведь такие мимоходящие славят человека по всем землям либо добром, либо злом. Больного посетите; за мертвецом идите, ибо все мы мертвецы. И человека не минуйте, не поприветствовав, доброе слово ему дайте. Жену свою любите, но не дайте ей над собой власти. Вот же конец всему: страх Божий имейте всего превыше»{138}.

Конечно, подлинный облик князей-Рюриковичей и их дружинников наступавшей удельной эпохи был далек от идеального. Если бы князья соответствовали описанному в «Поучении» образцу, то оно не было бы написано. И летописцы осуждали современных им князей и бояр за то, что те, разделяя грехи и даже суеверные заблуждения предков-язычников, в то же время были лишены их добрых качеств. Однако Мономах и другие наставники князей описывали именно идеал справедливого, милосердного и богобоязненного, подлинно христианского правителя. Этот идеал по мере утверждения веры укоренялся в сознании всё большего числа людей — и сам по себе уже вынуждал власть имущих считаться с ним.

* * *Итак, Игорь неприметно для взоров летописцев рос в Новгороде-Северском, а вокруг него на Руси все годы его детства продолжала бушевать распря, в которой его отец принимал самое активное участие. Святослав Ольгович, даже если бы желал того и считал важным, едва ли мог непосредственно заниматься воспитанием сына, пока не посадил его, уже семилетнего, «на конь» и не взял в первый для него, пусть и мирный, поход…

Пока же следующий за годом рождения княжича 1152 год не принес завершения войны. По весне Изяслав Мстиславич вместе с Изяславом Давидовичем и Святославом Всеволодовичем пришел к Городцу и выжег его, чтобы лишить Юрия надежного оплота на юге. После этого великий князь в очередной раз двинулся на запад, против Владимирка{139}. Для Юрия это стало лишь ожидаемым поводом к возобновлению военных действий. Пока Изяслав вел так и не кончившуюся покорением Галича кампанию на юго-западе, на другом конце Руси Юрий начал собирать войска. Он потребовал помощи у муромо-рязанских Ярославичей, которые после похода 1147 года не смели ему перечить. В Рязани уже снова сидел изгнанный в тот раз Юрием Ростислав Ярославич. Он не стал уклоняться от доказательства своей преданности — явился сам с братьями, рязанскими и муромскими дружинами. Явились и многочисленные половцы из разных племен, кочевавших между Днепром и Волгой. Со всем этим войском Юрий вторгся в земли вятичей, взял Мценск и Глухов, где и остановился{140}.

Отсюда он отправил к Святославу Ольговичу требование присоединиться к нему. Святослав после прошлогоднего поражения не хотел ввязываться в новое предприятие свата, но делать было нечего — вернувшийся в Киев Изяслав был далеко, а полчища Юрия близко. Святослав Ольгович прибыл в Глухов, и союзники пошли к Чернигову. Однако туда раньше успели войти Ростислав Мстиславич и Святослав Всеволодович, на этот раз волею судеб оказавшийся противником дяди. В помощь Изяславу Давидовичу они привели киевскую и смоленскую рати, тем самым обеспечив его лояльность. Юрий встал в окрестностях города, в Гуричеве, отправив половцев разорять округу. Напуганные князья укрыли горожан в цитадели — черниговском детинце. Наутро половцы сожгли передовые укрепления и ворвались в город. Черниговцы яростно оборонялись, но, возможно, не удержали бы стен, если бы не подошла подмога. Узнав о штурме, Изяслав Мстиславич с Вячеславом привели киевские полки. При слухе о их подходе половцы, уже отягощенные добычей и полоном, принялись разбегаться. Тогда и Юрий со Святославом повернули восвояси. Оба Изяслава и их союзники встретились у стен спасенного Чернигова. Кое-кто из князей хотел преследовать врага, но была уже поздняя осень, на реках стал непрочный лед, и погоню решили отложить. В итоге половцы безнаказанно разфабили окрестности Путивля и лишь потом ушли в степь.

Святослав с Юрием возвратились в Новгород-Северский. Оттуда Юрий ушел в Рыльск, собираясь вернуться к себе. Поняв намерения свата, Святослав бросился вдогонку. Прибыв в Рыльск перед самым выступлением Юрия, Новгород-северский князь накинулся на него: «Ты хочешь прочь пойти, а меня оставляешь? Сколько ты волости моей погубил, а жита сколько потравил около града! Теперь половцы ушли в Половецкую землю, а затем Изяслав, соединившись со своей братией, пойдет на меня из-за тебя и остаток волости моей погубит!» Пристыженный Юрий пообещал помочь при нужде и оставил Святославу своего сына Василька с отрядом в 50 дружинников. На обратном пути Юрий подчинил себе всю Вятичскую землю, относившуюся к уделу Святослава Всеволодовича{141}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Игорь Святославич"

Книги похожие на "Игорь Святославич" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Игорь Святославич"

Отзывы читателей о книге "Игорь Святославич", комментарии и мнения людей о произведении.