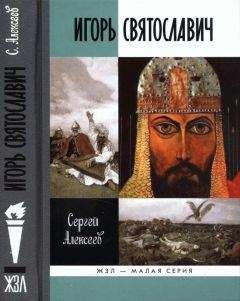

Сергей Алексеев - Игорь Святославич

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Игорь Святославич"

Описание и краткое содержание "Игорь Святославич" читать бесплатно онлайн.

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.

На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.

К 1164 году распря, наконец, утихла, и Русь после очень долгого времени усобиц получила несколько мирных лет. И именно в начале этого года ушел из жизни Святослав Ольгович, вся жизнь которого прошла среди смут и сражений, в которых он по нужде со всей доблестью участвовал, но которых, по крайней мере в зрелости, не любил. Перед смертью Святослав принял постриг под именем Гавриил (то же имя, возможно, носил в монашестве его брат Игорь, убитый в Киеве){168}. Умер Святослав 15 февраля и на следующий день был погребен в Спасском соборе, где лежали почти все его родичи. Для его сыновей — и для княжившего в Курске Олега, и для почти тринадцатилетнего Игоря, и для Всеволода, пребывавшего в нежных летах, — прежняя жизнь закончилась. Теперь они, независимо от возраста, были не княжичами, а князьями. И весь груз счетов, прав и притязаний родни, все запутанные отношения владения и наследования, хитросплетения родства с этого момента определяли их жизнь. Судьба их была предрешена предками, родом еще до их рождения, и они были лишь частью этой коллективной судьбы…

Глава шестая.

ЮНОСТЬ

Со смертью Святослава Ольговича в Чернигове впервые по-настоящему встал вопрос о престолонаследии. Все годы усобицы, с момента беззаконного захвата стола Всеволодом Ольговичем, проблема решалась явочным порядком — обычно по соглашению родичей ввиду перехода черниговского князя в Киев, будь то Всеволод, Игорь или Изяслав. Теперь, однако, черниговской знати предстояло самостоятельно решить, кто будет великим князем Черниговским.

Наиболее логичным и законным претендентом являлся Святослав Владимирович Вщижский. Но о нем не вспомнил никто. Сам он, помня прежние уроки, также не пытался ввязываться в соперничество между Ольговичами за его законную «отчину» — с силами одного Вщижского княжества это было вряд ли разумно. В итоге партия Давидовичей, еще несколько лет назад чрезвычайно сильная в Чернигове, осталась без вождя и без собственного интереса участвовать в происходящем. Этим, видимо, и объяснялся нейтралитет черниговского боярства в едва не развернувшемся противостоянии.

По родовому старшинству среди Ольговичей больше прав имели Всеволодовичи — Святослав Новгород-Северский и Ярослав Ропеский. Святославичи, из которых только Олег имел свой удел в Курске, а малолетние Игорь и Всеволод оставались при родителях, были в родовом смысле «моложе». Но Олег был старше Ярослава по возрасту, и в случае перехода власти к Святославу возможность посидеть в Чернигове в свой «законный» черед становилась весьма эфемерной. Так что Олег Святославич уступать не собирался.

Однако Олег во время болезни отца находился в своем Курске и даже не получил вовремя вести о его смерти. Поэтому позаботиться о благе сыновей выпало вдове Святослава Ольговича. Здесь неожиданно эта женщина, оставшаяся в летописях безымянной, выходит на миг на первый план повествования.

Летописцы сравнительно мало внимания уделяли женам князей, очень часто даже не называя их по именам. Не то чтобы тогдашняя Русь была обществом действительно патриархальным в духе XVI или даже XIX века. Княгини имели собственные земли, сопровождали, как мы видели, мужей в походах, а при необходимости активно участвовали в политике. Христианская мораль призывала к «послушанию», а не к супружеской тирании. Мономах, как мы помним, учил сыновей не столько править семьей в духе позднейшего Домостроя, сколько не уклоняться в другую крайность — не становиться подкаблучниками. Да и странно было бы прививать идеал женщины как пассивной и смирной, дочери и жены, покорной отцу и мужу, народу, первым христианским правителем которого была святая княгиня Ольга — жесткий политик и воительница. Однако летописи часто велись в монастырях, и внимание их авторов княгиня могла привлечь либо особым благочестием, либо, как в данном случае, неординарными политическими деяниями.

События, происходившие после смерти Святослава Ольговича, показывают новгородку как женщину энергичную, властную, вполне достойную спутницу князя времен всеобщей усобицы. Правда, искусством политического расчета она, как видно, владела в гораздо меньшей степени. Сразу после смерти Святослава княгиня призвала епископа-грека Антония, собрала бояр и потребовала целовать над гробом крест в том, что никто не пошлет вестей о смерти князя к Святославу Всеволодовичу. Антоний приступил к присяге первым, что вызвало удивление и недовольство бояр. Упоминавшийся выше Георгий Иванович, теперь уже тысяцкий Чернигова, высказал общее мнение: «Не стоило нам давать епископу целовать святого Спаса. Он же святитель, и мы не сомневаемся в нем — он ведь князей своих любил». Антоний, очевидно, понимавший мотивы княгини, торжественно отвечал: «Вот для чего свидетельствую перед вами — Бог мне свидетель и Родившая Его, что не пошлю я к Всеволодовичу никоим образом, не сотворю никакого коварства. К тому же, сынове, и вам молвлю: да не погибнете душами и не будете предателями, как Иуда». Вслед за епископом присягнула дружина.

Смерть Святослава Ольговича, казалось, и вправду удалось утаить — Олег узнал о ней только после прибытия в Чернигов. Получив весть о болезни родителя, курский князь собрал своих приближенных. «Княже, не медли, — сказали те, — поезжай быстрее. Всеволодович-то нехорошо жил с отцом твоим. Вдруг что замыслил лихое?» Олега не пришлось уговаривать — он помчался в Чернигов, надеясь застать отца живым. 18 февраля 1164 года он въехал в город, но смог лишь поклониться отцовскому гробу и принять от матери власть.

Однако замыслы княгини сразу же пошли прахом. Она недаром требовала клятвы от Антония — но не могла, вероятно, представить, что тот легко ее преступит. Сразу же после крестоцелования епископ тайком отправил письмо Святославу Всеволодовичу в Новгород-Северский: «Дядя твой умер, а за Олегом послали. Дружина по городам далече, княгиня сидит в оторопи с детьми, а добра у нее много. Иди быстрее».

Причину этого «злого преступления» летописец объясняет просто: «…обман таил в себе, был ведь родом грек». Для древнерусского читателя этого и впрямь было достаточно — почтение к греческой учености и церковное подчинение Константинополю уживались с уверенностью в повальном коварстве греков. Однако современнику из одной этой фразы становились ясны и другие, более внятные мотивы предательства епископа. Собственно, указание на его происхождение действительно всё объясняет — с Всеволодовичами, внуками Феофано Музалон, Антония могло связывать даже родство, не говоря уже об общей с их бабкой национальности. Сыновья Всеволода Ольговича были греками даже более чем на четверть — их дед по матери Мстислав Великий приходился правнуком императору Константину Мономаху. Не Святославичам, детям новгородской боярышни и внукам дочери половецкого хана, тягаться в знатности с сыновьями Мстиславны, внуками Феофано, находящимися в родстве с аристократией половины Европы! Антоний, поправ собственное святительское достоинство, выбрал для себя и своей епархии князей, близких ему по крови и более благороднорожденных.

Упрашивать Святослава Всеволодовича не пришлось. Как раз в его поведении вряд ли можно найти что-то зазорное, кроме разве что непочтения к семье несколько раз прощавшего его дяди. В конце концов, Святослав являлся почти законным наследником и его права в рамках родового обычая трудно было оспорить. «Спешно прочтя грамоту», Святослав немедленно отправил сына занять Гомель, а в различные города Черниговщины разослал своих посадников. Явочным порядком вполне в духе отца, присвоив большую часть дядиных земель, он собирался сам выступить в Чернигов, когда узнал о прибытии туда Олега.

К чести обоих соперников надо заметить: они понимали, что усобицами Русь сыта по горло. Вместо того чтобы поднимать войска, князья вступили в переговоры. Некоторое время между Черниговом и Новгородом-Северским сновали послы — князья «ладились о волостях». Наконец решение было принято на основе закона и в согласии с епископским выбором. Олег соглашался уступить Чернигов Святославу при условии, что тот отдаст ему Новгород-Северский. С этим предложением в Новгород-Северский отправился боярин Иван Радославич. Святослав принял условия договора и целовал на том крест, поклявшись также: «Братьев твоих наделю, Игоря и Всеволода». Обмен совершился: Святослав въехал в Чернигов, а Олег отправился в Новгород-Северский на его место — с братьями, ибо выполнять обещание наделить малолеток собственными городами Святослав не спешил{169}.

Остается отметить, что Антоний уже через несколько лет поплатился за призвание Святослава. Вместе со своим соотечественником киевским митрополитом Константином II он попытался отучить русских, в том числе князей и духовных лиц, есть мясо в великие праздники, если те приходятся на среду или пятницу. На защиту прежних обычаев, однако, встал печерский игумен Поликарп, рассорившийся из-за этого с митрополитом. Когда Святославу надоели запреты и поучения Антония, он попросту согнал своего благодетеля с епископии{170}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Игорь Святославич"

Книги похожие на "Игорь Святославич" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Игорь Святославич"

Отзывы читателей о книге "Игорь Святославич", комментарии и мнения людей о произведении.