Сергей Алексеев - Игорь Святославич

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

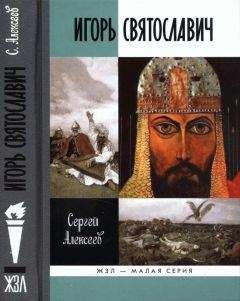

Описание книги "Игорь Святославич"

Описание и краткое содержание "Игорь Святославич" читать бесплатно онлайн.

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский (1151—1201) вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме «Слово о полку Игореве». Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.

На страницах книги доктора исторических наук Сергея Алексеева действуют не поэтические герои, а исторические персонажи — Игорь и Святослав, «Буй Тур» Всеволод и его тезка Большое Гнездо, Кончак и Ярославна. Это не классическая биография, а портрет персонажа второго плана, проступающий на фоне бурной, насыщенной событиями эпохи междоусобных войн и походов в Степь, благородных деяний и клятвопреступлений. Самый заметный из его поступков, давший русской культуре и истории «Слово о полку Игореве», стал для князя самым злосчастным, но обессмертил его имя.

При последующих князьях посад продолжал заселяться и отчасти расширяться, а город в целом застраиваться. Во времена Игоря Святославича горожане уже обитали в наземных домах с деревянными или глинобитными полами. Посадские жили, как и по всей Руси, ремеслом и торговлей. Город был довольно богат, сносился с Киевом и даже Византией. Оттуда привозили, в частности, дорогую посуду, в том числе стеклянную. За острогом окольного города начинались княжеские и боярские угодья, нередко с укрепленными усадьбами, — те самые, что не раз подвергались разору во время описанных выше междоусобиц{191}.

Итак, Новгород-Северский ко времени прибытия в него братьев Святославичей уже был крупнейшим городом Черниговской земли после столицы. Однако всё познаётся в сравнении. Уже к середине XII века город почти остановился в росте. За следующие несколько десятилетий его площадь практически не увеличилась. Новгород давно оставил позади себя Любеч, но уже во второй половине столетия его начал догонять Путивль. Что же касается Чернигова, то он продолжал расти. В первой половине века он превышал размерами Новгород более чем вдвое, а во второй половине — уже примерно в шесть раз! Унылым, должно быть, казалось Святославичам возвращение из бурлящей жизнью столицы в застойный, пусть и зажиточный северский град невдали от Половецкой степи. Последнее обстоятельство наряду с вечными княжескими распрями естественным образом замедляло развитие Новгорода. Дело было даже не в опасности набегов кочевников — от них не был застрахован и Чернигов, особенно в пору междоусобиц. Просто северский град не граничил с богатыми землями, и желавшим торговать с Киевом или греками посадским проще было обосновываться именно в Чернигове, у устья Десны, а не выше по ее течению. Историки считают, что население Новгорода-Северского не превышало нескольких тысяч человек.

Местность за городской чертой издавна была обжитой. Новгород-Северский стоял в окружении множества старых и новых градов, и невозможно было проехать и дня по берегу Десны, не наткнувшись на русское укрепление. К югу и юго-востоку стояли грады Посулья и Посемья. Однако в основном это были княжеские замки или укрепления-убежища, а не настоящие города. Святослав Ольгович некогда жаловался, что живут в них одни «псари» да наемные половцы, а доходов никаких не приносят. Ни экономическими, ни тем более культурными центрами эти поселения не являлись — разве что знаками присутствия княжеской власти.

Однако присутствие это мало меняло вековой уклад жизни. Киев или Чернигов были центрами закона и веры, неизбежно воздействовавшими на всю округу. В Новгороде-Северском сидел князь, но не имелось епископа, едва ли было много по-настоящему грамотных людей. Никаких следов развития здесь грамотности и книжности нет. Неудивительно, что за городской чертой начинался уже совершенно иной мир. Автор «Повести временных лет» в начале XII века писал о северянах, радимичах и вятичах: «…один обычай имели: жили в лесах, как и всякий зверь, ели всё нечистое. И срамословие у них между отцами и снохами, и брака не бывало у них, но игрища между селами. Сходились на игрища, на пляски, на всякие бесовские песни, и тут умыкали жен себе, кто с кем сговорился. Имели же и по две, и по три жены. Если кто умирал, то совершали тризну над ним, и потом, устроив большой костер, возлагали на него мертвеца и сжигали. Затем же, собрав кости, клали в сосуд малый и ставили на столпе на путях, как творят вятичи и ныне»{192}.

Из последнего замечания можно было бы предположить, что у северян и радимичей языческие обычаи уже ушли в прошлое. Но автор «Летописца Переславля-Суздальского», работавший уже в начале XIII века, не только не опускает последнее замечание о вятичах, но и дополняет рассказ об обычаях всех племен новыми подробностями и эмоциональными комментариями: «…срамословие и бесстыдство, дьяволу угождая, возлюбили между отцами, снохами и матерями. Вместо браков возлюбили игрища между селами, и тут сближались, рыская по пляскам. И по пляске узнавали, которая жена или девица к молодым похоть имеет. От воззрения очес, от обнажения мышц, от показания перстов рук, от налагания перстов на персты чужие, да и от целования с лобзанием, как плоть с сердцем разжигались, так и сближались. Одних брали, а других, поругавшись, бросали на посмеяние до смерти. Имели же и по две, и по три жены — слаб ведь обычай женский, и начали друг перед другом лица красить румянами и тереть белилами, чтобы юноша возжелал ее похотью. И когда кто умирал у них, то творили тризну великую. И потом на груду дров великую возлагали мертвеца и сжигали. Потом же, собрав кости, ставили на распутье на столпе и в курганы ссыпали, что творят вятичи и ныне»{193}. Очевидно, действительно «творили», — судя по гневным, явно сделанным с натуры зарисовкам обличителя, — и, скорее всего, не только вятичи.

Об этом свидетельствует и археология. Она, конечно, практически ничего не может сказать о брачных обычаях и семейном укладе, но об обычаях погребальных говорит немало. В XI—XII веках северяне по-прежнему хоронили своих мертвецов в курганах, причем иногда со скромными заупокойными подношениями. Правда, тела умерших уже не сжигали{194}. Как бы то ни было, хотя языческие святилища в Подесенье давно уже не существовали, но языческие обычаи действительно сохранялись.

К лежавшей севернее земле вятичей, «волости Вятичи» Чернигово-Северского княжества, это относилось в гораздо большей степени. Вятичи, как и утверждал автор «Летописца», еще в XII веке подчас сжигали тела почивших соплеменников и хоронили по древнему ритуалу — в курганах, иногда с домовинами-«столпами». С приходом новой веры кремация начала отмирать, и обычные погребения в XII веке уже преобладали, но их вряд ли можно назвать христианскими: при похоронах всё равно разводили очистительный костер, и уголья от него ссыпались в насыпь кургана. В «христианскую» эпоху захоронения стали даже богаче заупокойными дарами{195}. Итак, вятичи и в самом деле, в согласии со свидетельствами летописцев, больше сохраняли верность языческой старине, чем северяне. Однако Вятичская волость одно время входила во владения новгород-северских князей и они немало за нее боролись. Вятичи долго сохраняли значительную автономию, если не независимость от Рюриковичей. Этим в значительной степени и объяснялась живучесть древних обычаев в их лесной глуши.

Собственных князей у вятичей к описываемому времени уже не было, но они держались дольше, чем в любом другом восточнославянском племенном союзе. В конце 1070-х — начале 1080-х годов на вятичскую столицу Кордно, где сидел князь Ходота с сыном, дважды ходил с дружиной Владимир Мономах{196}. Видимо, тогда Вятичская земля и была включена как особая волость в состав Черниговского княжества, а ее население подчинилось Рюриковичам. Но княжеская власть оставалась здесь во многом условной, а попытки христианизации вызывали сопротивление. В начале XII века был убит вятичами пытавшийся обратить их к Христу печерский монах Кукша; по свидетельству Киево-Печерского патерика, он «бесов прогнал, и вятичей крестил, и дождь низвел, озеро иссушил, и многие чудеса сотворил», однако же «по многих муках усечен был со своим учеником»{197}. Еще в 1140-х годах вятичи, как мы видели в связи с борьбой Святослава Ольговича и Изяслава Давидовича, собирались в Дедославле на общее вече, с которым и имели дело князья. Позднее об этом ничего не известно. Частые захваты волости враждующими князьями, конечно, подорвали племенную вольность. Но вятичи сохраняли прежние нравы, как и свое название, признанное за их волостью сменявшими друг друга Рюриковичами. Последние в вятичских городах, как правило, не сидели, а потому племенная старшина могла по-прежнему распоряжаться здесь.

Леса Подесенья и Поочья с маленькими городками и труднодоступными селами действительно были «иным» миром, и чем дальше от Новгорода-Северского с его княжеским теремом и каменным Михайловским храмом, тем более «иным». Это был мир тех самых «украин», где, по словам автора «Слова об идолах», «и ныне… молятся проклятому богу их Перуну, Хорсу, и Мокоши, и вилам, но творят это как бы тайно»{198}. Здесь имена этих и прочих языческих богов — Велеса, Дажьбога, Стрибога, — которые мы встречаем на страницах «Слова о полку Игореве», звучали живо и естественно, повседневно, а не в качестве поэтических метафор.

Но мир княжеских палат не был отделен непроницаемой стеной от мира маленьких градов тайных язычников. Это были части одного целого — мира тогдашней Руси, сообщение между ними осуществлялось постоянно, и, следовательно, они не могли не испытывать взаимного влияния. Вести из «иного» мира приносили в княжеские дома странствующие «песнотворцы», и христианские правители спокойно и благодарно внимали, когда их чествовали как «Дажьбожьих внуков», что не мешало тем же «песнотворцам» призывать на них благословение Божие. Странность и вредность «двоеверия» была ясна по преимуществу духовенству, писавшему обличительные «слова».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Игорь Святославич"

Книги похожие на "Игорь Святославич" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Алексеев - Игорь Святославич"

Отзывы читателей о книге "Игорь Святославич", комментарии и мнения людей о произведении.