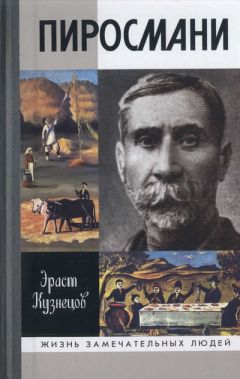

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Между тем какие-нибудь десять-пятнадцать лет спустя настоящие энтузиасты, вроде художника Тенгиза Мирзашвили (которого я отлично знал) или, вслед за ним, телевизионного режиссера Нелли Кобиашвили, умудрялись открывать свидетельства еще живущих людей, до той поры никому не известных, — порой какие-то крохи, но крохи бесценные, а то и целые рассказы, пусть нуждающиеся в критическом осмыслении, но в основе своей подлинные, а то и какие-то вещи, будто бы принадлежавшие Пиросманашвили или кому-то из его близких. Да мне и самому — уже позднее, в 1986 году, довелось записать любопытнейший рассказ Давида Цицишвили о том, как он еще гимназистом видел Пиросманашвили покупающим краски в художественном магазине — как будто пустяк, но содержавший очень важный смысл. Однако не я его нашел, а он меня.

Ища если не оправдания, то снисхождения, замечу все же, что заниматься таким изыскательством можно было только постоянно живя в Тбилиси, будучи здесь по-настоящему своим, а не гостем, поддерживая контакт с массой людей самого разного положения, да еще владея грузинским языком по-настоящему. У меня же оставались все те же четыре недели отпуска в году, которых мне и так не хватало. Не хватало и человеческих качеств, которые нужны для этого, — общительности, умения завязывать контакты, заинтересовывать собеседника. И все-таки обидно. Ведь всегда что-то да остается — поэтому надо стараться. С другой стороны, всё рано или поздно исчезнет — поэтому надо очень стараться. Но я это понял слишком поздно.

Обиднее упущения, которые я допустил, еще не выезжая из Ленинграда. Если бы я так простодушно не доверился свидетельству Кирилла Зданевича (очевидца!) о том, как был «открыт» Пиросманашвили, а догадался бы зайти в Рукописный отдел Русского музея, то познакомился бы с письмами Михаила Ле Дантю, в которых все происходившее изложено подробно и точно. Вместо меня это сделал в конце 1980-х годов (и резонно попрекнул меня за доверчивость) А. Стригалев[165].

Еще много оставалось впереди подготовительной работы, но, вернувшись из Тбилиси, я уже начал писать. Не писать книгу в точном смысле слова, а пытаться формулировать впечатления и выводы, которые уже начали складываться. Понемногу собирались куски и кусочки будущего целого, мне самому еще совершенно неясного.

Понятны были только самые общие цели.

Не изложить популярно что-то изученное другими (тем более что этого изученного толком почти не было), а самостоятельно изучить и осмыслить на доступном мне уровне, как бы заново открыть художника, но в форме, доступной любому культурному читателю — иными словами, реализовать задачу жанра научно-художественной биографии, заявленного в серии «Жизнь в искусстве».

Максимально преодолеть легенды и стереотипы, которыми «пространство Пиросманашвили» оказалось буквально замусорено за несколько десятилетий, как мало у кого из выдающихся людей прошлого.

Естественно соединить жизнеописание с характеристикой творчества художника — так, чтобы одно по возможности поясняло другое и само пояснялось этим другим. В практике биографического жанра давно сложилось обыкновение отделять «жизнь» человека от его «дела», да еще отдавать преимущество чему-то одному, а о другом писать вскользь, как бы по необходимости. На Западе преимущество чаще всего отдавалось живому конкретному человеку, и неудивительно, что у нас, издавая, скажем, «Сезанна» А. Перрюшо, дополняли его статьей В. Прокофьева, без которой было бы невозможно понять, что же все-таки сделал в искусстве Сезанн. Напротив, у нас преимущество отдавалось делу — скорее всего, в силу русской традиции вообще ставить дело, то есть то, чем человек оказался нужен и ценен другим, выше его самого — его жизни и личности (в этом было бы интересно разобраться, но мне не ко времени, да, верно, и не по силам).

Как достичь такого соединения? Я впервые писал биографическую книгу и не знал этого. Правда, и сейчас толком не знаю — может быть, к лучшему. Предварительные построения могут впоследствии сильно запутать. Надо просто писать, подчиняясь своему ощущению, и чутко следить за тем, что получается и что может получиться.

В написании любого текста мне более всего важны его фактура и композиция (еще важнее, разумеется, уровень понимания и постижения самого предмета, но это понятно само собой). Фактурой я называю здесь то, что способно пробудить первичные чувственные импульсы при чтении.

Может быть, правильнее было бы сказать «стилистикой», но мне хочется — «фактурой», по аналогии с живописью. Работая над «Пиросмани», я не мог заботиться о ней специально. Она вообще вряд ли может проектироваться, задумываться заранее, она в значительной мере определяется непроизвольно, интуитивно.

Признаюсь, мне самому очень нравится та непритязательная фактура, которая сложилась в «Пиросмани» — так я больше уже не смогу написать, такое бывает только в первый раз. В ней есть, мне кажется, стремление к объективности рассказа, без ухищрений «художественности», и даже некоторая «отстраненность», здесь уместная: это взгляд со стороны и с некоторого удаления. Большее приближение к герою здесь показалось бы неуместным, даже фальшивым. Такое приближение возникало в других моих биографических книгах; немного — о Павле Федотове, очень сильно — о Юрии Васнецове, однако там были совсем иные герои, и я с ними находился в иных отношениях.

Что же касается композиции, то в ее становлении тоже есть момент непроизвольности, но в целом она все-таки больше требует размышления и волевого усилия. Вот почему, наверно, в «Пиросмани» самым трудным оказалась именно композиция.

Самая распространенная, в силу ее очевидности, композиция — рассказ о человеке и его деле, о жизни и творчестве идет параллельно — здесь не годилась. Жизнь Пиросманашвили известна нам слишком уж обрывочно и неравномерно: немного больше в своем начале, а также в последние несколько лет жизни, да и то с чудовищными провалами. Главная же и самая для нас важная ее часть, занятая творчеством, практически «бессобытийна», это стабильное, повторяющееся изо дня в день существование. «Бессобытийно» по-своему и само его творчество: хронология работ неполна и большей частью недостоверна; оно лишено явных примет развития, — словно, возникнув как-то вдруг, не претерпевало в дальнейшем изменений. Развитие, скорее всего, было, были отдельные его этапы, о которых мы на нынешнем уровне изучения Пиросманашвили можем в лучшем случае догадываться (очень интересные размышления по этому поводу были высказаны А. Кантором[166]). Может быть, когда-нибудь мы и поймем это развитие. Пока же нам это не дано.

Но и пересказать сначала жизнь художника, хотя бы так обрывочно, как она нам известна, а потом, отдельно, охарактеризовать его творчество, тоже не поднималась рука: не возникало единого сюжета, способного соединить обе части. Нужен был какой-то особый, индивидуальный композиционный ход. Он нашелся — путь самый естественный и потому долго не приходивший в голову. Текст был разделен на три части. Первая была посвящена молодым годам Пиросманашвили — только его жизни, потому что о первых шагах в искусстве нам фактически ничего не известно. Вторая — зрелому творчеству и той среде, которая его возбуждала, устойчивому образу существования, связанному с ним. Третья — нескольким последним годам, отмеченным рядом событий, а также заключительной части творчества, связанной с этими событиями, и довольно заметно отличающейся от основной. Очень хотелось дать частям названия: «Рассвет», «Полдень», «Сумерки» (или «Утро», «День», «Вечер»), что по смыслу было бы верно. Всё же я не рискнул, убоявшись некоторой претенциозности или чрезмерной разъяснительности. Может быть, зря.

Работа, с которой я предполагал справиться за год-полтора, затянулась, и договор дважды продлевался. Каждый свой отпуск я, как заведенный, устремлялся в Грузию и возвращался оттуда с чем-то новым. Работать было и интересно, и трудно — как раз в ту счастливую меру, которая заставляет возбуждаться, а не тупеть от сопротивления материала или просто от его нехватки. Сложившуюся трехчастную композицию я еще не раз перетряхивал, переставляя отдельные куски, подгоняя их друг к другу — так, чтобы по крайней мере мне, автору, казалось, что желаемая цельность достигнута. Книгу я назвал не «Нико Пиросманашвили», а «Пиросмани». Мне показалось, что это точнее соответствует ее характеру — тому самому «взгляду издалека», при котором невозможно до конца отделить живого конкретного человека от его мифа.

Рукопись я наконец сдал в начале 1974 года, и осенью следующего года «Пиросмани» вышел в свет.

Эта книга стала рубежом моей жизни.

Прежде всего потому, что она имела успех, превзошедший мои самые смелые ожидания. Она получила 16 хвалебных рецензий — и в газетах, и в журналах, вплоть до такого авторитетного («культового», выразились бы сейчас), как «Новый мир». Особенно ласкающие самолюбие формы успех принял, конечно, в Грузии, где я надолго стал «тем самым Кузнецовым». Приезжая в Тбилиси, я с удовольствием давал интервью, вещал с экрана, делился опытом работы, раздавал автографы, встречался с читателями. Меня узнавали на улицах, подходили «познакомиться» или просто «пожать руку» и проч. и проч. — знаки внимания, которые привычны, скажем, в театральном или эстрадном мире, а нашему брату не перепадают. Не собираюсь скрывать, что всё это было приятно, и я научился принимать свой успех с той застенчивостью, которая красит приличного человека.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.