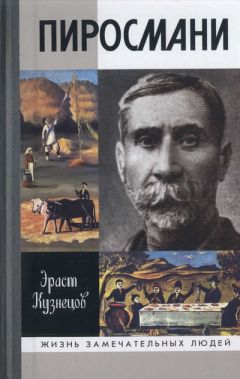

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Рукопись я наконец сдал в начале 1974 года, и осенью следующего года «Пиросмани» вышел в свет.

Эта книга стала рубежом моей жизни.

Прежде всего потому, что она имела успех, превзошедший мои самые смелые ожидания. Она получила 16 хвалебных рецензий — и в газетах, и в журналах, вплоть до такого авторитетного («культового», выразились бы сейчас), как «Новый мир». Особенно ласкающие самолюбие формы успех принял, конечно, в Грузии, где я надолго стал «тем самым Кузнецовым». Приезжая в Тбилиси, я с удовольствием давал интервью, вещал с экрана, делился опытом работы, раздавал автографы, встречался с читателями. Меня узнавали на улицах, подходили «познакомиться» или просто «пожать руку» и проч. и проч. — знаки внимания, которые привычны, скажем, в театральном или эстрадном мире, а нашему брату не перепадают. Не собираюсь скрывать, что всё это было приятно, и я научился принимать свой успех с той застенчивостью, которая красит приличного человека.

Правда, у меня уже тогда хватало если не скромности, то трезвости отношения к происходящему, а сейчас — тем более. Я не могу не понимать, что удача была связана не только с моими личными профессиональными достоинствами. Мне сказочно повезло: тема была, в сущности, самоигральной. Кому еще достанется писать о художнике такого масштаба и при этом так мало изученном? Кому достанется жизненный материал настолько экзотичный — но экзотичный в ту меру, которая позволяет легко установить с ним контакт: все-таки не Полинезия, а кусочек Российской империи, не какое-нибудь тысячелетие до нашей эры, а рубеж XIX и XX веков? Наконец, мне хватало благоразумия поразмышлять над тем, что ни Александру Бенуа, ни Абраму Эфросу такого успеха, увы, не дано было испытать…

Всё это слишком очевидно. Но вкус успеха я ощутил и успокоился. Мое честолюбие, да и тщеславие, чего греха таить, были удовлетворены сполна: как бы я ни старался (а я стараюсь и буду стараться) и чего бы ни достиг — успеха, мало-мальски близкому тому успеху, я уже не испытаю.

Я и сам переменился. Смею думать, что с «Пиросмани» я перешел в иное профессиональное качество, что сделанное после него стоит выше сделанного прежде, хотя до него у меня уже было шесть книг и несколько десятков статей, и мне за них не стыдно.

Я стал смелее. Работа над этой книгой открыла во мне новые интересы и новые возможности — те, о которых я прежде, углубленный в милые мне тогда проблемы книжного искусства, и не помышлял. Я надолго и сильно увлекся сценографией, которая как раз входила в пик очень яркого развития. Я стал писать о своих современниках — мастерах живописи и графики. Меня заинтересовал биографический жанр, а вслед за ним — и история.

Легко было бы предположить, что теперь мне следует всерьез заняться «художественным примитивом» — и самому так казалось, и другие говорили мне об этом, и некоторое время я испытывал к тому кое-какие конкретные позывы, но все они как-то угасали один за другим. Со временем же я пришел к мысли, что мое прежнее (до «Пиросмани») холодноватое отношение к «примитиву» было пусть и не осознанным, но инстинктивно справедливым, и я к нему вернулся, но уже по зрелом размышлении.

Культ «примитива» — один из грехов модернизма, разрушившего ту целостную и отчасти даже иерархическую систему, которую представляло собою искусство вместе с примыкающими к нему родами художественной, а также протохудожественной и околохудожественной деятельности, занимающими свое место в многообразии жизни, — порой по-своему очень интересными и достойными, но искусством в точном смысле не являющимися. Это разрушение продолжил западный либерализм, гипертрофировав так называемые «права личности» и распространив их на сферу художественного творчества. «Право на самовыражение» уравняло талант с бездарностью, профессионализм с дилетантством, серьезность с шарлатанством, а былую систему искусства превратило в конгломерат или, лучше сказать, в бесформенную кучу, где нашлось место и «детскому творчеству» (которое искусством не является), и «творчеству умалишенных», и многим другим «искусствам», в том числе даже небезызвестному «искусству граффити» (то есть попросту пачканью стен).

А что же Пиросманашвили? Но он уникален. Это не только редкостного масштаба живописный талант и обостренное восприятие реального мира, которые позволили ему самостоятельно выработать собственную, совершенно оригинальную живописную систему. Это и редкостно благодарное стечение обстоятельств места и времени в Грузии, тысячелетнем перекрестке культур, и на рубеже XIX–XX веков, когда патриархальная деревенская культура с питающим ее духом коллективного творчества была еще настолько сильна, чтобы не рухнуть под напором культуры городской с ее духом творчества индивидуального, а вступить с ней в активное творческое взаимодействие. Ничего мало-мальски подобного мы не встречаем в гигантском массиве «художественного примитива» разных родов. Даже творчество прославленного Анри Руссо рядом с ним — не более чем любопытный курьез.

Пиросманашвили долго еще не отпускал меня. Шутливая репутация «главного пиросмановеда страны», присвоенная мне друзьями, к чему-то обязывала. Книга переиздавалась — в 1984 году, потом в 2002-м, и я всякий раз вносил в нее что-то новое, подправлял, уточнял, подчищал. Пошли и альбомы: большой для издательства «Аврора» (1984), поменьше для «Советского художника» (1986), потом снова для «Авроры», с сильно переработанным текстом (2001). Всё это ласкало самолюбие и к тому же приносило заработок, но со временем стало утомлять: писать приходилось в сущности одно и то же, стараясь только не очень повторяться. Статейку о Пиросманашвили для каталога грузинской выставки «Национальные сокровища», которая должна была состояться в США, но как-то скандально сорвалась, однако каталог американцы выпустить успели, — я писал уже с откровенной скукой.

Но мне еще было что сказать о художнике. Моя профессиональная жизнь с ее старыми и новыми интересами и заботами шла своим чередом, а про Пиросманашвили я продолжал думать и постоянно возвращался к вороху записей, оставшихся неиспользованными в книге, я их уточнял, развивал. Приезжая в Грузию — а я там стал бывать очень часто, теперь уже по самым разным делам, я по-прежнему спешил в залы или запасники Музея искусств и делал новые записи. Все записанное я постепенно реализовал в докладах и статьях.

Все же со временем мои писания о Пиросманашвили стали иссякать. Проще всего объяснить это тем, что ослабевали, а потом и вовсе прекратились связи с Грузией, и нечем было подпитывать свои размышления. Это, конечно, верно, но дело не только (да и не столько) в том. Думаю, что моей книге как наиболее полной из написанного о художнике выпало подвести итоги периоду начального освоения его искусства — восприятия преимущественно эссеистского, «синкретического», основанного на «общем взгляде». Здесь, разумеется, еще возможны и постижения, и открытия, но Пиросманашвили более всего нуждается в изучении систематическом и аналитическом — кропотливом, терпеливом, подлинно научном исследовании, которое со временем могло бы привести к новому этапу его понимания. Сам я к такой работе не приспособлен, я по природе своей не ученый, и книга моя — не научная. Да и практически это было бы невозможно — и тогда, и тем более сейчас, не говоря о том, что тут нужны усилия не одного человека.

Я же сделал, что мог, и пусть, кто может, сделает лучше.

2010 год

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. ПИРОСМАНАШВИЛИ

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.