Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

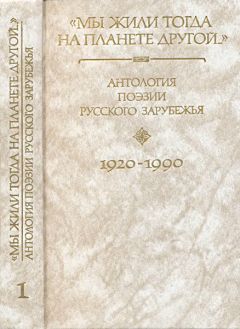

Описание книги "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Описание и краткое содержание "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать бесплатно онлайн.

Первая книга антологии дает широкую панораму поэзии старшего поколения русской эмиграции: от главных представителей русского символизма — Д. Мережковского, Вяч. Иванова, З. Гиппиус до старейшего представителя второй волны русской эмиграции Д. Кленовского. Большая часть имен этой книги хорошо известна русскому читателю, в том числе И. Бунин, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Северянин, — но многие прочно и незаслуженно забыты даже литературоведением русского зарубежья. В этом томе читатель найдет стихи Л. Бердяевой (жены философа), А. Кондратьева, Ю. Терапиано, А. Присмановой и многих других.

В антологию включены произведения, созданные поэтами только в эмигрантский период творчества.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а также может служить учебным пособием по литературе русского зарубежья.

С другой стороны, русский поэт, по меньшей мере, имеет право любить чужую страну. Правом этим русские поэты обильно пользовались, к счастью: так возникли для нас Китай — Несмелова, Бразилия — Перелешина, Австралия — Нарциссова, Мексика — Иваска, Италия — Вячеслава Иванова, Греция — Бориса Филиппова и десятки других стран. Можно, впрочем, лишь пожалеть о том, как мало вступали русские поэты в контакт с литературами тех стран, о которых они писали.

Ведь и в России — то же самое. В «Разговоре о бахвальстве» В. В. Вейдле вывел некоего француза, якобы знающего русский язык и даже квасу русскому воздающего должное, который (француз, а не квас) хочет дознаться: откуда у русских такая тяга к коллективному самовосхвалению. Потом француз приходит с повинной: он себя тоже русским почувствовал, снизошла на него сия благодать. Чистую правду написал Вейдле: именно на инородцев нет-нет да и нисходит такая вот безграничная влюбленность в Россию. Не один посланник значительных европейских государств, покидая Россию, принимал православие. Рильке вообще чуть не переехал в Россию вовсе, чуть не перешел в творчестве на русский язык, а его знаменитый «Часослов», по меньшей мере в первых двух книгах, целиком посвящен России и русским темам. Да и Бальзак венчался — где?.. Подумайте, в самом Бердичеве. Так и вспоминается старый еврейский анекдот про костюм, кем-то кому-то пошитый в Париже и привезенный в Бердичев: тамошний портной высоко оценил парижскую работу, поинтересовался, далеко ли Париж, узнал, что далеко, и резюмировал: «Подумать только, такая глушь и так шьют…»

Анекдот вспомнился не случайно, в нем — ключевое слово для всей поэзии русского зарубежья: глушь; практически вся поэзия эмиграции создавалась в глуши, и слова поэта Довида Кнута, брошенные им в пылу литературной полемики в середине двадцатых годов, слова о том, что отныне Париж, а не Москва, должен считаться столицей русской литературы, — увы, чистая выдача желаемого за действительное: если Москва в те годы временно и потеряла право считаться русской литературной столицей, то это не значит, что ею можно было обозначать какой-либо другой город. Живет же американская — англоязычная литература уж которое столетие вовсе без столицы, и живет, кажется, неплохо.

Впрочем, в США существует отнюдь не только англоязычная литература, — там проживает, к примеру, лауреат Нобелевской премии, пишущий по-русски, И. Бродский, — напоминаю, что до возвращения А. Солженицына в России не проживал ни единый. Удивляться вряд ли нужно, американцы — нация эмигрантов. Эмигрантов из десятков, если не сотен, стран, далеко не всегда ассимилирующихся в англо-саксонском большинстве. Выдающийся русский прозаик Ирина Сабурова, после второй мировой войны перебравшаяся в Мюнхен, пытается дать анализ того, что такое вообще эмиграция:

«…Теперь эмиграция перестала быть осколками какого-то класса, бедной иностранной колонией в немногих городах. Теперь она — международный фактор, с которым надо считаться всем. Кто может поручиться за то, что не станет сам эмигрантом?

После второй мировой войны эмиграция шла не только из Советского Союза, но и почти из всех стран Восточной Европы: Югославии, Чехословакии, Румынии, Польши, Болгарии, а из Венгрии даже дважды; из Восточной зоны Германии, из Балтики и Израиля, из Алжира, Кореи, Индии, Тибета, Индонезии, с Кубы и из Китая. По разным причинам (бегство, но не всегда от коммунизма), но именно потому, что по разным причинам, — не миллионы, а десятки миллионов уже, а не горсточка людей! И при всем различии рас, причин и обстоятельств — судьба их одинакова: потеря родины и близких, своего места в жизни, пересадка в чужую обстановку, страну с другим климатом, часто чужим языком, обычаями, требованиями — и необходимость приспособиться — или погибнуть. К этому можно еще прибавить, что после каждой эмиграции, длящейся свыше пяти лет, возвращение становится более чем проблематичным. Разрывается не только жизнь, но и связь с прежней, создаются разные пути, и люди, идущие по ним, станут чужими, потому что изменились по-разному.

(…) Ни к чему обманываться: возвращаться незачем. Старшее поколение становится старым, и даже если возвращение станет возможным, то воспоминания прошлого будут проектироваться совсем на другое настоящее — чтобы еще раз потерять все. Молодежь или денационализируется на Западе, или воспитывается крепкими родителями в традициях опять-таки этого прошлого: сохраняется вера, язык, национальное лицо — прекрасно, создается преемственность, но — все это опять-таки чуждо другому такому же поколению, выросшему на родине в совершенно иных условиях». (И. Сабурова. «О нас». Мюнхен, 1972.)

Хочется привести еще одну, совсем короткую цитату из той же книги беллетризованных мемуаров Сабуровой: «Больше, чем когда-либо, в наши дни в силе библейское: все мы странники на этой земле… Мы, конечно, в особенности: для нас солнце всходило в одной стране, а заходит в другой, и ветер не возвращается на круги своя…»

Здесь мы возвращаемся к реплике алдановского героя, Пьера Ламора, который считал максимальным сроком эмиграции — десять лет. Но Алданов создавал героев «Девятого термидора» в двадцатые годы, Сабурова писала свою книгу на склоне жизни — в начале семидесятых. Ламор говорит якобы о героях Великой французской революции, Сабурова — впрямую о тех, кто вынужден был выбрать долю изгнанника в сороковые годы, о тех, к кому идеально точно применима строка из стихотворения Ольги Павловой — поэтессы, проведшей в эмиграции третьей волны девять лет и все же возвратившейся в Россию: «Вы меняли родину на жизнь». Больше половины тех, кого найдет читатель в нашей антологии, поступали именно так. Хотя исход с родины не гарантирует ни того, что, хотя бы на чужбине, удастся уцелеть, — вспомним русских героев французского Сопротивления, — ни того, если уцелеть все-таки удастся, что на чужбине будет дано уберечь свое дарование: вспомним А. Кусикова, эмигрировавшего в 1923 году и не написавшего больше ни строки до самой своей смерти в 1977 году. Ходасевич в конце жизни «умолк» почти на десять лет, Георгий Иванов молчал с середины тридцатых до середины сороковых. Но к Г. Иванову голос вернулся, притом резко отличный от прежнего «по тембру». Ходасевич до этого не дожил. Кусиков оставил свое дарование в России. Эмигрантский ветер может и не вернуться на круги своя — по крайней мере, это случается не всегда.

Дурное знакомство с литературами тех стран, в которые доводилось попадать русским эмигрантам в последние три четверти века, — увы, скорей правило, чем исключение, и откровенно галльско-сюрреалистическое творчество Поплавского, «китаизированное», а позже «бразилизированное» творчество Перелешина, еще очень немногие примеры исключений, подтверждающих высказанное выше, увы, очень не комплиментарное для русских эмигрантов утверждение. Зинаида Шаховская, к примеру, пишет на страницах книги «Рассказы, статьи, стихи» (Париж, 1978, с. 84):

«…И не надо нам падать духом, хотя бы потому, что и пленная русская литература еще громко говорит миру. Помнится, в занятой союзниками Германии, в 1945 г., мы упорно искали какую-нибудь рукопись, тайно написанную книгу, немецкого автора, обличающего гитлеризм, — и не нашли. Книги против нацизма были написаны после поражения. А вот в России (…)».

Мне приходится оборвать цитату — вряд ли Шаховская вводит читателя в заблуждение намеренно. Просто, думается, плохо искали. Достаточно вспомнить знаменитую в Германии, вышедшую в 1945 году в Мюнхене антологию «Де профундис», куда вошли произведения шестидесяти пяти поэтов, живших и творивших в «третьем рейхе» и не имевших возможности «говорить миру». В немецкой литературе есть даже специальный термин: «литература из ящиков письменного стола». «Катакомбные» писатели, перенесшие двенадцать лет нацистского кошмара, создали литературу такой мощи — и, кстати, такого объема, — что остается лишь удивляться, как Шаховская сумела «ничего не найти».

«А все равно этот ваш океан против нашей Волги — лужа!» — говорит купец в новелле одного талантливого, но, увы, очень советского писателя, — поэтому, с читательского позволения, я не называю ни имени писателя, ни заголовка новеллы. В мемуарах «Курсив мой» Нина Берберова упоминает некую девочку, которая на вопрос — понравился ли ей Париж — ответила: «У нас в Пензе лучше».

Жаль, но в Пензе у нас как было хуже, так и осталось. И Атлантический океан все-таки шире Волги. И «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» оказалось не чем иным, как «случаем так называемого вранья» — по знаменитому выражению Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты».

От хорошей жизни мало кто бежит, и одним из доказательств тому — наша четырехтомная антология. В ней сто семьдесят пять поэтов, — но могло бы оказаться и вдвое больше. Слишком многое затеряно и по сей день по «медвежьим углам» зарубежья. СССР, конечно, был одной шестой суши на нашей планете. Но ведь и всего лишь одной шестой. Так что прежде чем гордиться нашей лучшей в мире литературой — повременим хотя бы до конца тысячелетия. И попытаемся к этому времени хотя бы собрать, хотя бы начать серьезное изучение нашей родной литературы, «распыленной мильоном мельчайших частиц» (Г. Иванов).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

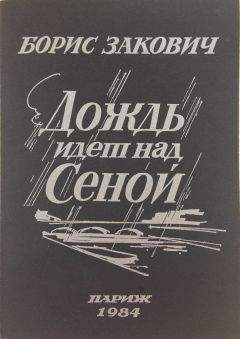

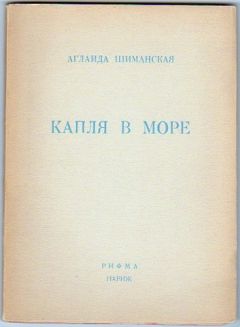

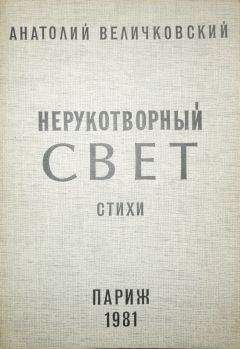

Похожие книги на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Книги похожие на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Отзывы читателей о книге "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая", комментарии и мнения людей о произведении.