Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

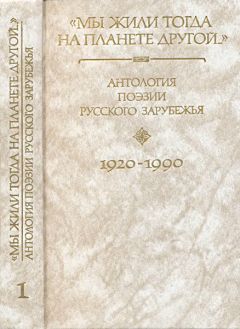

Описание книги "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Описание и краткое содержание "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать бесплатно онлайн.

Первая книга антологии дает широкую панораму поэзии старшего поколения русской эмиграции: от главных представителей русского символизма — Д. Мережковского, Вяч. Иванова, З. Гиппиус до старейшего представителя второй волны русской эмиграции Д. Кленовского. Большая часть имен этой книги хорошо известна русскому читателю, в том числе И. Бунин, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Северянин, — но многие прочно и незаслуженно забыты даже литературоведением русского зарубежья. В этом томе читатель найдет стихи Л. Бердяевой (жены философа), А. Кондратьева, Ю. Терапиано, А. Присмановой и многих других.

В антологию включены произведения, созданные поэтами только в эмигрантский период творчества.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а также может служить учебным пособием по литературе русского зарубежья.

Вторая мировая война перекроила все карты, не только географические; для эмиграции она была такой же катастрофой, как и для остального мира. Произошел сильнейший отток литературных сил в США, и лишь немногие из поэтов — София Прегель к примеру, — после этой войны нашли в себе силы возвратиться на прежнее парижское пепелище. Русская эмиграция в странах Восточной Европы практически перестала существовать, и даже если не была «репатриирована» на Колыму, то полностью потеряла возможность печататься, — так случилось с пражскими поэтами В. Лебедевым, Э. Чегринцевой, В. Морковиным. В течение первого послевоенного десятилетия почти полностью исчезло некогда огромное русское население Китая — одних «репатриировали» все на ту же Колыму, — или под Караганду, велика ли разница? — другие бежали в страны Южной Америки, в Австралию, хотя бы на Филиппины. Поэтесса Ольга Скопиченко, покинувшая Шанхай, оказалась на довольно долгое время именно на острове Тубабао и там, среди филиппинских пальм, в палаточном городке, умудрялась ротаторным способом даже выпускать книги; однако постепенно все «филиппинские беженцы» все же были впущены в США и осели на западном побережье страны — чтоб глядеть на линию горизонта, на запад, где за Тихим океаном остались две их прежние родины — Россия и Китай. А на другом побережье США, на Атлантическом, скапливалось все больше беглецов из Европы: вся Западная Европа казалась такой маленькой в сравнении с так страшно придвинувшейся родиной. В США, кстати, очень быстро оказалось 70–80 процентов всей второй волны эмиграции, сменившей почти полностью свои фамилии, памятуя, что «рука Москвы» хотя и не очень сильная, но очень длинная (Л. Авторханов).

Логична поэтому вторая — и по сей день самая серьезная — антология русской эмигрантской поэзии, несшая название, некогда бывшее заголовком поэтического сборника Георгия Адамовича, — «На Западе». Составил книгу практически единолично тонкий литературовед и неплохой поэт Юрий Павлович Иваск; книга вышла в 1953 году в Нью-Йорке, в издательстве имени Чехова. Ее деление на четыре раздела было столь субъективным и на сегодняшний день малопонятным, что даже обсуждать его не хочется. Надо отдать должное Иваску: называя книгу «На Западе», он оговорил в предисловии, что «данные о дальневосточных поэтах отсутствуют». Иваск, сам выходец из Эстонии, был в те годы начисто лишен столичного снобизма, немало повредившего берлинскому «Якорю». Изъянов в этой очень объемной книге тоже немало, но достоинств неизмеримо больше. Впервые серьезно были представлены и поэты второй волны, — в последнем разделе, где они были перемешаны с перебравшимися из одной страны в другую эмигрантами куда более раннего «призыва», — Л. Алексеева, к примеру, до войны жила в Югославии, и соседство ее в одном разделе с Елагиным или Моршеном сейчас выглядит странно. Но бросать камень в покойного Иваска за недостатки «На Западе» невозможно: лучше него подобной работы никто пока не сделал.

Третья такая антология вышла в 1960 году в Мюнхене, в издательстве «Посев», хотя и была составлена в Париже маститым критиком и литературоведом Юрием Терапиано. Именно об этом писателе выдающийся ум эмиграции, поэт Сергей Рафальский, сказал, что «уполномоченный ценитель считал, что после Пушкина все пишут плохо и потому нет никаких достаточных оснований одних печатать, других выбрасывать в корзинку». Однако литературные свои пристрастия этот ведущий критик парижской газеты «Русская мысль» выражал именно «отсутствием присутствия» в «Музе Диаспоры» — так называлась антология — всех, кто не ложился в его понимание поэзии, в понимание ограниченно-парижское, сформировавшееся почти целиком под влиянием бессмертного набоковского Христофора Мортуса из романа «Дар», — он же, собственно, Георгий Адамович, хоть и пытается Набоков отвести глаза читателю, поясняя, что Мортус в жизни — это пожилая женщина, мать семейства, хронически страдающая болезнью глаз. «Муза Диаспоры» — апофеоз того «парижского» понимания поэзии, о котором Валерий Перелешин писал в своей «Поэме без предмета»:

В Париже группировки, кланы.

Литературные кружки:

Подружки млеют и дружки.

Взаимным восхищеньем пьяны.

Там видятся большие планы.

Там анемичные стишки

О счастье, остром до тоски (…).

Увы, более всего «Муза Диаспоры» содержит именно «анемичных стишков», и — хотя есть несколько исключений — из эмигрантской поэзии вытравлено все, неугодное лично Ю. К. Терапиано. В ней нет имен Д. Аминадо, Саши Черного — вообще ни одного «сатириконца», для Терапиано все, что они написали, — «низкий жанр»; нет лучшего из пражан — Вяч. Лебедева, да и Эйснера тоже нет; из «дальневосточников» — только Ю. В. Крузенштерн-Петерец и Л. Андерсен (последняя к этому времени, впрочем, жила во Франции), т. е. нет именно лучших — Несмелова, Колосовой, Перелешина; нет, наконец, даже лучших из русских поэтов Франции, резко не вписывавшихся в личные пристрастия Терапиано, — Ильязда, Бориса Божнева.

Но, хотя «Муза Диаспоры» — книга в некотором роде неудачная, сам Терапиано поэтом был хорошим. И тактично не включил в антологию именно собственные стихи: от этого антология стала еще хуже.

Четвертая антология подобного рода, в куда меньших масштабах, была предпринята в 1978 году западногерманским издательством «Финк-Ферлаг»; называлась антология «Вне России», в роли составителей выступили опять-таки Ю. Иваск и американский славист Чалзма; в антологию вошли произведения всего трех десятков поэтов, и подборки были невелики: по сути дела, антология оказалась лишь компиляцией работы предшественников, и говорить о ней отдельно нет смысла.

В разное время в эмиграции выходили сборники стихотворений различных авторов по принципу, близкому к советскому «Дню поэзии», т. е. у различных живых поэтов берутся новые, по возможности ранее не печатавшиеся стихи и издаются единой книгой. Наиболее известен из таких изданий сборник «Эстафета», вышедший в Париже в 1947 году, составитель вообще не обозначен, но им был, вероятно, Александр Гингер; в сборнике объединены стихи более чем сорока поэтов из многих стран, в том числе наконец-то из США. По трудным условиям послевоенного времени связь между странами была нерегулярной, так что многие поэты не принимали участия в «Эстафете» не по «злому умыслу», но кое-кто, возможно, и не захотел: в книге отчетливо прослеживается стремление собрать воедино всех, кто принял советское гражданство или стремился к чему-то подобному, оттого невозможно было участие в этой книге, скажем, Георгия Иванова. Впрочем, как антитеза «Эстафете» в Париже почти одновременно вышел альманах «Орион», где издатели сочетали стихи, прозу, мемуары и другие материалы: там Георгия Иванова, Одоевцевой, впервые подавшего свой голос скандально знаменитого Одарченко было предостаточно.

Из сборников более поздних лет резко выделяется «Содружество», выпущенное в 1966 году вашингтонским издательством «Виктор Камкин», книга более чем в 500 страниц, объединившая произведения семидесяти пяти поэтов. Тогда казалось, что это — некий мощный аккорд, последнее слово эмигрантской поэзии. Но… уже через несколько лет за рубежами СССР появились первые поэты третьей волны, — о них разговор совершенно особый. А «Содружество», составленное поэтом и литературоведом Татьяной Фесенко, не претендуя ни на полноту имен, ни на «антологичность» отбора стихотворений, стало важнейшей вехой в поэзии русского зарубежья: «МЫ СУЩЕСТВУЕМ!» — напомнил читателям мощный хор поэтических голосов. Более чем через два десятилетия «Литературная газета» опубликовала целую полосу стихотворений эмигрантов, взятых именно из «Содружества».

Видимо, нужно бы рассказать и о других сборниках — скажем, об очень объемном и очень интересном сборнике шанхайских поэтов «Остров», — и о некоторых попытках издать еще какие-то антологии — скажем, поведать о том, что в переводе на английский язык существует тощая «антология» «Русские поэты США». Но обо всем все равно не расскажешь, особенно же не хочется ворошить в памяти имена некоторых писателей, по тому или иному несчастному случаю к эмигрантской литературе относимых. Как писал Р. Иванов-Разумник в своей книге «Писательские судьбы» (Нью-Йорк, 1951): «Почему это, говоря о советской поэзии, я не упомянул про такого ее кита, как Демьян Бедный? (…) Потому, что к поэзии Демьян Бедный не имеет ни малейшего отношения». Уже предвижу читательский вопрос: на кого, мол, сударь, намекаете? Много на кого. Откроем список, скажем, неким выдающимся футуристом, написавшим в 1927 году в эмиграции поэму к десятой годовщине советской власти. И к сожалению, продолжим список. И закроем тему. Дурного всегда очень много, а хорошего быть много не может.

В эмигрантской критике, при ее в общем очень высоком уровне (В. Ходасевич, Р. Гуль, В. Вейдле, Ю. Мандельштам, И. Н. Голенищев-Кутузов), все же то и дело давало себя знать некое заболевание наподобие слепоты — «святая ненаблюдательность», как выразился в «Даре» В. Набоков. А за примерами далеко ходить не надо: незадолго до смерти Юрий Иваск писал — и не закончил — свою «Похвалу Российской Поэзии», которая с продолжениями печаталась в нью-йоркском «Новом журнале». В предпоследнем опубликованном отрывке (Новый журнал, № 162) есть такие слова Иваска: «В эмиграции мало было поэтов, которых можно было бы назвать белогвардейцами. Белогвардейский цикл у Цветаевой — эпизодичен. Далее следуют «миноры». Среди них — казачий поэт Николай Туроверов и поэт «белой мечты» Иван Савин (Саволайнен)» (…) И далее в том же духе. «О, святая ненаблюдательность!» — только и хочется резюмировать. Ни Николай Туроверов, ни — даже — Иван Савин «минорами», т. е. «мелочью», считаться не могут, в чем читатели могут убедиться по стихам обоих поэтов, включенных в нашу антологию. Слова о Цветаевой — объективная неправда. А тех, кто писал о «белом движении» всю жизнь и всерьез — того же Несмелова, к примеру, — Иваск пренебрежительно не упоминает вовсе, не потому, что не знал: я сам в разное время послал ему для прочтения не менее двухсот стихотворений Несмелова и несколько поэм. Иваску не понравилось. «О, святая ненаблюдательность…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Книги похожие на "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая"

Отзывы читателей о книге "Антология поэзии русского зарубежья (1920-1990). (Первая и вторая волна). В четырех книгах. Книга первая", комментарии и мнения людей о произведении.